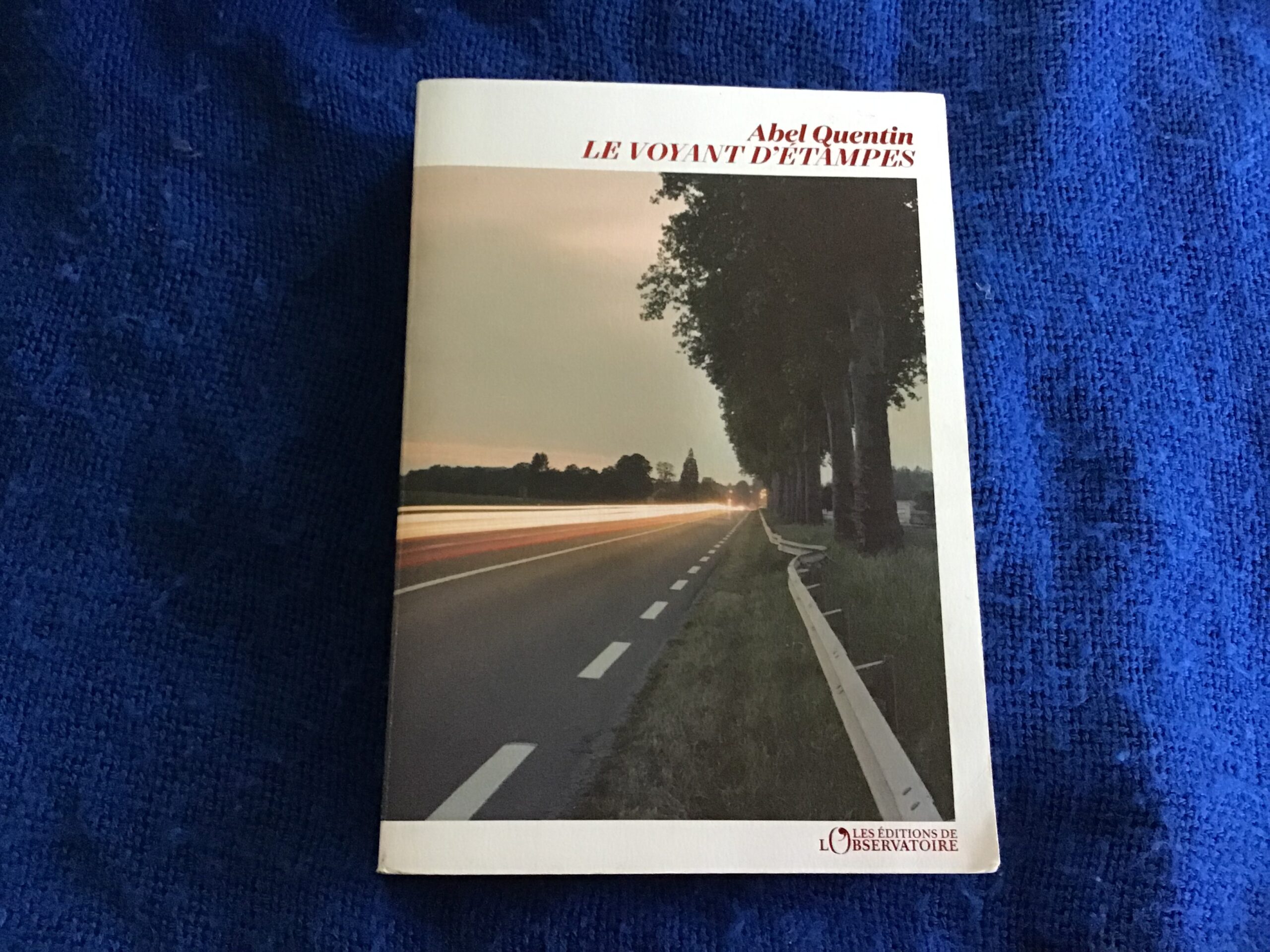

Édition, les éditions de l’observatoire, 380 pages, mai 2021.

J’avais dit à Sandrine que j’avais très envie de connaître la vie de Jean Roscoff universitaire, qui avait « fait une bien fou » à Ingannmic, (je me demande bien pourquoi ? car ce livre est d’une rare tristesse.).

J’avais dit à Sandrine que j’avais très envie de connaître la vie de Jean Roscoff universitaire, qui avait « fait une bien fou » à Ingannmic, (je me demande bien pourquoi ? car ce livre est d’une rare tristesse.).

Je suis beaucoup moins enthousiaste qu’elles deux, mais avant d’expliquer pourquoi je vous rappelle la trame narrative de ce roman.

Un roman original qui a le mérite de décrire beaucoup de travers de notre société, nous suivrons la destinée peu glorieuse d’un universitaire raté, Jean Roscoff, qui contrairement à ce que certains pensent n’est pas breton, (son nom est d’origine russe).

Il a eu un départ d’excellence puisqu’il sort de Normale sup.

Mais son parcours s’arrêtera là. Il refuse de passer l’agrégation et d’écrire une thèse. Il travaillera à l’université sans jamais devenir Professeur mais restera Maître de Conférence, et sera spécialiste du parti communiste américain mais sans faire de carrière prestigieuse.

Première catastrophe : il écrit dans sa jeunesse un livre qui occupera plusieurs années de sa vie sur les époux Rosenberg. Il y démontre que le procès qui les a conduits à la chaise électrique était totalement inique. Il était alors porté par l’intelligentsia française, – Sartre en tête- , prête à épouser toutes les causes anti-américaines. Son livre paraît quelque jours avant l’ouverture des archives de la CIA qui apportent la preuve irréfutable que les Rosenbetg était bien des agents du KGB.

Il restera donc définitivement le raté de service de l’Université.

Cet épisode permet à l’auteur de faire un portrait peu flatteur des intellectuels français de cette époque. Car personne ne défendra son livre alors que même si les Rosenberg était bien des agents du KGB, leur procès était inique et cela son travail le démontrait parfaitement.

Cela continue ensuite, car il s’engage à SOS racisme, organisation décrite comme le marche pied pour faire carrière au PS. Il fait une peinture du milieu des socialistes mitterandiens vraiment peu reluisante : les militants sont des arrivistes qui ne cherchent que leur propre intérêt, et se fichent pas mal des causes qu’ils prétendent défendre.

Jean Roscoff aurait pu finir sa vie tranquillement. Bien sûr, sa femme, Agnès à qui il doit son confort de vie a divorcé, mais sa fille Léonie, qui n’est que gentillesse, lui aurait soutenu le moral. Mais il se met à écrire la biographie d’un obscure poète nord américain Willow qui est venu en France et a fréquenté Sartre et les existentialistes.

Celui-ci est mort d’accident de voiture non loin de la ville d’ Étampes où il s’était réfugié. (D’où le titre du roman)

Cette partie de sa vie permet à l’auteur de régler ses comptes avec le monde de l’édition. Mais surtout avec les censeurs du monde moderne qui s’expriment dans les réseaux sociaux.

Encore une fois son second livre soulève une polémique énorme : est-ce qu’un « blanc » peut décrire la vie d’un « noir » sans être raciste ? Car oui Willow était noir et Roscoff ne l’a pas assez mis en avant dans son étude. Pour lui c’est avant tout un poète peu importe sa couleur de peau, mais cela déplait totalement aux anti-racistes de notre époque. représentés par Jeanne la petite amie de sa fille Léonie.

La critique de la folie de l’emballement médiatique est le principal sujet de ce roman et décrit (hélas !) une réalité bien triste de notre époque..

La chute et la fin de Willow est étonnante mais fidèle aux règles de la blogosphère, je n’en dis rien.

J’ai cru pendant la moitié de ce roman lui mettre cinq coquillages et puis les règlements de compte à répétitions m’ont lassée. Trop c’est trop, et quelque soit le talent réel avec lequel Abel Quentin décrit, les mutants socialistes devenus de bons bourgeois, la mesquinerie du milieu universitaire, la lâcheté du monde de l’édition, les enragés du mouvement antiraciste, les fous dingues (ou folles) « ayatollahs » des réseaux sociaux (et j’en oublie peut être) on se dit que le monde n’est peut-être pas si noir que ça.

C’est cet aspect qui a fait que je ne lui laisse que trois coquillages – puis après réflexions et remarques de celles qui ont aimé, je lui en ai remis quatre ! Je suis très influençable ! !- Sandrine et Ingannmic m’avait donné très envie de lire ce roman, ce que je ne regrette absolument pas.

Extraits

Début.

-« Nous sommes tous des enfants d’immigrés » … Ça veut dire quoi, ça ? Vous pensez vraiment que vous pouvez ressentir le dixième de ce que ressent un immigré ? Vous ne pensez pas qu’il était temps de les laisser parler les « enfants d’immigrés » ? De ne plus confisquer leurs voix ?

Jeanne la nouvelle copine de ma fille avait un regard dur, la bouche pincée. Elle me faisait penser à une puritaine qui aurait vécu dans l’Iowa, disons, en 1886. Sa mâchoire était contractée sous les faits d’une souffrance continue.

L’alcoolique .

Possédé, les dents serrés comme un joueur qui ne parvient pas à quitter sa machine à sous. J’avais essayé de retenir Marc, malgré ses habitudes de pisse- froid, sa tempérance de « control freak ». Allez quoi ! J’avais haussé le ton. Peut-être même que Marc m’avait un peu bousculé en se dégageant. J’avais fait mon petit numéro de pochard avec une virulence où l’agressivité réelle n’était jamais loin, parce que l’alcoolique ne déteste rien tant qu’un camarade qui quitte le navire. Il se sait alors démasqué : le départ du buveur tempérant le renvoie à sa propre déchéance, à son addiction maniaque. Il y a de la jalousie dans cette fureur, l’envie du possédé pour celui qui conserve l’empire sur lui-même.

J’aime cet humour (Léonie est sa fille éternelle optimiste).

J’en oubliais presque que j’étais vieux, et d’ailleurs je n’étais pas vieux, m’avait dit Léonie au milieu du mois d’avril. Elle avait lu quelque part qu’un senior de 2025 avait la forme physique d’un trentenaire sous Louis VI le Gros. J’avais souri. Elle m’avait appelé pour m’annoncer qu’elle avait emménagé chez Jeanne, elle était joyeuse et parlait de son amie avec une serveur inchangée. En raccrochant, je me demandais si les trentenaires sous Louis VI le Gros avaient envie de pisser quinze fois par jour eux aussi.

L’affaire Rosenberg sur laquelle le héros a écrit un livre.

Le lendemain de la sortie (de son livre) la CIA déclassifiait et rendait public les archives d’une gigantesque entreprise de décryptage des messages codés et émanant des services de renseignement soviétiques. Intitulé projet Venona, ce travail avait été mené patiemment entre 1940 et 1980 par le contre-espionnage américain. Verdict : les Rosenberg étaient bel et bien coupables d’espionnage pour le compte de l’URSS. Rideau. Mon bouquin était mort-né. Cinq ans de boulot minutieux balayé par un communiqué de presse lapidaire, et un grand éclat de rire dans la communauté scientifique. La presse de droite avait jubilé. Elle tenait son idiot du village, l’énième preuve que ceux d’en face niaient le réel -oubliant de préciser au passage qu’un consensus quasi général existait avant les révélations de la CIA sur l’innocence des Rosenberg, que des conservateurs comme Mauriac avait eux-mêmes mouiller le maillot pour sauver la tête du couple. Négligeant de mentionner, surtout, que mon livre s’attachait à démontrer que le couple avait été condamné sans preuve, au terme d’un procès inique, ce que n’infirmaient pas les révélations de la CIA : les Rosenberg avaient été envoyés à la chaise sur la base d’information classée secret défense auxquelles leurs avocats et à fortiori le public n’avaient pas accès. Mais tout cela était inaudible : j’étais triquard, un historien grotesque, un clown, la risée de l’Université française, le mec du bouquin sur les Rosenberg. Deux jours après la sortie, le livre était retiré des ventes.

Description tellement réaliste !

Je reconnaissais l’un deux, militant à la Fédération syndicale étudiante, petit bonhomme acnéique que j’avais eu dans un de mes amphis -un genre de festivalier rennais dont la mise (casquette de marin et keffieh palestinien) trahissait une double allégeance au Hamas et au mouvement autonomiste breton.

Le père radin

C’est un truc de mon père : plutôt que de reconnaître la supériorité de certains produits jugés trop coûteux il a pris le parti de les dénigrer comme des fausses valeurs, des attrapes couillons surcotés, au fond un jambon industriel vaut bien vos « bellottas » et vos « pâta negra » et il transforme sa pingrerie en sagesse orientale. Les esthètes sont relégués au rang de pigeons, ou de snobs .

Description de la Fac aujourd’hui !

La fac était le décor familier qui me déprimait autant qu’il me rassurait et c’était celui des ensembles en béton, de la morgue intellectuelle, des rétributions symboliques, des cols roulés, des publications pointues, des colloques jargonneux, des photocopieuses en panne, des jeux de pouvoir invisibles, ascenseurs vétustes et amiantés, chapelles, culte des titres, grades, étudiants chinois effarés, acronymes mystérieux, baies vitrées sales, syndicats sourcilleux, cartons de tracts crevés, tags fripons dans les chiottes, c’était cette vieille ruine au charme inaltéré : l’Université.

Le portrait d’une génération .

Les voix épuisées, littéralement brisées par le tabac : tels sont ses hommes et ses femmes qui ont défilé entre République et Nation et que la vie a comblé de ces bienfaits. Lorsqu’on leur présente une tribune révolutionnaire signée de leurs mains du temps de leur jeunesse, ils ne disent pas : « je me suis trompé », ils disent : « j’étais jeune, j’étais intransigeant », plein d’amour pour l’image de leur jeunesse fanée. Présentez-leur un miroir, ils ne diront pas : « j’ai trahi », mais « j’ai appris, la vie professionnelle m’a donné le sens des réalités », plein d’indulgence pour les hommes et les femmes murs et lestés qu’ils sont devenus