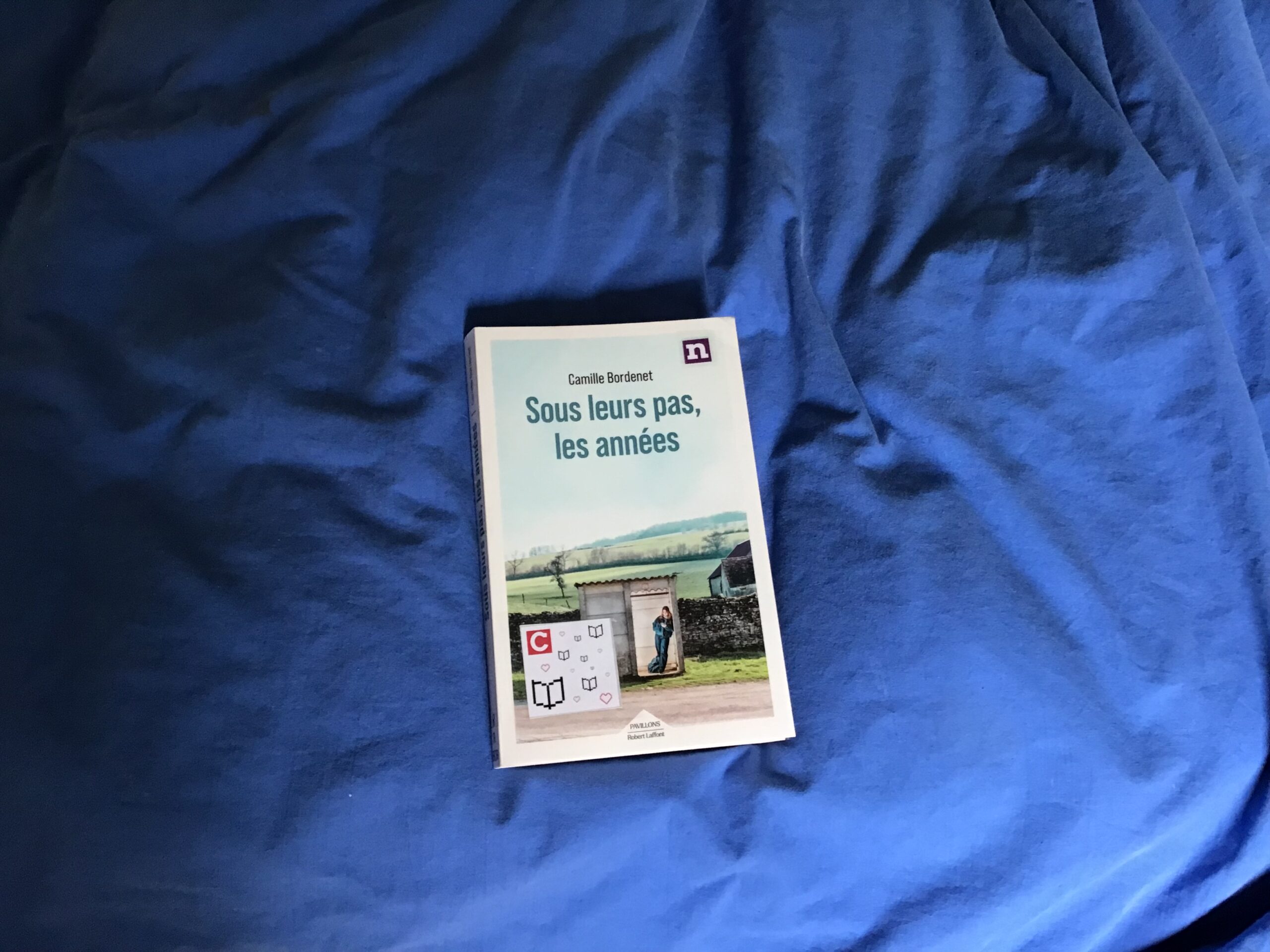

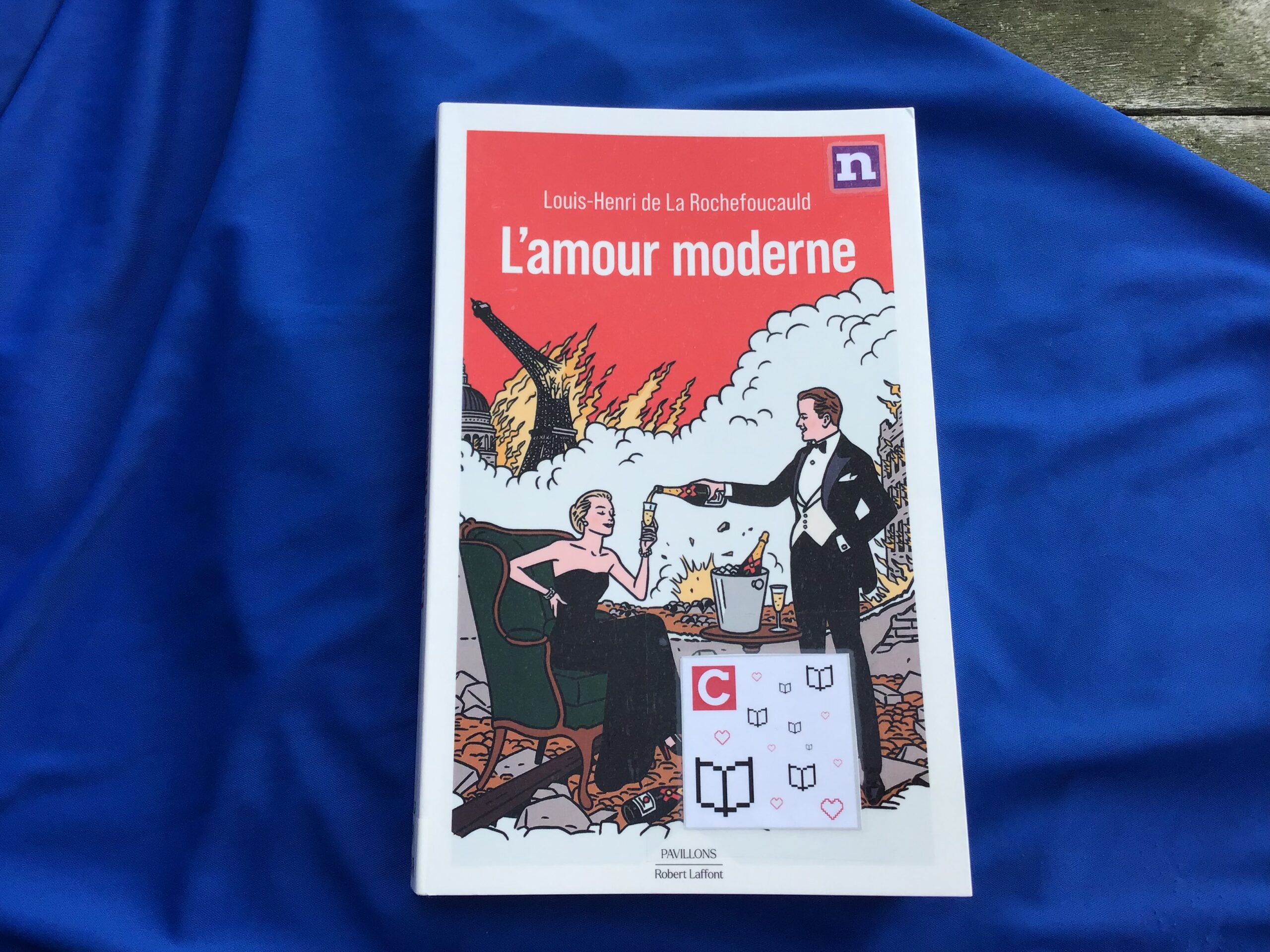

Éditions Pavillons (Robert Laffont), 246 pages, août 2025.

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Il nous faut une vie entière pour déchiffrer la pierre de Rosette de notre enfance.

C’est la troisième fois que le club propose un roman de cet auteur, dont j’avais aimé Château de sable, beaucoup moins le club des vieux garçons. Ce roman -ci est très classique, Voici le résumé : Yvan a été dans l’enfance traumatisé par l’assassinat de son meilleur ami Alexis, par son propre père alors qu’ils sont en CE2 dans une école très chic du XVI° arrondissement. Le père a aussi tué sa femme et un autre de ses fils. Adulte, Yvan Kamenov, est écrivain, il a écrit des pièces qui ont connu un certain succès. Ce meurtre qui a marqué toute sa vie, le poursuit en la personne d’Albane, une actrice qui a disparu des écrans, et qui est marié à un goujat pervers narcissique : Michel Hugo. Albane est la demi sœur de la mère d’Alexis ; elle non plus ne s’est jamais remise de cet horrible meurtre. Son mari, pour la détruire la pousse dans les bras d’Yvan, en prétextant son retour au théâtre pour en réalité la détruire encore plus.

C’est la troisième fois que le club propose un roman de cet auteur, dont j’avais aimé Château de sable, beaucoup moins le club des vieux garçons. Ce roman -ci est très classique, Voici le résumé : Yvan a été dans l’enfance traumatisé par l’assassinat de son meilleur ami Alexis, par son propre père alors qu’ils sont en CE2 dans une école très chic du XVI° arrondissement. Le père a aussi tué sa femme et un autre de ses fils. Adulte, Yvan Kamenov, est écrivain, il a écrit des pièces qui ont connu un certain succès. Ce meurtre qui a marqué toute sa vie, le poursuit en la personne d’Albane, une actrice qui a disparu des écrans, et qui est marié à un goujat pervers narcissique : Michel Hugo. Albane est la demi sœur de la mère d’Alexis ; elle non plus ne s’est jamais remise de cet horrible meurtre. Son mari, pour la détruire la pousse dans les bras d’Yvan, en prétextant son retour au théâtre pour en réalité la détruire encore plus.

C’est grosso modo, la trame du roman, mais ce qui fait le charme de cet écrivain , c’est son art de la description du milieu social qu’il connaît bien : les nantis du XVI°, les puissants, qu’ils soient politiciens, hommes d’affaire ou gens du spectacle. On retrouve ici les « secrets « de Mitterrand et les suicides de ses proches, et les parties fines des producteurs de cinéma avec Harvey Weinstein. Ces hommes prédateurs sont quelque peu tombés de leur piédestal, mais ils ont fait beaucoup de mal avant. J’avoue que c’est un milieu qui ne m’intéresse pas et seul l’humour, et le style de l’auteur sauve un peu ce roman que je vais m’empresser d’oublier.

Extraits

Début

La voûte d’acierCombien de moments de notre vie nous rappelons-nous vraiment ? Des semaines, des mois, des années filent que rien ne s’imprime, ou bien à l’encre sympathique. Parfois, un événement laisse une croix indélébile dans le calendrier. Nous aurons beau jeter nos almanachs démodés, il restera une trace tenace. Parmi ces journées millésimées qui prenaient la poussière au fond de sa mémoire, Yvan Kamenov s’enivrait de temps en temps en ressortant celle datée du 4 septembre 1993.

L’art du portrait.

Rabaisser son épouse est-il le plus sûr moyen de sauver son couple ? C’est ce que pense Michel Hugo. Un homme de conviction qui mériterait une biographie en trois tomes et dont nous allons ramasser le glorieux parcours en quatre paragraphes pour coller à notre époque, éprise de vitesse.Ce Michel ne descendait pas de l’autre Hugo, et le cadre dans lequel il avait grandi ne rappelait pas à précisément les misérables. Né à Paris en mille neuf cent soixante, d’un père avocat au conseil et d’une mère au foyer. Réputée par sa joliesse d’angelot, qui se révélerait passagère. Il avait servi la messe à Saint-Sulpice.

Question de classe.

Dans son milieu, on avait élevé le flegme au rang de dogme. On enseignait très tôt cette discipline, comme le solfège et la tenue à table. Ne voulant pas choquer, Ivan avait rangé son traumatisme dans la cave de sa mémoire.

L’art du propos.

À voile et à vapeur, cette célibataire n’avait plus personne depuis longtemps. Elle s’était mariée une fois avec un homme -un feu de paille. Il paraît que, du temps où elle était jeune, elle affirmait que les filles resteraient pour elle des histoires d’un soir et qu’elle trouverait un type pour la vie ; la suite avait montré que les nuits peuvent s’étirer indéfiniment et l’éternité se révéler éphémère.

Genre de scènes souvent lues ou vues pour décrire un mari pervers et manipulateur.

« Antonio(le majordome espion du mari) n’est pas là ?– Il avait mauvaise mine, je lui ai dit de rentrer…– Et tu fais ça sans me demander mon avis ?– Pas de scène ce soir, je t’en prie, nous avons un invité, allons le rejoindre au salon.– Vas-y bouge et ne fais pas la gueule, hein, sois un peu maîtresse de maison, pour une fois.Pour l’inviter à se presser, il lui donna trois petites claques sur les fesses.