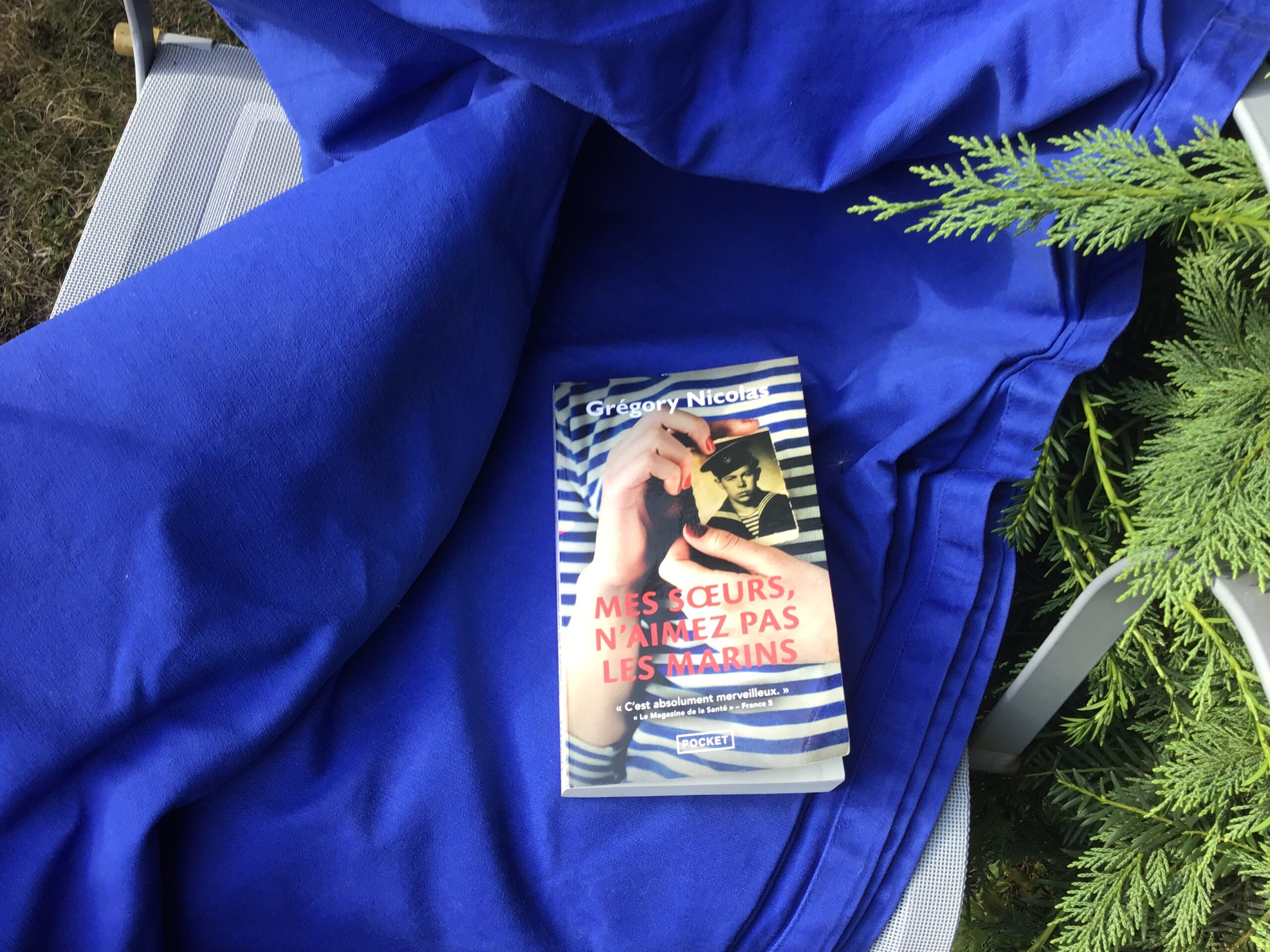

Éditions Pocket, 369 pages, février 2024 (première édition Éditions Escales 16 mars 2023)

Femme de marin, femme de chagrin.

J’ai décidé qu’une fois par mois je mettrai sur Luocine un livre pioché dans ma très, très longue liste noté sur la blogosphère. Le 22 juin 2024, j’avais dit à Athalie que je mettais ce roman dans ma liste suite à son billet. Voilà, je vais pouvoir le retirer de ma liste.

J’ai décidé qu’une fois par mois je mettrai sur Luocine un livre pioché dans ma très, très longue liste noté sur la blogosphère. Le 22 juin 2024, j’avais dit à Athalie que je mettais ce roman dans ma liste suite à son billet. Voilà, je vais pouvoir le retirer de ma liste.

Ce livre raconte la tragédie des femmes, veuves ou orphelines qui ont vu leur père ou (et) leur fils périr en mer. Le début est prenant et la façon dont Perrine va injurier la mer de toutes ses forces, lorsque son fils meurt en mer est terrible. Elle a perdu son père, son mari puis son fils. Le début du roman voit comment Perrine a élevé son fils dans l’espoir qu’il ne prenne jamais la mer, lui, Jean ce petit si bon à l’école et qui écrit si bien. Il partira cependant et écrira le plus souvent qu’il le peut à sa mère ce qui permet au lecteur de suivre ses difficultés et ses voyages. Pendant la guerre 39/45, comme si la mer n’était pas assez dangereuse se rajoutent les avions anglais qui tirent sur les bateaux des pêcheurs. Puis, les Allemands qui laissent des mines et qui chassent les résistants. L’approche de la collaboration et de la résistance est bien imaginée, on est loin des récits héroïques où tout le monde trouve immédiatement le bon chemin à suivre. La résistance, c’est plus un hasard et aussi l’atrocité des nazis qui y conduit.

Ensuite, on suit le destin de Paulette la fille d’un homme qui s’est enrichi car il a su travailler avec les « Boches » pour construire le mur de l’atlantique. Cette Paulette au caractère bien trempé ne voudra pas empêcher Jean de partir en mer, hélas pour elle. L’immédiate après guerre est bien racontée et la différence entre Perrine la mère de Jean et Paulette en rivalité pour le même homme est bien vu

La dernière partie est pour moi beaucoup plus faible. Nous suivons Pierre le fils de Paulette et Jean, tous les deux vivent dans le Jura le plus loin possible de la mer qui, évidemment, va se venger et rattraper cette lignée.

Dans ce roman, il est presque dit que si les Bretons n’arrivent pas à vivre leur besoin d’aventures sur l’eau alors, il leur reste l’alcool comme « ptit Louis » le beau frère de Jean. Et les femmes ?,elles ne peuvent que subir. Ce n’est vraiment pas l’image que j’ai des femmes autour de moi.

Bref j’ai aimé les deux tiers du livre et j’aurais imaginé une fin très différente, que Pierre gagne le « Vendée des globe » par exemple .

Je me sens un peu sévère avec mes trois coquillages mais en ce moment j’ai vraiment du mal à m’enthousiasmer pour un roman, j’ai trouvé celui-ci un peu « gentillet » si j’étais plus positives je dirai tout en nuances.

Extraits.

Début (beau début).

Perrine a juré en breton des mots qu’elle ne connaissait pas en français. Elle, si belle dans le temps, était laide pour la première fois, le visage tordu par la colère et par la peine. Elle avait vieilli d’un coup de vingt ans, ou de trente ans, ou même davantage, on ne sait pas. Elle aurait voulu faire plus de mal à la mer, avec ses galets qu’elle lui jetait de toutes ses forces comme on lapide une bête. Parce qu’elle lui en avait encore volé un qu’elle aimait, la salope.Cette fois, c’était son fils, elle n’en avait qu’un, dont le curé accompagné du maire avait dit le prénom : Jean.

Les superstitions.

Les superstitions rassuraient Perrine autant qu’elles lui gâchaient la vie. Tout ty passait, la consternation devant une miche de pain à l’envers, la peur des chats noirs, l’épouvante après le bris d’un miroir, l’agacement à la vue d’un parapluie ouvert à l’intérieur d’une maison, mais aussi les échelles qu’elle évitait soigneusement, la couleur verte qu’elle ne portait pas, le nombre treize qu’elle ne prononçait jamais ni en breton ni en français, les grains de sel qu’elle balançait par-dessus l’épaule à tous les repas, le bois qu’elle touchait dix fois par jour et la quête des trèfles à quatre feuilles pour lesquels elle se cassait le dos à chaque printemps.

Le plaisir des mots spécifiques de la voile.

Monsieur Tournellec m’a expliqué comment construire l’abri de la nuit. Il tenait la technique d’un vieux terre-neuvas. Il faut accrocher un aviron à la drisse et le hisser à la verticale du grand bau. Quand l’aviron est bien calé sur l’amorce de pontage, on y tend la misaine. On fait contrepoids à l’aide de la vergues et ça donne un refuge superbe.

L’après guerre.

Tes raisons, je les sais même s’il ne les dis pas. Il a un peu les chocottes des questions qu’on va bien finir par venir lui poser pour ce qui est du béton qu’il a vendu aux Bosches et des machines qu’il leur a mis à disposition. Alors se mettre bien avec des gens qui vont se pavaner dans le bourg comme s’ils étaient des cousins à de Gaulle et qui ont leur entrée chez les résistants , ça vaut facile le prix d’une charpente et de quelques ardoises.

C’est bien les bonnes résolutions de rentrée !

Pour ce titre, j’ai beaucoup aimé le cadre historique, l’évocation du goût pour la mer, sa présence constante … Mais il est vrai que lorsque le roman s’en éloigne, il perd en intérêt, du coup !

je suis bien d’accord avec toi sur la dernière partie. On verra si en Octobre je sors encore un livre de ma liste , ce qu’il y a de bien c’est que *, comme ils ys sont depuis longtemps, ils sont en poche maintenant !

Personnellement, c’est toujours une grande satisfaction quand je lis un livre noté grâce aux recommandations des unes et des autres : il y a le plaisir de rayer une ligne de mes longues listes et celui d’avoir découvert un roman qui me « relie » désormais à une autre personne.

tout à fait vrai , la blogosphère donne de bonnes idées de lectures et oui on pense à ceux ou celles qui nous ont conseillé ce livre.

J’avais vu passer ce titre lorsque Athalie l’avait signalé pour le Book trip en mer chez Fanja, l’an dernier… Je crois même l’avoir parcouru (mais sans en tirer une chronique).

Ce billet-ci pourrait tout à fait se faire référencer dans la « saison 2 » dudit Book trip actuellement en cours!

(s) ta d loi du cine, « squatter » chez dasola

oui pourquoi pas, mais ce n’est pas un titre qui m’a complètement séduite.

Exact, le Book trip continue encore…

Mais je ne vais pas me précipiter sur ce titre! ^_^

Je comprends , pourtant à l’époque de sa parution, il y avait beaucoup d’avis positifs.

Bon, tu es moins enthousiaste qu’Athalie… cela tombe bien, je n’avais retenu ce titre dans aucune de mes listes !

alors ce n’est pas moi qui vais aider à lui faire une place dans tes listes.

La dernière partie semble avoir une vision un peu « datée » des Bretons. J’ai déjà du mal avec les récits sur la mer, alors je vais laisser passer.

il y a certainement de meilleurs romans su la Bretagne, ceci dit l’alcoolisme a été un véritable fléau en Bretagne.

Je ne l’avais pas noté suite au billet d’Athalie, je ne vais pas faire mieux aujourd’hui, tes bémols me freinent…

moi je l’avais noté car je pensais comprendre mieux les tragédies des femmes bretonnes de pêcheurs , ce n’est qu’à moitié réussi.

ça m’arrive aussi d’avoir un esprit critique exacerbé ;)

oui, parfois on est pas d’humeur à se laisser aller .