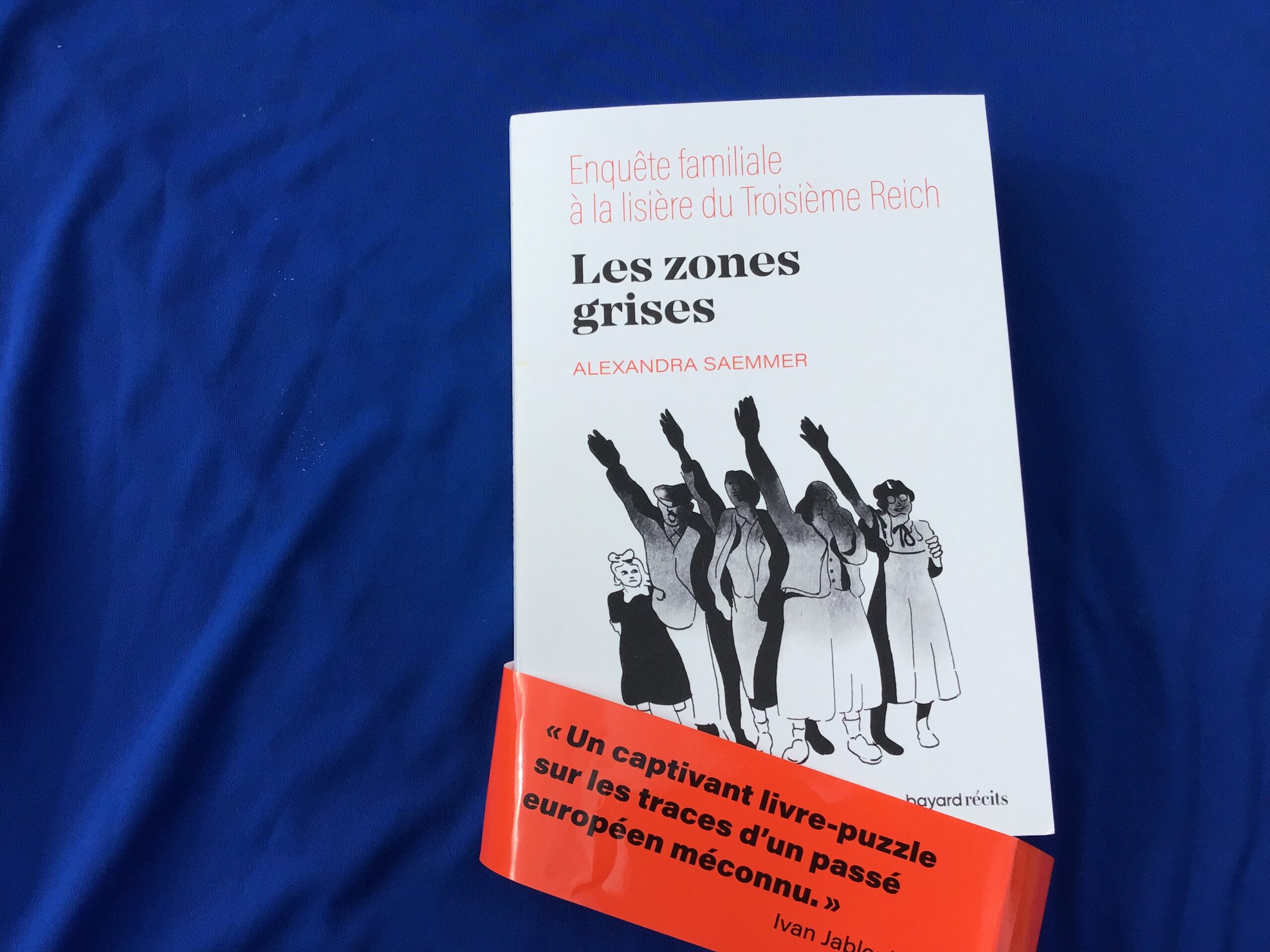

Éditions Bayard, 290 pages, avril 2025

Éditions Bayard, 290 pages, avril 2025

Je mets cet essai dans le mois des feuilles allemandes alors qu’il est écrit par une française, mais c’est un sujet qui concerne au premier chef l’Allemagne. Comme moi peut-être, le mot « sudètes » était englobé dans cette phrase : » Annexion des Sudètes par l’Allemagne nazie dirigée par Hitler en 1938″.

Je mets cet essai dans le mois des feuilles allemandes alors qu’il est écrit par une française, mais c’est un sujet qui concerne au premier chef l’Allemagne. Comme moi peut-être, le mot « sudètes » était englobé dans cette phrase : » Annexion des Sudètes par l’Allemagne nazie dirigée par Hitler en 1938″.

Un tel livre ne pouvait que plaire à Patrice. Je suis moins enthousiaste que lui car cette l’enquête de cette auteure est laborieuse ce qui ne l’empêche pas d’être très intéressante. Pour bien comprendre la façon dont Alexandra Saemmer essaie de retrouver tous les membres de sa famille et leur mode de pensée pendant l’annexion en 1938 puis leur expulsion en 1945 de Tchécoslovaquie, il faut comprendre la notion de ‘boîte miroir », notion qu’elle utilise souvent et que j’ai eu du mal à cerner. Si j’ai bien compris, il s’agit de comprendre une situation et des personnages à l’aulne de son vécu personnel et de ses connaissances sans pour autant être certain que ce soit la vérité.

Elle sait et peut vérifier un certain nombre de choses sur sa famille, ses grands parents vivaient dans une région à majorité Sudète dans une petite ville rurale Auspitz qui est rayée de la carte aujourd’hui, parce que tous les Sudètes ont été en 1945, expulsés vers l’Allemagne.( Les chiffres officiels disent que sur 3,2 millions d’Allemands des Sudètes plus de 3 millions ont été déportés.)

Comme dans toutes les familles qui ont connu de tels bouleversements beaucoup de zones d’ombres hantent la mémoire des survivant, mais ces zones deviennent grises quand il s’agit de rechercher des ancêtres qui ont été des Nazis convaincus et actifs, ou passifs et malgré eux. L’écrivaine est très honnête dans sa démarche et voit bien que son grand-père disparu sur le front de l’est portait la médaille nazie au revers de son veston. Mais évidemment, plus personne après guerre n’est capable de lui expliquer ce qu’il ressentait vraiment. Sa mère se souvient d’un homme très doux et comme tous les Allemandes, déclare ne rien savoir de ce qui est arrivé aux juifs, ce qui est certain c’est qu’il n’est pas revenu du front de l’Est et que l’on n’a retrouvé aucune trace de lui. Sa grand mère a donc été expulsée en Bavière où elle n’a pas été bien accueillie, les Bavoirois supportaient mal ces réfugiés qui leur semblaient plus slaves qu’Allemands (les théorie racistes avaient laissé des traces solides dans les mentalités allemandes) . Le malheur de cette famille de trois enfants est aggravé par la mort en couche de la grand mère de l’auteur, les trois enfants sont séparés et le pauvre petit garçon Hermann se retrouvera dans une ferme comme petit valet et se perd dans les méandres de l’histoire de jeunes délinquants de l’après guerre. Les deux sœurs seront élevées dans deux familles différentes et aimantes et resteront en contact. La recherche de l’auteur lui permettra de se rendre compte que sa mère n’est pas née d’un viol par un soldat Russe car sa mère était enceinte au départ de son père pour le front de l’Est. Les scènes de viols ont été nombreuses dans les régions des Sudètes comme dans toutes les régions libérées par l’armée russe.

La dernière partie de la recherche de l’auteure est consacrée à ses contacts avec différents réseaux de parole des Sudètes, et l’on voit que certains n’hésitent pas à parler de Génocide pour leur expulsion et à prétendre que leur sort a été pire que celui des Juifs. Ce n’est absolument pas ce que pense l’auteure qui explique sans cesse que la déportation des Sudètes n’a jamais voulu dire « extermination » : ils avaient choisi l’Allemagne Nazie en 1938 , les Tchèques ont été très contents, en 1945, de les renvoyer vers leur patrie de « cœur » et de langue si ce n’est d’origine . En effet la présence d’Allemands dans ces régions est attestée depuis le Moyen-Age.

Tous les malheurs des Sudètes viennent du traité de Saint Germain, qui acte la fin de l’empire Austro-Hongrois et qui trace des frontières à travers des régions qui avaient l’habitude de se sentir l’autorité d’un lointain empire sans se poser la question de la nationalité. Les peuples étaient définis plus par leur langue que par leur nationalité, les Sudètes se sont retrouvés en Tchécoslovaquie sans pour autant perdre leur langue. Et la catastrophe du Nazisme les a précipités dans les bras d’Hitler : là ils ont vraiment tout perdu et n’ont trouvé aucun soutien dans la conscience internationale après la guerre 39/45.

Je trouve que cette auteure sait très bien nous l’expliquer à travers sa famille, et si ce sujet vous intéresse, à votre tour de découvrir un peuple bien malmené par l’Histoire.

Extraits.

Début.

Décembre 2023, ma mère m’a tendu une pochette et elle m’a dit : « Voilà ton héritage. Prends en soin. » À l’intérieur il y avait parmi d’autres documents, le titre de propriété d’une ferme à Auspitz : une maison en brique de 135 mètres carrés comportant trois chambres, une cuisine, une buanderie, une grange et une étable de 80 mètres mètre carrés abritant 25 cochons, 20 oies, ; un hectare de terrain destiné à la culture de la pomme de terre, du maïs et du fenouil ; un jardinet ; des arbres fruitiers, un étang.La liste des biens était précise.Or, la ville d’Auspitz ne figure plus sur aucune carte.Je suis une descente du peuple des Sudètes : une minorité germanophone installée dans les régions frontalières de la Tchécoslovaquie depuis le Moyen Âge, qui a été expulsée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir voté, quelques années plus tôt en faveur de son intégration dans l’Allemagne nazie.

La boîte-miroir.

Pour saisir ce qui obstinément m’échappait, j’ai actionné la boîte-miroir : je me suis appuyée sur l’histoire de Wegscheid, village frontalier entre l’Allemagne, l’Autriche et la République Tchèque, où ma mère a été déplacée après les l’expulsion et où j’ai moi-même grandi. Reculé et également « sans histoire » si l’on en croit les chroniques officielles, Wegscheid a en vérité joué un rôle stratégique à la fin de la Seconde Guerre mondiale : l’une des dernières batailles s’y est déroulée, et la population, malgré la défaite de la Wehrmacht sur tous les fronts, à « résisté » de façon absurde, criminelle.

Difficultés de la recherche sur les opinions de sa propre famille.

Je veux croire que mon grand-père a rejoint le parti national-socialiste pour garder son poste de facteur. Sa carte de membre vierge de toute mention, montre qu’il n’a pas été un membre assidu. Et puis, en 1938, peut-être était-il encore possible, au moment de l’annexion de passer à côté de certains signes on fermant les yeux avec obstination.Je dois néanmoins résister à la tentation de laver ma famille sudète de toute responsabilité. En enquêtant dans les archives en ligne, j’apprends qu’une fois les territoires sudètes annexés, la résistance de la population tchèque contre cette annexion a été réprimée sans merci. Certains opposants politiques ont été acheminés à Dresde. 850 ont été guillotinés publiquement sur le Münchner Platz.

Tous les réfugiés se ressemblent.

(Point de vue de Josef, un paysan tchèque dont le frère a été fusillé par les nazis sudètes.)

En regardant passer la foule ocre et grise, Josef constate à quel point tous les pauvres se ressemblent. Les femmes pleurent quémandent un bout de pain. Un vieux gémit. Une petite blonde boîte. Ils l’ont bien cherché.(…)Hier, ces gens applaudissaient Heydrich, le vice gouverneur du Reich en Bohême-Moravie. Aujourd’hui, ils implorent la grâce du simple paysan qu’il est. Ils n’ont aucune fierté. Ils ressemblent aux ballots qu’ils traînent. Certains les préfèrent même à la vie : ils les défendent coûte que coûte, quitte à se faire fusiller pour une paire de bottes et des bijoux en toc. Josef boit une gorgée de slivovitz dans la gourde de Václav. Ces gens ont mérité ce qui leur arrive

La langue comme marqueur d’exil.

L’un des stigmates qui les désignait immédiatement comme impurs était leur langue, gangrenée par le tchèque comme malgré eux. Ma mère m’a souvent raconté les moqueries qu’elle subissait, tout juste arriver en Bavière, de la part des villageois qui faisaient semblant de ne pas comprendre ce qu’elle disait.Que j’ai moi-même fui un malaise dans la langue en quittant l’Allemagne il, y a bientôt 30 ans est un fait même si je suis partie à l’époque sans trop y réfléchir.En France, je serais jusqu’à la fin de ma vie considérée comme une étrangère à cause de mon accent. J’ai beau avoir publié beaucoup, en français et faire cours à l’université dans cette langue, rien n’y fera. Rien ne fera disparaître la lueur d’impatience dans le regard de l’autre dès que j’ouvre la bouche. Même si elle s’accompagne souvent de compliments sur ma « belle maîtrise » du français, elle me fait comprendre que celle-ci restera marquée d’étrangeté.

Propos de militants Sudètes.

Aucun accord international valable ne donnerait un fondement juridique à l' »annexion » des territoires sud-par la Tchécoslovaquie après la guerre. L’Histoire était donc à refaire, selon Hildebrandt – le « peuple sudète » n’était coupable de rien.À l’instar d’association militante identitaire comme le Witikobund, Hildebrand œuvrait pour la vengeance. Une reconnaissance de l’expulsion comme injustice ne lui suffisait pas : pour Hildebrand, il s’agissait d’un « génocide » dont l’atrocité dépassait celui des Juifs, et demandait réparation.

L’histoire : un éternel recommencement.

Bien de fois ai-je entendu lors de mon enfance en Basse-Bavière : « Un nouveau petit Hitler ne serait pas si mal. »

J’aime bien les enquêtes familiales. Elles ont un abord plus facile que les essais historiques. L’histoire des Sudètes est assez lourde. Cela dit, la grande histoire montre que les êtres humains, quelque soit la partie du monde, n’ont de cesse de déplacer d’autres êtres humains, de les empêcher de parler leurs langues, de préserver leurs cultures, etc.

C’est tout à fait vrai. Les Sudètes sont loin d’être un cas isolé. Mais quand l’histoire familiale rejoint le fait historique cela permet de ne pas banaliser ce phénomène humain.

Je sais que je devrais m’intéresser au sujet, mais là j’ai vraiment trop à lire, bah, un jour peut être?

Comme je comprends ton commentaire, et c’est une sacrée richesse de faire le tri parmi des livres qui pourraient nous intéresser cela on le doit à la blogosphère : vive Elle !

Le puzzle ne t’a donc pas enthousiasmé.

Non pas d’enthousiasme mais un réel intérêt.

Patrice est plus positif que toi en effet. L’aspect historique m’intéresse bien sûr, je ne le mets pas en haut de mes priorités mais je ne l’élimine pas non plus.

mais ne l’oublie pas non plus , car le sujet est vraiment intéressant.

Ce sont 3 coquillages, mais je sens qu’on ne ne situe pas loin des 4 :-)

Je comprends ce que tu veux dire par rapport au côté « laborieux », mais je me suis dit que sa recherche n’a pas été non plus facile (donc j’y ai vu un reflet).

Sur les Sudètes, le traité de Saint Germain a certes créé des Etats multiethniques, mais cela a été un aboutissement. Les Tchèques étaient très longtemps loyaux envers la Monarchie mais cette dernière, et notamment François-Joseph, n’a pas su se réformer à temps et leur donner la place qu’elle a su donner aux Hongrois en Transleithanie. Au-delà du destin malheureux des Sudètes (dont l’implantation dans cette géographie remontait à plusieurs siècles), c’est tout l’édifice bâti sur l’effrondrement de l’Autriche-Hongrie qui n’a pu résister aux forces hostiles durant le XXème siècles (qu’on parle de l’Allemagne à l’Ouest ou de la Russie à l’Est)

Je souligne bien l’intérêt de cette lecture, mais, il y a un mais, qui m’a un peu freinée, je trouve son enquête un peu laborieuse et puis j’ai eu vraiment du mal à comprendre son concept de « boîte miroir » . J’espère que d’autres liront ce livre car il le mérite.

Je l’avais vu en effet chez Patrice et je dois dire qu’il me tente bien.

Il est effectivement très intéressant. Mes réticences ne disent rien de l’intérêt du sujet.

Je l’avais noté chez Patrice. Tu confirmes l’intérêt de ce livre même s’il n’est pas sans défaut. La démarche très honnête de l’autrice est déjà un très bon point à mes yeux.

oui, son honnêteté est remarquable, et son courage aussi, car elle ne cherche pas à travestir la réalité même si elle reconnaît que la période était compliquée elle n’excuse pas sa famille.

Je pense que je ne lirai pas forcément cet ouvrage mais j’aime beaucoup suivre ces feuilles allemandes où je découvre des titres.

pour moi aussi ce mois de feuilles allemandes est indispensable à mon année d electure.

Pingback: Alexandra Saemmer, Les zones grises, Bayard – Mon Biblioblog