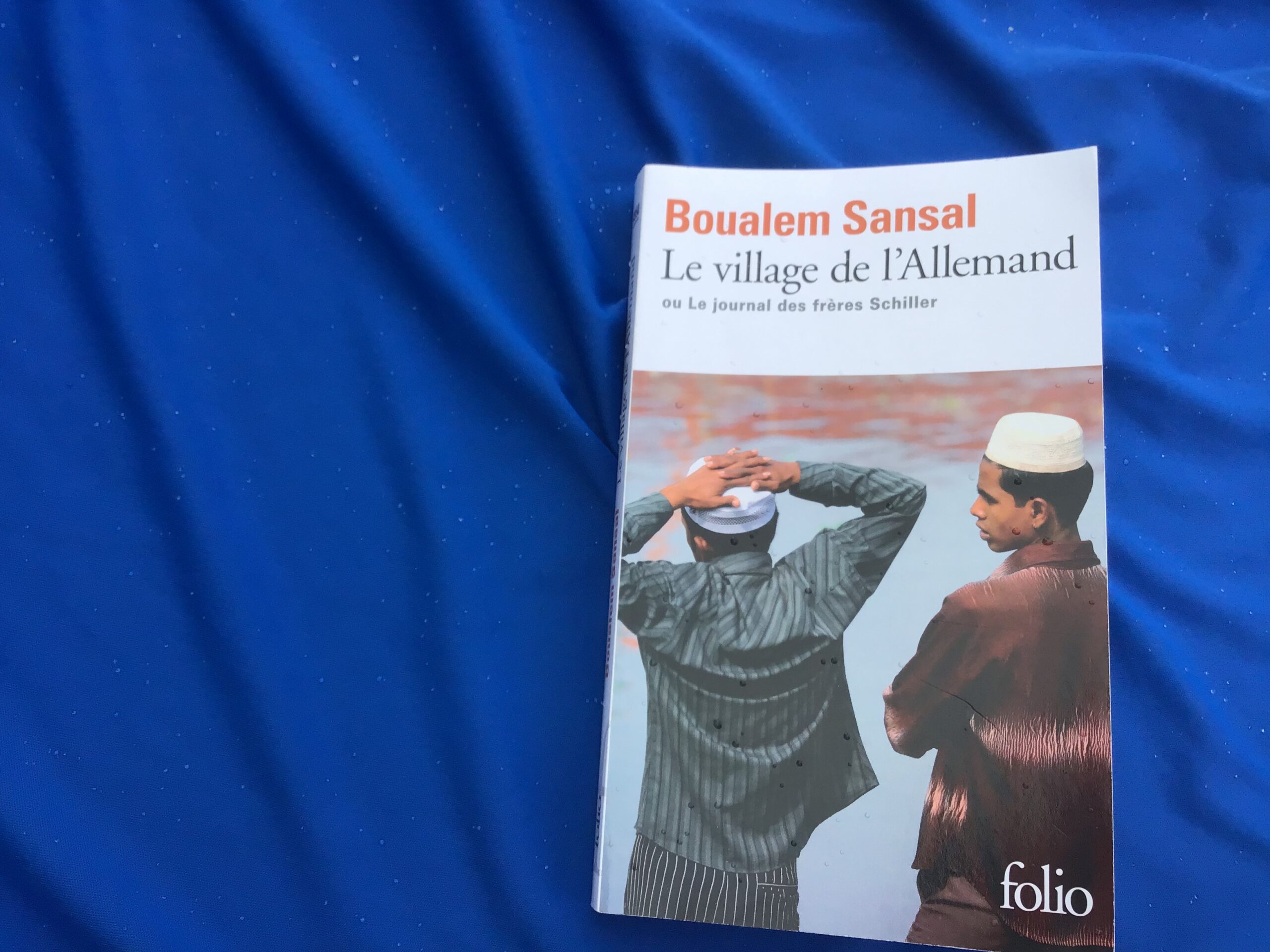

Éditions Stock, 215 pages, août 2025.

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Cet auteur a les honneurs de ma médiathèque car c’est dans le cadre du club de lecture que j’ai lu : Villa des femmes , Des vies possibles , et en poche, j’avais découvert avec grand plaisir L’empereur à pied .

Cet auteur a les honneurs de ma médiathèque car c’est dans le cadre du club de lecture que j’ai lu : Villa des femmes , Des vies possibles , et en poche, j’avais découvert avec grand plaisir L’empereur à pied .

Ce livre-ci analyse avec une grande honnêteté ce qu’a représenté pour un jeune Libanais la guerre au milieu des années 1970. Dans la première partie, l’enfant est encore au collège et c’est un jeune pédant qui se distingue par une passion pour les faits de guerre de Napoléon et des différents conquérants comme Alexandre. Il s’amuse à devenir un hyper spécialiste de ces périodes. Il a une autre passion, chercher les noms des rois dont les dynastie ont été bien oubliées. Il vit dans un milieu de commerçant libanais où l’argent est abondant et la vie très facile. Ses parents reçoivent le tout Beyrouth et parfois des célébrités parisiennes. On sent dans la description qu’il fait de la vie d’alors, tout les regrets qu’il éprouve de ce monde à jamais disparu : le Liban (« la Suisse du Moyen Orient ») a été un paradis et tous mes amis me l’ont si souvent raconté.

La famille s’habitue peu à peu aux éruptions de violence et se réfugie dans la montagne tenue par des milices chrétiennes, la guerre semble encore assez loin. Quand la guerre, avec ses cohortes de violence, fera irruption dans la vie de la famille du narrateur ; celui-ci rencontrera aussi l’amour, mais surtout perdra toutes ses illusions sur la grandeur des conquérants qu’il a tant admirés dans son enfance. On peut dire qu’il est devenu un homme avec dans le cœur les regrets que son cher pays n’ait pas pu rester le paradis de son enfance.

C’est un roman qui se lit très facilement, le personnage m’agaçait dans la première partie, cet enfant trop gâté, et qui cherche à se faire remarquer par un savoir qui ne sert qu’à le distinguer des autres, mais la deuxième partie permet de comprendre ce que l’auteur a voulu expliquer. Comme son personnage, la guerre ,tant qu’elle est loin de nous semble virtuelle et faite d’héroïsme et de coups d’éclat. Mais quand on la vit au quotidien alors tout devient sale, honteux et même sordide.

Bref un livre important.

Extraits.

Début.

Je vivais dans la pourpre, au milieu des souverains aztèque et palmyréens, dans la folie des rêves d’Alexandre le Grand et de Napoléon, mais ce devait être une compagnie trop prenante car je fus longtemps tenu pour un garçon solitaire, non seulement par mes parents, mais aussi par mes tantes paternelles, par les amies de ma mère et même par Nawal, notre cuisinière, qui déclarait sentencieusement, comme si c’était sa propre découverte et son propre jugement, que je ferais bien de sortir un peu de tous ces livres qui m’abîmaient les yeux et me rendaient idiot, pensant que je lisais des romans semblables aux feuilletons qu’elle suivait le soir à la télévision quand mes parents sortaient.

Et pourtant c’est vrai !

J’habitais en ce temps-là un pays dont on se demande avec étonnement aujourd’hui s’il a vraiment existé. Les vieux marchés, la ville besogneuse que je traversais pour me rendre dans les magasins de mon père, le monde que recevait mes parents, tout cela était sur le point de disparaître emporté par la guerre et la violence. Mais nul ne s’en souciaient vraiment, nul n’y pensait, nul ne pouvait y croire ni même l’imaginer. À ce moment-là, et pour quelques années encore, il s’agissait de ce pays sur lequel j’écrivais récemment que « nulle par ailleurs, les Trente s glorieuses ne méritèrent si évidemment leur nom. Tant à cause des dates qui virent la naissance et la disparition du Liban de ce temps, entre 1945 et 1975, que pour les sommets atteints dans l’opulence de ce bout de terre à cette époque.

La guerre.

Le quotidien se transformait en quelque chose d’inédit, de neuf et de bizarre, une parenthèse au milieu de la normalité, une mise à mal de la routine, sans plus. Surtout, il y avait ce silence de l’extérieur, la suspension de la rumeur de la ville, la rue totalement déserte et par-dessus les toits, de temps à autre, une rafale rageuse ponctuée de loin en loin par une explosion, un ronflement pénible, ou une détonation plus sèche qui interrompait brièvement toutes nos activités, qui nous faisaient lever la tête et s’interroger du regard les uns les autres.Les premiers mois de ce qui n’était pas encore une guerre, ce monde ancien résista. Pourtant, lorsque je regarde aujourd’hui les livres d’histoire, je m’aperçois que ce que je vivais ne correspondait pas tout à fait à la réalité et qu’indubitablement, déjà à ce moment, tout semblait joué, et nous nous précipitions allègrement vers l’abîme. La violence que je ne pouvais soupçonner, et sur laquelle je ne me suis jamais penché en détail, était déjà très élevée. Les enlèvements, la haine, les barricades, selon les livres, et les reportages photos nous enserraient déjà. Mais dans la rue, au pied de l’immeuble et même au delà, dans la rue de Damas que je traversais pour aller jouer à un jeu de société chez Daussoy, tout était tranquille, comme sur l’avenue qui arrivait du rond- point de Tayyouné et que je longeais pour monter chez Costa, achever une discussion sur la fin de la monarchie afghane ou sur la vraisemblance d’une théorie concernant la responsabilité soviétique dans l’arrestation de Jean Moulin. Certes, la circulation était quasiment nulle, les rues ressemblaient à de longs rubans de macadam vides bordés de magasins fermés, et on pouvait marcher au milieu de la rue de Damas, qui habituellement était toujours en encombrée. Certes aussi, on entendait des rafales tempestives et de sourdes explosions, mais cela semblait provenir d’un autre espace géographique, d’une réalité parallèle à celle dans laquelle je continuais à vivre.