Édition folio (473 pages -écriture petits caractères) (mai 2006 première édition en 1972)

Traduit de l’anglais par Sylvie Servan-Shreiber

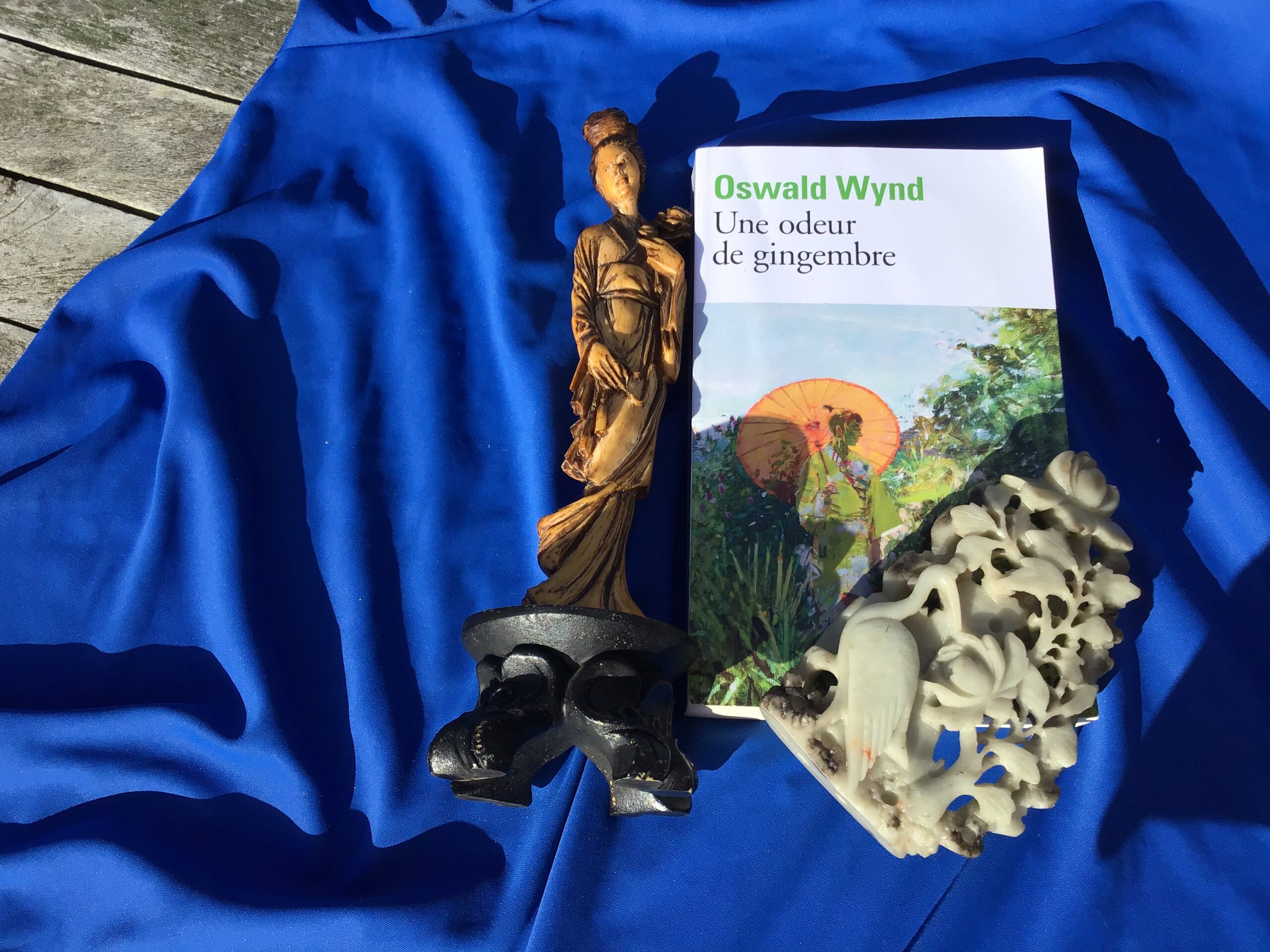

Une amie est venue passer un petit Week End avec moi, et m’a offert ce roman, quel plaisir de lecture, et cela ne m’étonne pas que ce soit elle qui m’ait offert ce livre, elle adore tout ce qui vient de Grande Bretagne et adore les civilisations étrangères. Un grand merci pour ce plaisir partagé.

Une amie est venue passer un petit Week End avec moi, et m’a offert ce roman, quel plaisir de lecture, et cela ne m’étonne pas que ce soit elle qui m’ait offert ce livre, elle adore tout ce qui vient de Grande Bretagne et adore les civilisations étrangères. Un grand merci pour ce plaisir partagé.

Je suppose que vous êtes nombreuses à avoir déjà lu ce roman, je rappelle la trame narrative : Mary Mackenzie se marie avec Richard attaché militaire en Chine, nous sommes en 1903. Son voyage est très long (et un peu long à lire aussi), mais dès qu’elle arrive en Chine, la façon dont elle décrit ce pays rend son récit passionnant, tellement plus que son mariage. Elle aura une petite fille mais son mari est si peu présent, qu’elle vit un grand amour avec un chef militaire japonais dont elle attend un enfant. Son mari la chasse et lui enlève sa fille.

La deuxième partie du récit se passe au Japon car son amant avait suivi le parcours de sa maîtresse et elle peut vivre dans une petite maison , elle aura un fils Tomo qui comble de l’horreur, lui sera retiré par son mari. La voilà seule au Japon où elle arrivera à mener une vie indépendante le cœur déchiré par l’absence de son enfant.

Ce que je viens de dire n’est qu’une toute petite partie de l’intérêt du roman. L’auteur a lui même une double origine : japonais et anglaise, il raconte très bien à la fois la culture écossaise, britannique et les civilisations d’Asie, chinoise et japonaise. Le roman mélange les lettres que Mary a envoyées à sa mère et son journal intime, elle décrit la misère en Chine et le monde des délégations étrangères. On est si loin du regard habituel des colonisateur dominants, ou de touristes attirés par l’exotisme, Mary sait voir la misère et la décrire, et s’étonner des pouvoirs exorbitants de l’Angleterre ou de la France. Comme celui de pouvoir s’attribuer une partie du territoire chinois. Elle raconte aussi ses rencontres avec du personnel des différentes ambassades. Mais la partie la plus intéressante se passe au Japon. Ce pays y est décrit de 1905 à 1942. Elle va réussir à survivre en se débrouillant pour travailler dans ce pays . Elle commence par travailler dans un grand magasin en vendant des robes à la mode anglaise pour des femmes qui ont envie de s’occidentaliser. Mais très vite, un peu trop pour elle, les Japonais, arrivent à fabriquer eux mêmes sans avoir besoin des services d’une femme occidentale qui de plus a été répudiée par son mari britannique et qui a été la maîtresse d’un Japonais . Tout cela se sait, et on s’en sert contre elle à chaque fois qu’on a envie de se débarrasser d’elle. Elle va finir par bien gagner sa vie et se trouver une maison ancienne au bord de la mer. Elle arrive à comprendre ce pays dont elle a réussi à apprendre la langue et sent combien ce pays est traversé par des tensions nationalistes très dangereuses surtout pour les pays voisins. Elle rencontrera des personnalités étonnantes comme cette noble qui refuse la place traditionnelle de la femme et qui voudrait que les Japonais sache que leur empereur est un homme et pas un Dieu. Elle a fait de la prison car elle a OSÉ regarder l’empereur au lieu de se prosterner à son passage. Ah l’art des courbettes … je vous ai recopié le passage o ù elle le raconte. Mais il y en a tant dans ce roman, de détails de la vie des puissants et des petites gens

Evidemment en 1942, elle est obligée de partir et le roman se termine, et sans rien vous dévoiler de l’intrigue sachez qu’il sera de nouveau question de ses deux enfants. Et que la turpitude de son mari est encore pire que ce qu’elle avait imaginé. Quel roman je suis certaine de relire certains passages juste pour le plaisir !

En 2011 Choup avait fait un billet avec plus de réserves que moi.

Extraits

Début.

J’ai été malade hier pour mon anniversaire, alors que je n’avais pas eu le mal de mer pendant la traversée de la baie de Biscaye*, ni même à Malte pendant cette tempête. C’est un peu bête d’avoir été malade sur une mer aussi petite que la mer Rouge, mais quand je suis montée au coucher du soleil sur le pont – pour échapper au gémissement de Mme Carswell – le second est venu s’accouder près de moi et il m’a dit que je n’avais pas supporté les lames de fond de Somalie.

Mariage à partir d’une photo.

Je me suis demandé pourquoi j’allais en Chine épouser Richard, et je n’ai trouvé aucune réponse, rien qu’une impression désespérante de vide absolu. Je ne voyais même pas son visage, comme si ma mémoire se refusait, à présenter son image. Ce qui est affreux, c’est que même maintenant quand j’essaie d’imaginer ses traits, je n’y arrive pas. Nous n’avons pas échangé de photographies. Je ne possède qu’un petit instantané de lui dans les Highlands, debout à côté du cheval qu’il venait de monter. Mais c’est surtout le cheval que l’on voit bien.

Concessions en Chine.

Mon hôtel est dans la concession française. Je n’avais jamais entendu parler des concessions et c’est le vice-consul venu à ma rencontre, qui m’a expliqué de quoi il s’agissait. Apparemment, les grandes puissances ont pris des morceaux de Chine et y ont établi leurs propres lois, les autochtones ne pouvant y pénétrer que comme des étrangers, ce qui semble assez bizarre.

Les règles.

Je me suis réveillé ce matin avec un mal de tête et dans cet état, que les femmes doivent supporter.

Habitudes vestimentaires.

Il y a aussi un grand étalage de bijoux qui frisent presque la vulgarité, quoique je me sois rendu compte, en rendant visite à la famille de Richard, à Norfolk, que c’était une habitude convenable en société pour le dîner dans les campagnes anglaises. Ils s’habillent très ordinairement dans la journée, ils se transforme en paons le soir. Moi, je me sentais comme une faisane écossaise, mais je n’avais évidemment pas ma belle robe en soie bleue ce jour-là.

Vie sexuelle d’une dame anglaise.

Je me demande si Richard n’a guère envie de me voir le matin parce qu’il ne tient pas à se souvenir de la nuit et de sa visite dans ma chambre. Je ne tiens pas non plus à me le rappeler.

Dans l’ambassade russe.

Je suis allée à la légation russe mais pas pour rencontrer leur ambassadeur qui est en ce moment à Vladivostok. Notre hôte était le premier secrétaire, un comte qui porte assez de médailles pour avoir fait dix guerres, même s’il n’a pas l’air d’être le genre à avoir jamais pris part à un combat. Comme Marie m’en avait prévenue, la conversion était parfaitement inintéressante et les hommes ont bu trop de vodka, qui est leur whisky, mais semble insipide. J’étais en train de me demander quel intérêt, il pouvait bien y avoir à en boire, quand Richard m’a emmenée très subitement, parce que comme Marie me l’a expliqué par la suite, nos collègues russes étaient tout à coup un peu trop détendus

les mains de l’impératrice de Chine.

Ce n’était pas une main ordinaire, mais un éblouissement de griffes en or. J’avais entendu parler de ses étuis à ongles mais les voir pour la première fois m’a quand même donner un choc. Ils avaient au moins trente centimètres de long sinon plus sur les doigts principaux, et même si l’or en était aussi fin que possible, ces étuis protégeant des ongles qui n’ont jamais été coupés devaient être affreusement lourds. L’impératrice ne peut rien faire toute seule à cause d’eux. Elle doit être nourrie, habillée, servie en tout et en permanence par les dames de la cour ; elle doit même se coucher sans ôter ses étuis à ongles. Je suis resté une minute ou deux à me poser des questions à leur propos, les yeux rivés sur ces mains qui reposaient à nouveau sur ses genoux, comme les nervures repliées d’un éventail. Chacune des bouchées qu’elle avale doit être mise dans sa bouche par quelqu’un, et l’impératrice qui règne sur le plus grand nombre de sujets sur terre après le roi Édouard est aussi dépendante qu’un infirme sans bras. Il ne faut donc sans doute pas s’étonner qu’elle se conduise de temps à haute comme une démente.

Le théâtre japonais.

J’ai vraiment beaucoup aimé ce théâtre, où, tandis qu’un acteur était sur le point de s’éventrer sur scène, avec à l’arrière-plan un décor en papier de cerisiers en fleur, les gens de la loge voisine pouvaient être complètement absorbés par la nécessité de faire passer le hoquet du grand papa, visiblement du à une trop grande consommation d’alcool de riz.

Les courbettes.

Je commence à en savoir long sur les courbettes japonaises. On pourrait écrire un livre sur l’art des courbettes, qui est soumis à des règles encore plus strictes que la composition florale. Il y a des courbettes pour ceux qui vous sont socialement égaux, selon les circonstances de la rencontre, il y en a pour les supérieurs, pour les domestiques, pour les commerçants, et même pour les conducteurs de tramway. Il y a des courbettes, des hommes aux femmes toujours légères, et celles des femmes aux hommes, toujours très profondes. Plus une collection impressionnante de courbette aux femmes entre elles, qui sont un langage en elle-même. Sans prononcer un seul mot, une dame peut vous placer exactement au rang qu’elle estime être le vôtre et vous ridiculiser parfaitement si vous n’avez pas compris le statut qui vous était assigné, ce qui est généralement le cas, pour les nouveaux venus dans ce pays qui est le plus poli au monde.

Les villes japonaises.

Il m’arrive de rêver à ce merveilleux pays fleuri qu’évoquaient pour moi ces livres sur le Japon que vous me donniez à lire à Pékin. Je ne dis pas ça par méchanceté, Marie, mais vos voyages dans ce pays ont dû avoir lieu au moment de la floraison des cerisiers, et vos excursions partir des meilleurs hôtels. Je me souviens de votre extase à propos de Nikko, où je ne suis pas encore allée, mais il n’est pas possible que les villes vous aient paru belles. De mon point de vue qui est probablement partial, surtout quand je pense à Osaka, les villes japonaises sont les plus laides que je connaisse. Tokyo à du charme, mais à part le palais impérial avec ses grandes douves, il n’y a pas grand-chose à voir. De tous les côtés, en partant d’un centre au magasin de briques rouges, s’étendent à perte de vue ce qui semble être des kilomètres (quand on est dans un tramway qui cahote) de petites maisons grises à deux étages au toit de tuiles grises, avec pour seules décorations d’énormes poteaux surchargés de fils électriques et téléphoniques. Les allées sont plus agréables, étroites et serpentantes, et j’aime assez la mienne, mais ce n’est franchement pas beau.

La modernisation du Japon.

Même parmi mes élèves masculins à l’intelligence plutôt faible, apprendre ne concerne que les choses pratiques, et rien d’autre et par « pratiques » on entend fabriquer au Japon le moindre objet, depuis des taille-crayons jusqu’aux énormes paquebots, de façon à ne bientôt plus dépendre des pendre du monde extérieur, sauf pour les matières premières. Quand je suis rentré chez Mazukara, nous importions presque tout notre tissu d’Europe, et quand j’en suis partie, tout venait de fabriques locales, jusqu’à des imitations de tartan écossais ! C’est la vitesse à laquelle se fait ce changement qui est presque effrayante.

La façon dont une femme japonaise doit parler à un supérieur homme.

Bien peu de femmes occidentales s’embarrassent de telles subtilités, mais je les ai offertes en allégeance à un gras serviteur de la loi, lui expliquant que j’étais une pitoyable femme venue de Tokyo qui n’avait d’autre choix que de se jeter humblement à ses pieds, en espérant qu’il daignerait résoudre son problème.

Figure toi que ce roman a bien circulé sur les blogs et je ne l’ai pas lu. Maintenant, je tenterais bien (bon, quand ma PAL redeviendra d’une hauteur décente ^_^)

Les extraits sont bien!

Pour moi ce roman a été un moment de lecture inoubliable et un point de vue très original sur le Japon.

Et non, je ne l’ai pas encore lu et pourtant ce roman était dans mes listes pendant plusieurs années. Tes 5 coquillages me redonnent envie de le lire. Merci pour ce billet enthousiaste.

Une lecture hors du temps et je rajoute très habilement construit mais évidemment plus lent que la littérature actuelle.

C’est étrange, tout cela me rappelle fortement une lecture ancienne, en tous cas pour la partie qui se déroule en Chine… Mais le titre et l’auteur ne me disent rien. Cela devait être un autre roman. Du coup, je ne suis pas sûre de lire celui-ci qui me semble très proche.

La partie le plus passionnante se situe au Japon, il faut savoir que cet auteur a vécu très longtemps au Japon a été fait prisonnier au Japon et a eu une conduite très courageuse dans les camps de prisonniers japonais.

Comme le dit Keisha, on l’a beaucoup vu sur les blogs, et j’aurais pensé que tu l’avais lu. Je suis passé à côté pour le moment, je vais voir s’il est dans une de mes bblis !

C’est vraiment adorable de penser que j’ai tout lu … je l’ai cru aussi avant d’arriver à la retraite et mesurer que je n’avais lu qu’une infime partie de ce qui se publiait et mon cas s’aggrave d’année en année .

Pleins de citations pour nous donner envie.

Oui j’espère bien lire vos articles bientôt …

Mais moi non plus je ne l’ai pas lu. C’est tentant.

J’aimerais vraiment lire vos avis à tous et toutes sur ce roman.

Quel bel enthousiasme ! J’ai du mal avec les auteurs asiatiques le plus souvent, mais un Britannique qui raconte l’Asie devrait être plus accessible.

Et il est aussi Japonais cela explique beaucoup sa compréhension des deux pays.

Comme les copines je l’ai beaucoup vu sur les blogs à sa sortie, sans passer à la lecture moi-même. ll n’est jamais trop tard, tu donnes envie de le faire.

et voilà ! l’utilité des blogs n’est plus à prouver !

Finalement, personne ne l’a lu (du moins celles qui sont passées par ici)… moi non plus ! Tu fais donc très bien d’en parler…

Il y a une blogueuse qui n’écrit plus sur son blog mais je crois qu’elle l’aurait lu, Dominique son blog « à sauts et à gambades »

Manifestement, il s’agit d’un roman réputé… Je n’en n’ai jamais entendu parler !!!

Mais pour l’instant parmi les blogueuses et les blogueurs qui viennent sur Luocine, si beaucoup en ont entendu parler, aucun ne l’a lu.

Un roman dense, riche, délicat et féministe, … j’avais adoré moi aussi !

Ah enfin une blogueuse qui l’a lu, tu as fait un billet ?

Je viens de relire mon billet de l’époque (2011!), et j’ai une lecture plus mitigée que toi, même si manifestement, j’ai aimé et été émue.

pourquoi as-tu eu des réserves, je vais chercher ton billet.