Éditions Folio aout 2025, 304 pages première édition en 2008

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Personne ne rêve d’être bourreau, personne ne rêve d’être un jour supplicié.

Boualem Sansal est un auteur extraordinaire mais que je ne trouve pas facile à lire, j’avais eu du mal avec » 2084 la fin du monde » où pourtant je reconnaissais un grand écrivain, je n’ai pas réussi à finir « le serment des barbares ».

Boualem Sansal est un auteur extraordinaire mais que je ne trouve pas facile à lire, j’avais eu du mal avec » 2084 la fin du monde » où pourtant je reconnaissais un grand écrivain, je n’ai pas réussi à finir « le serment des barbares ».

Ce roman-ci a l’avantage d’être plus concis et de se concentrer sur le destin d’une famille, celle de la famille Schiller. Hans Schiller est allemand et a vécu dans un tout petit village près de Sétif et s’est marié avec une algérienne Aïcha , ils ont eu deux fils Rachel et Malrich. Les enfants ont grandi en France, ils sont très différents, Rachel est ingénieur, marié avec Ophélie propriétaire d’un pavillon proche de la cité où il a vécu avec son frère chez un ami proche de son père. Malrich est arrivé plus tard en France et est un zonard de la cité, il vit entouré d’une bande de bras cassés. Or en 1994, le village des parents, Aïn Deb, a été attaqué par le GIA et leurs parents ont été assassinés ainsi qu’une partie des habitants du village.

Ce meurtre va (évidemment) totalement bouleversé la vie des deux garçons, Rachel se lance dans une quête sur le passé de son père. Ce qu’il découvre le détruira complètement, son père est un ancien Nazi qui, en tant qu’ingénieur chimiste, a mis au point les chambre à gaz des camps de concentration. Il a fui après la guerre et a suivi une filière qui l’a conduit à devenir un formateur des cadres militaires du FLN. Pendant ce temps Malrich est confronté à la mainmise dans la cité par des Islamistes qui vont commettre un crime abominable contre une jeune fille pas assez docile.

Boualem Sansal n’hésite pas à comparer le nazisme à l’islamisme et compare leurs méthodes, tout vient de l’embrigadement de la jeunesse, faire peur et même terroriser, au nom d’une idéologie ou d’une religion, et quand cette peur est bien installée, les hommes sont alors prêts à commettre les pires des crimes.

Le roman est construit à partir des deux voix, celle de Rachel après son suicide. Le policier de la cité remet à Malrich son cahier où le frère aîné raconte sa quête et les révélations sur ce qu’il découvre à propos de son père. Les horreurs auxquelles il se confronte en allant dans les différents lieux où son père à exercer, en terminant à Auschwitz, lui ont fait perdre toute envie de vivre.

Malrich à son tour est confronté à la douleur de son frère mais aussi à l’emprise des islamistes de la pire espèce dans sa cité. On espère qu’il trouvera la force de survivre.

Il y a une troisième voix, celle de Primo Levi qui interpelle à tout jamais les consciences humaines de ceux qui n’ont pas voulu voir l’extermination des juifs .

C’est un roman qui emporte et qui fait réfléchir, et c’est écrit par un très grand écrivain. Comme l’avait déjà dit Dasola en 2008.

Extraits

Début.

Cela fait six mois que Rachel est mort. Il avait trente-trois ans. Un jour. Il y a deux années de cela, un truc s’est cassé dans sa tête, il s’est mis à courir entre la France, l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Turquie, l’Égypte. Entre deux voyages, il lisait, il ruminait dans son coin, il écrivait, il délirait. Il a perdu la santé. Puis son travail. Puis la raison. Ophélie l’a quitté. Un soir, il s’est suicidé. C’était le 24 avril de cette année 1996, aux alentours de 23 heures.

Le narrateur imagine son village.

J’entends des chiens par-ci, par-là qui aboient pour rien, il n’y a plus de caravanes depuis longtemps mais comme partout dans ces pays abandonnés des bus osseux qui brimbalent sur des pistes défoncées en fumant comme des diables ; je vois des enfants nus filant à toutes jambes, on dirait des ombres enveloppées de poussières, trop vite pour qu’on sache à quoi ils jouent quel djinn les poursuit ; des rires, des pleurs, des cris les accompagnent, qui vont se perdre dans l’air saturé de lumière et de cendres ? Et deviennent brouhaha qui s’embrouillent dans ses échos.

Les Algériens en France.

Les gens jouaient à être algérien plus que la vérité, ne pouvait le supporter. Rien ne les obligeait mais il sacrifiait au rituel avec tout l’art possible. Émigré on est, émigré, on reste pour l’éternité. Le pays dont ils parlaient avec tant d’émotion et de tempérament n’existe pas. L’authenticité, qu’il regarde comme le pôle Nord de la mémoire encore moins. L’idole porte un cachet de conformité sur le front, trop visible, ça dit le produit de bazar, contrefait, artificiel, et combien dangereux a l’usage. L’Algérie était autre, elle avait sa vie, et déjà il était de notoriété mondiale que ses grands dirigeants l’avaient saccagée et la préparait activement à la fin des fins. Le pays vrai est celui dans lequel on vit, les Algériens de là-bas, le savent bien, eux. Le drame dans lequel ils se débattent, ils en connaissent l’Alpha et l’oméga et s’ils ne tenaient qu’à eux, les tortionnaires auraient été les seules victimes de leurs basses œuvres.

Humour très typique de cet auteur.

Obtenir des papiers administratifs d’Algérie, est assurément la mission la plus difficile au monde. Voler la tour Eiffel ou kidnapper la reine d’Angleterre dans son palais est un jeu. On a beau sonner, personne ne répond. Le courrier se perd au-dessus de la Méditerranée, où il est intercepté par Big Brother et entreposé dans un silo, aux Sahara, le temps que le monde s’écroule.

Mon voyage semblait devoir s’arrêter là quand un jeunot rigolard s’est manifesté. Échange de murmures à distance. Il était partant. Il demandait un prix avec plusieurs zéros. À ce tarif, on s’offre, Paris/New York en Cadillac . Mais bon, le danger a son prix.

La question.

« Me voilà face à cette question vieille comme le monde : Sommes-nous comptables des crimes de nos pères, des crimes de nos frères et de nos enfants ? Le drame est que nous sommes sur une ligne continue, on ne peut en sortir sans la rompre et disparaître. »

Résistance à l’islamisme.

Arrêter l’islamisme. C’est comme vouloir attraper le vent. Il faut autre chose qu’un panier percé ou une bande de rigolos comme nous. Savoir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Il nous manque une chose que les islamistes ont en excès et que nous n’avons pas, pas un gramme : la détermination. Nous sommes comme les déportés d’antan, pris dans la machination, englués dans la peur, fascinés par le Mal. Nous attendons avec le secret espoir que la docilité nous sauvera.

L’enfant du bourreau.

On ne choisit rien dans la vie. Mon père n’a rien choisi, il s’est trouvé là, sur ce chemin qui menait à l’infamie, au cœur de l’Extermination. Ils ne pouvaient le quitter, il ne pouvait que fermer les yeux et le suivre. Personne ne rêve d’être bourreau, personne ne rêve d’être un jour supplicié. Comme le soleil évacue son trop plein d’énergie en de fantastiques explosions sporadiques, de temps en temps l’histoire expulse la haine que l’humanité a accumulée en elle, et ce vend brûlant emporte tout ce qui se trouve sur sa route. Le hasard fera que l’on soit là ou là, abrité ou exposé d’un côté ou de l’autre du manche. Je n’ai rien choisi sinon que de vivre une vie tranquille et laborieuse et me voilà sur un échafaud qui n’a pas été dressé pour moi. Je paie pour un autre. Je veux le sauver,, parce que c’est mon père parce que c’est un homme. C’est ainsi que je peux répondre à la question de Primo Levi, « Si c’est un homme ». Oui, quelle que soit sa déchéance, la victime est un homme, et quelle que soit son ignominie, le bourreau est aussi un homme.

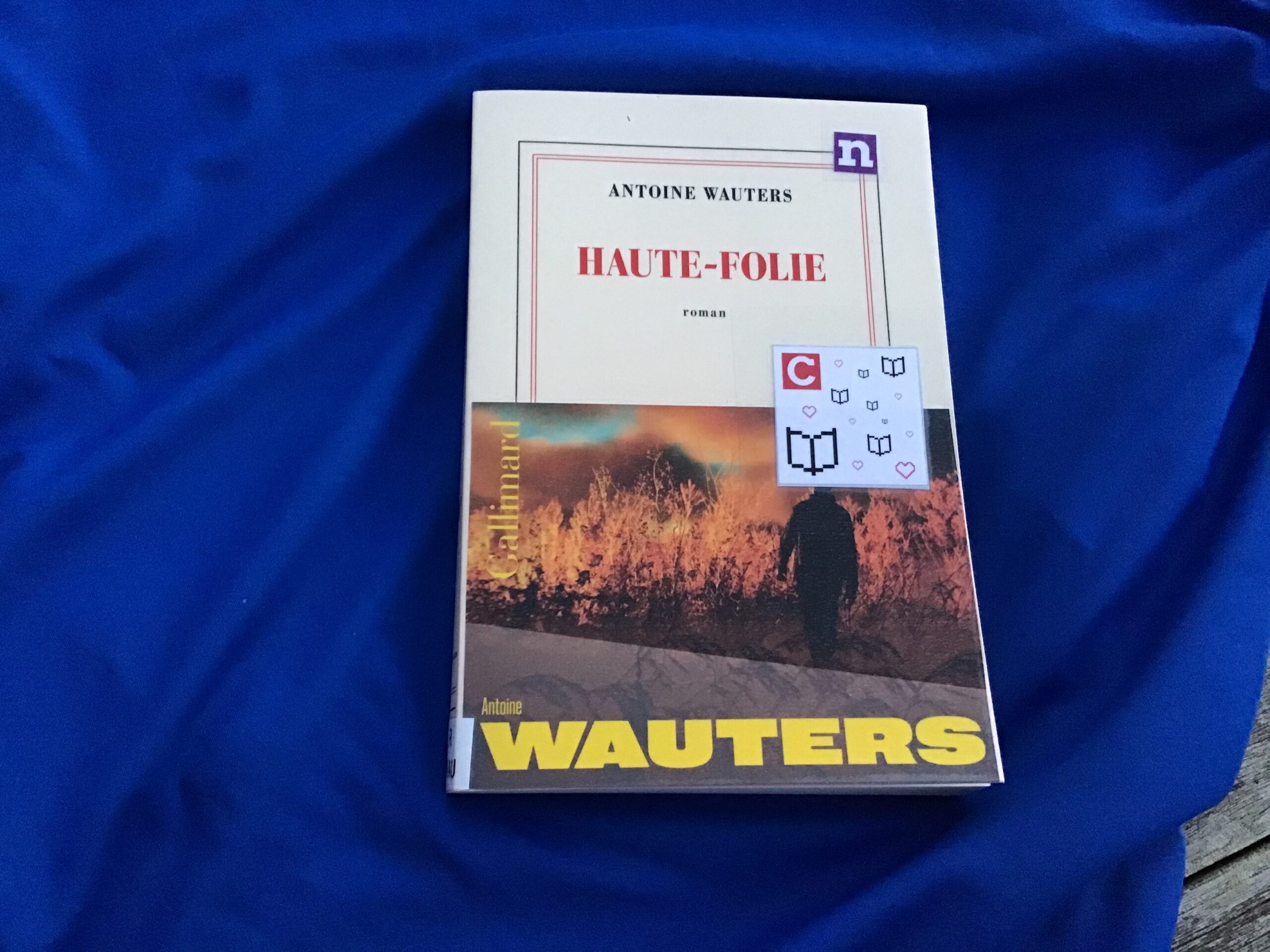

Dans ma liste depuis longtemps, j’ai « Mahmoud ou la montée des eaux », que je n’ai toujours pas lu. Je n’ai donc pas hésité quand j’ai vu ce roman au programme du club de lecture. Je souligne tout de suite la qualité de l’écriture : Antoine Wauters sait créer une atmosphère qui entraîne le lecteur dans une fiction où le réel se mêle à l’imaginaire. Dans un endroit de montagne et proche de la mer, la foudre s’abat sur une ferme et la détruit entièrement. Gaspard et sa femme Blanche la regarde brûler du haut d’une colline, et c’est là que vient au monde leur enfant Joseph. Tout le malheur du monde tombe sur leurs épaules et pourtant, ils sont courageux et se laissent difficilement abattre, Gaspard lutte de toutes ses forces, mais à l’horreur des catastrophes naturelles s’ajoute la cruauté humaine, un voisin profitera de leur malheur pour leur enlever tous leurs biens. Gaspard et Blanche ne survivront pas. Joseph leur fils est élevé par une tante, il aurait pu être heureux, Il a failli l’être mais ce passé lui colle à la peau et finalement, il mènera une vie en marge des hommes.

Dans ma liste depuis longtemps, j’ai « Mahmoud ou la montée des eaux », que je n’ai toujours pas lu. Je n’ai donc pas hésité quand j’ai vu ce roman au programme du club de lecture. Je souligne tout de suite la qualité de l’écriture : Antoine Wauters sait créer une atmosphère qui entraîne le lecteur dans une fiction où le réel se mêle à l’imaginaire. Dans un endroit de montagne et proche de la mer, la foudre s’abat sur une ferme et la détruit entièrement. Gaspard et sa femme Blanche la regarde brûler du haut d’une colline, et c’est là que vient au monde leur enfant Joseph. Tout le malheur du monde tombe sur leurs épaules et pourtant, ils sont courageux et se laissent difficilement abattre, Gaspard lutte de toutes ses forces, mais à l’horreur des catastrophes naturelles s’ajoute la cruauté humaine, un voisin profitera de leur malheur pour leur enlever tous leurs biens. Gaspard et Blanche ne survivront pas. Joseph leur fils est élevé par une tante, il aurait pu être heureux, Il a failli l’être mais ce passé lui colle à la peau et finalement, il mènera une vie en marge des hommes.