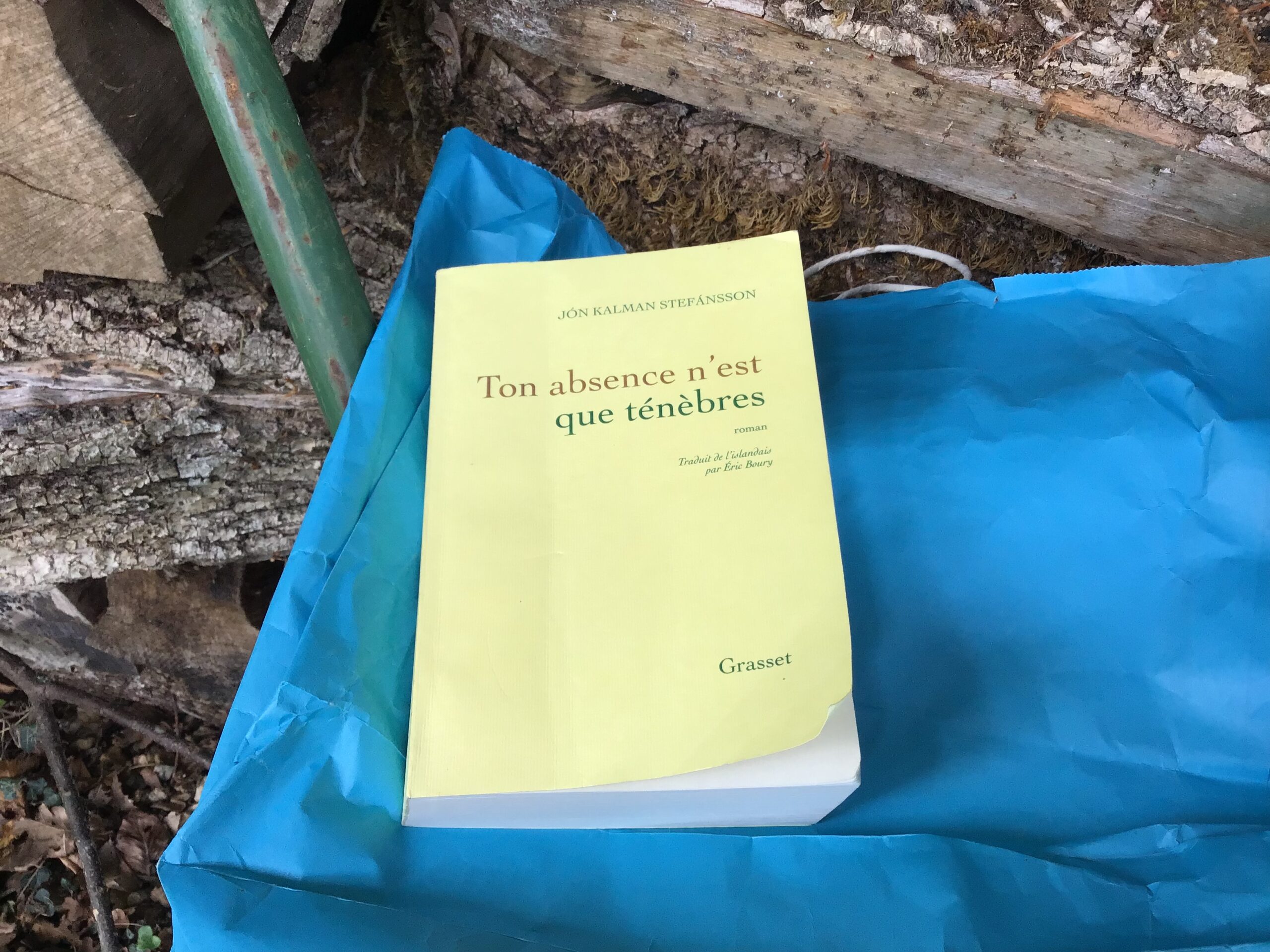

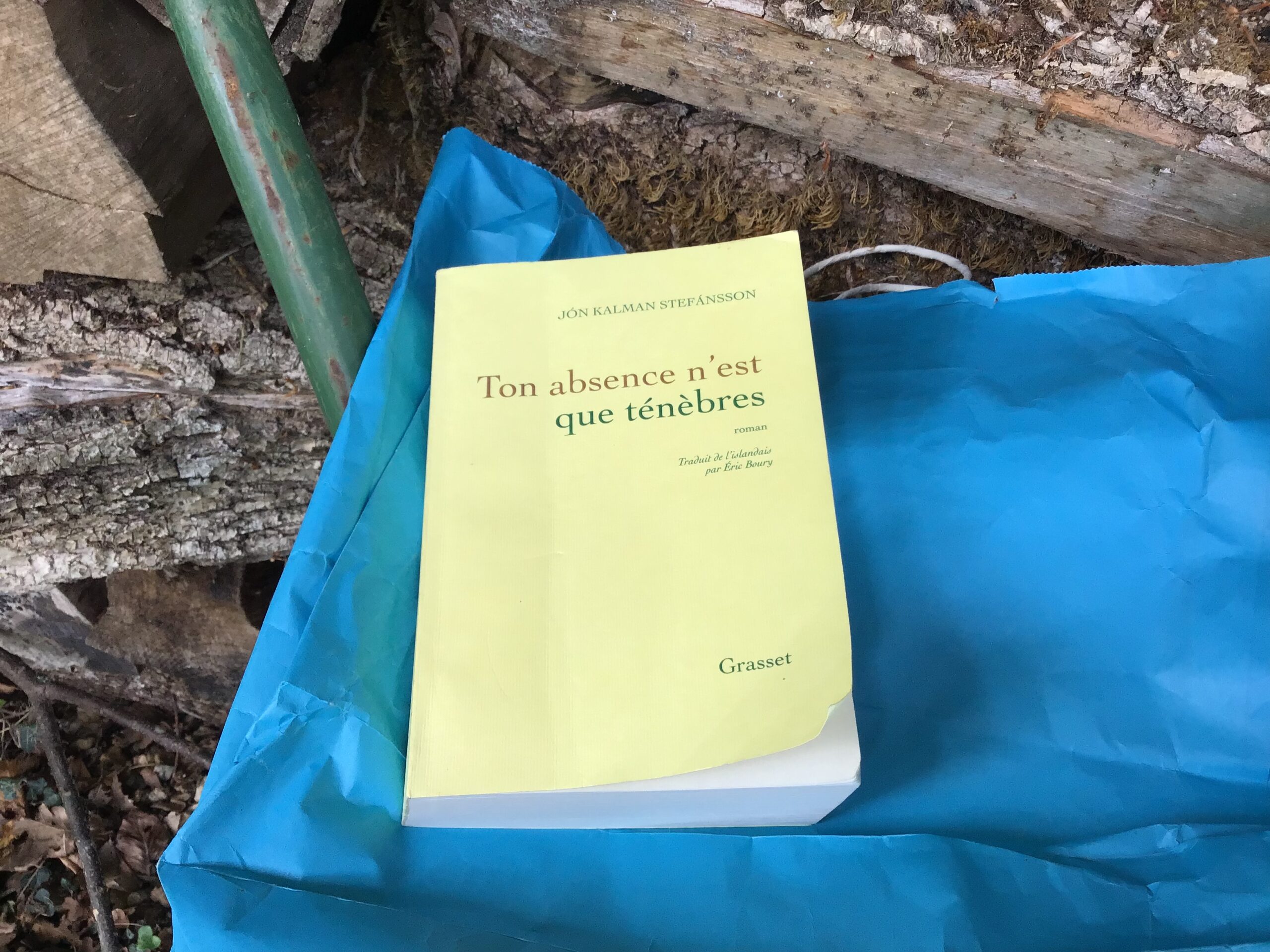

Édition Grasset, 594 pages, janvier 2022.

Traduit de l’islandais par Eric Boury

Ma sœur aime beaucoup les atmosphères des pays du grand nord, et en me prêtant ce livre, elle m’a confié qu’elle avait aimé passer du temps avec tous les habitants des Fjords de l’Ouest en Islande. J’ai partagé ce plaisir même s’il faut vraiment prendre son temps pour aimer et comprendre tous les aspects du roman et se retrouver dans toutes les histoires de chaque personnage. C’est un gros pavé et on peut se perdre dans la construction romanesque, d’ailleurs le narrateur dit lui même qu’il ne sait pas trop où il va. Le Narrateur est un homme qui a perdu la mémoire et qui est le scribe de tous les témoignages des gens qui vont se réunir pour une fête où tout le monde est convié.

Ma sœur aime beaucoup les atmosphères des pays du grand nord, et en me prêtant ce livre, elle m’a confié qu’elle avait aimé passer du temps avec tous les habitants des Fjords de l’Ouest en Islande. J’ai partagé ce plaisir même s’il faut vraiment prendre son temps pour aimer et comprendre tous les aspects du roman et se retrouver dans toutes les histoires de chaque personnage. C’est un gros pavé et on peut se perdre dans la construction romanesque, d’ailleurs le narrateur dit lui même qu’il ne sait pas trop où il va. Le Narrateur est un homme qui a perdu la mémoire et qui est le scribe de tous les témoignages des gens qui vont se réunir pour une fête où tout le monde est convié.

Pour une fois je suis allée voir sur Babelio les avis des lecteurs, et je n’ai pas été surprise de voir que certains (peu nombreux) avaient détesté ce roman, en particulier tous ceux qui s’attendaient à ce que le personnage retrouve la mémoire. J’ai lu, aussi une critique injuste, à mon avis, un lecteur a vu dans ce livre des leçons de vie un peu à la manière de Paolo Coelho, qui a tant plu aux lecteurs il y a une dizaine d’années (ou plus !) , je ne suis pas du tout d’accord : il n’y a aucun message dans ce roman. Et certains avis sont très enthousiaste, un peu comme moi.

On peut se perdre dans le nombre de personnages qui sont évoqués et toutes les histoires d’amour qui sont racontées. Et puis, ce narrateur qui se confie à un pasteur chauffeur de car, qui est-il vraiment ? Comme l’auteur rassemble les vivants et les morts, je me suis souvent demandé où il se situait . L’auteur qui s’appelle Jon comme l’enfant d’un amour adultérin entre le pasteur et une femme mariée Gudridur qui a dû partir au Canada pour résister à cet amour qui aurait détruit son couple, est-il lui aussi le résultat de toutes ses histoires. En tout cas ce qui est certain, c’est qu’il est le passeur entre nous et la civilisation islandaise. Il nous confie aussi ses doutes sur ses efforts de mémoire et en discutant avec « le pasteur » ou le « diable », il en arrive même à changer le sens de son récit et à faire revivre un personnage qu’il avait tué quelques pages auparavant. À la fin du roman de presque 600 pages, j’ai souri quand le Narrateur dit qu’il ne nous a pas encore tout raconté – l’auteur pouvait donc rajouter quelques centaines de pages !-, car il est vrai que nous ne savons pas ce qu’il devient de la mère d’Eirikur, ni si celui-ci fera de la prison pour avoir tiré sur des camions. C’est étrange cette façon que l’auteur a de réfléchir sur la création même de son roman.

La vie dans ce pays est très rude, la subsistance des hommes est due à l’élevage des moutons et pour certains à la pêche. Pendant six mois, le pays est dans l’obscurité, le froid et la pluie ou la neige, pendant l’été les jours sont longs mais il faut sans cesse travailler auprès des brebis et des agneaux. L’alcool permet souvent de supporter cette vie sans lumière , mais on connaît aussi les ravages de l’alcool. La communauté du Fjord ne s’arrête pas aux vivants, chacun porte en lui la lignée des morts qui a rendu sa vie possible

Ce roman est aussi un roman d’amour, des amours très forts et décrits avec un réalisme qui m’a étonnée. De ces amours vont naître des enfants adultérins dont le destin sera compliqué, évidemment. Et puis deux personnages importants Halldor et son fils Eirikur sont des musiciens l’auteur parsème son récit de grands classiques de la chanson surtout américaine et anglaise mais pas que . C’est étonnant aussi de voir des événements hors de leur frontière prendre de l’importance dans cette région reculée : la condamnation de Zola, par exemple. En revanche aucune allusion aux guerres du XX° siècle. Le récit n’est jamais linéaire, on commence avec un personnage, on le laisse puis on revient vers lui, il faut vraiment accepter de se promener au gré de la mémoire défaillante du narrateur . Certaines histoires sont étonnantes, comme celle de Gudrigur qui a écrit un article remarquable sur … le vers de terre ! La première histoire d’amour entre Haraldur et Aldis la jeune fille de la ville (Reykjavik), est superbe et en même temps un peu comme à l’image de toutes les histoires d’amour de ce roman, le coup de foudre du premier regard me laisse toujours un peu septique, mais je ne suis pas Islandaise ! Il y a aussi un récit d’amour homosexuel mais si tragique, le monde rural, quel que soit le pays, bien du mal à accepter ces amours là.

On sent dans tout le roman que tous les personnages ont soif d’apprendre et de lire. Aujourd’hui tous les Islandais doivent pouvoir satisfaire ce besoin.

J’ai aimé me perdre dans tous les méandres de ces histoires, même si je me suis souvent égarée : je ne savais plus avec qui j’étais, et puis je retrouvais les personnages que je connaissais un peu. Un livre à lire si vous avez du temps et de la patience. S’il n’a pas 5 coquillages, c’est que certains aspects ne m’ont pas convaincue : les histoires d’amour au premier regard, et surtout les allées et retour avec des personnages, on peut s’y perdre vraiment.

Extraits

Début.

Titre du chapitre : IL SE TROUVE TOUJOURS UNE CONSOLATION

C’est sans doute un rêve :

Je suis assis au premier dans une église de campagne, il fait froid : une profonde quiétude règne à l’extérieur, à peine troublée par les bêlements des moutons et les cris lointains des sternes, les vitre du bâtiment encadrent le bleu du ciel, la mer, une bande d’herbe verte et une montagne presque nue.

Le récit est ponctué de chansons :

Je roule lentement heureux d’entendre The Train Song de Nick Cave qui a pris le relais de Damien Rice sur l’autoradio. Nickel Cave est né en Australie en 1957, il entame donc la seconde partie de sa vie, parce que toute chose vieillir et que, pour finir, tous ceux qui sont aujourd’hui de ce monde sont condamnés à disparaître. Y compris les enfant. La mort est l’impeccable immobile, pourtant elle ne s’arrête jamais lit-on quelque part. Elle balaie des humains, les arbres, les empires, les présidents, les montagnes et les aveux les plus incandescents. Elle ne s’arrête jamais sauf peut-être l’espace de quelques chansons et de quelques poèmes :

Tell me how long’s thé train bien gone ? (…) And was she there ?

Difficile de faire plus simple comme texte quelques apostrophes répétées à l’infini.

Dites-moi depuis combien de temps le train est-il parti ? Et ce qu’elle était là -est-ce qu’elle était à bord ?

Une autre chanson :

Son tee-shirt est noir est à l’effigie d’Édith Piaf, chanteuse de la douleur, née au pied d’un réverbère au début du siècle dernier, qui vomissait du sang sur scène, pas plus grande qu’une bouteille de vin rouge, mais dotée d’une voix plus vaste que la mort laquelle venait d’ajouter à l’instant le morceau » Non je ne regrette rien » à sa compilation. La chanteuse regardait droit devant elle, l’air habité comme si elle venait d’entonner : » Avec mes souvenirs, j’ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, balayé mes amours, ni le bien, ni le mal, car ma vie, aujourd’hui ça commence -avec toi !

Non ! je ne regrette rien, je ne regrette rien …

Le personnage principal, narrateur.

J’ai l’impression d’avoir oublié tout ce qui se rapporte à ma personne, j’ignore quelle profession j’exerce, je ne sais rien de mes aptitudes, je ne sais pas s’il y a quelqu’un qui m’aime, je ne sais pas si j’ai des enfants – comment oublier tout ça ? Mes souvenirs ont disparu sans laisser de traces, il ne reste que cette douloureuse nostalgie. J’ai l’impression… qu’on avait effacé mon identité et que quelqu’un a comblé le vide ainsi laissé avec le monde, son histoire, ses agacements, sa nostalgie, son désir d’équilibre … une question se pose dans quel but ?

J’aime ce genre de description sans savoir expliquer pourquoi, les chiens d’Eirikur.

Les chiens d’Eirikur apprécient plus que tout d’être assis dans la jeep aux côtés de celui qu’ils aiment et qui a leur confiance, c’est une expérience fascinante de se tenir immobile tandis que le paysage qui jamais ne bouge et qui est la chose la plus statique de toutes, défile sous vos yeux à grande vitesse. C’est là un prodige dont ils ne se lassent pas.

L’amour et le couple.

Mais cela n’expliquait pas pourquoi l’amour qu’il portait à son épouse avec commencé à faiblir en lui.. à faiblir si lentement que, pendant longtemps, il ne s’en était pas rendu compte, qu’il n’en avait rien soupçonné. Et quand enfin, il en avait pris conscience, il avait d’abord cru que c’était de la simple lassitude, peut-être parce que la vie à Copenhague lui manquait tout comme les opportunités qu’offrait la grande ville, peut-être que la monotonie de la campagne lui pesait ou peut-être qu’il vieillissait et se désolait de n’avoir pas encore réussi à accomplir ses rêves de jeunesse.

Dureté de la vie.

Il suffit que le printemps soit tardif et capricieux, que gèle l’herbe neuve et fragile, pour qu’ils soient forcés de nourrir le troupeau de foin y compris pendant l’agnelage et que leur subsistance ne tienne qu’à un fil. Et là, on compte jusqu’au moindre brin de fourrage. Et leur nombre dépend entièrement impitoyablement, du travail acharné qu’on a fourni l’été précédent, sans jamais se perdre dans ses rêveries, quitte à se priver de sommeil et à tout délaisser en dehors de sa tâche elle-même. Il n’y a alors pas de place pour la lecture. Pas de place pour réfléchir à ce qui se trouve loin d’ici. Parce que si le printemps est tardif et capricieux, on a besoin de foin bien plus que de pensées profondes.

L’ailleurs.

Elle savait que Björg serait tellement contente et impatiente qu’elle risquait d’en perdre le sommeil. Mais elle savait aussi que si sa fille acceptait, elle la perdrait. Parce que celui qui quitte une ferme pauvre et isolée a deux pas de la lande pour faire des études, n’y revient jamais sauf en tant qu’invité.

Le message du miroir.

Elle se revoit devant ce miroir avec son père, elle presque nue, et Eirikur tout habillé, souriant le nez fin, les cheveux bruns et épais, le regard bouillonnant et chaleureux, qui l’encourageait à s’admirer, à explorer son corps, parce que le corps humain était une merveille, à la fois simple et complexe, et parce qu’il nous a été donné pour nous rappeler que nous ne sommes pas des dieux. Nous rappeler que nous supportons mal le passage du temps et que nous avons donc le devoir d’en faire bon usage.

La mort d’être cher.

Tu sais jeune homme reprend Elias en balayant le fjord du regard, on ne voit aucune trace de vie sur Terre depuis la Lune, quant à la plupart d’entre nous, nous sommes des phénomènes tellement éphémères par rapport à l’histoire géologique que dans une centaine d’années, plus personne ne se souviendra de nous et que toutes nos traces auront disparu. Malgré ça, l’existences est parfois difficile, extrêmement difficile. Tu sais à quel point il me manque ?

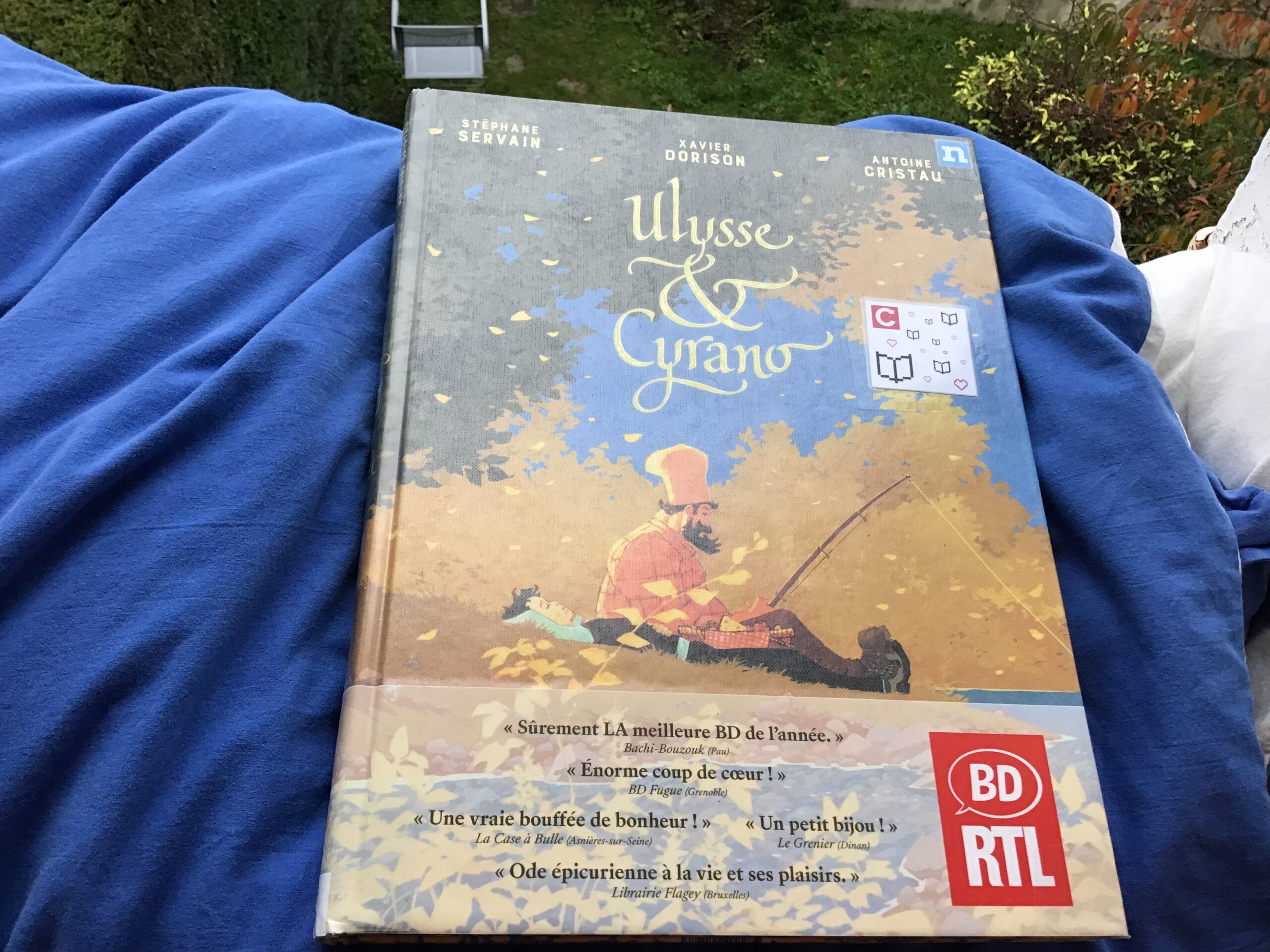

Notre club de lecture propose assez régulièrement des BD , celle-ci a reçu tant de premier prix qu’elle devrait plaire à un large public. Petit inconvénient, elle est très volumineuse et donc très lourde, c’est compliqué de la lire au lit. Ceci dit, j’ai beaucoup aimé la lire. L’histoire n’est pas particulièrement originale et n’échappe pas à quelques poncifs au moins au début : un jeune héritier « des ciments Ducerf » , doit prendre la succession de son père et pour cela doit rentrer à Polytechnique, or malgré ses efforts, il reste un élève moyen et désespère son père. Nous sommes en 1952 et son père est inquiété par la justice pour avoir vendu du ciment aux Nazis pendant la guerre, pour épargner son fils et sa femme, le père les envoie en Bourgogne.

Notre club de lecture propose assez régulièrement des BD , celle-ci a reçu tant de premier prix qu’elle devrait plaire à un large public. Petit inconvénient, elle est très volumineuse et donc très lourde, c’est compliqué de la lire au lit. Ceci dit, j’ai beaucoup aimé la lire. L’histoire n’est pas particulièrement originale et n’échappe pas à quelques poncifs au moins au début : un jeune héritier « des ciments Ducerf » , doit prendre la succession de son père et pour cela doit rentrer à Polytechnique, or malgré ses efforts, il reste un élève moyen et désespère son père. Nous sommes en 1952 et son père est inquiété par la justice pour avoir vendu du ciment aux Nazis pendant la guerre, pour épargner son fils et sa femme, le père les envoie en Bourgogne.