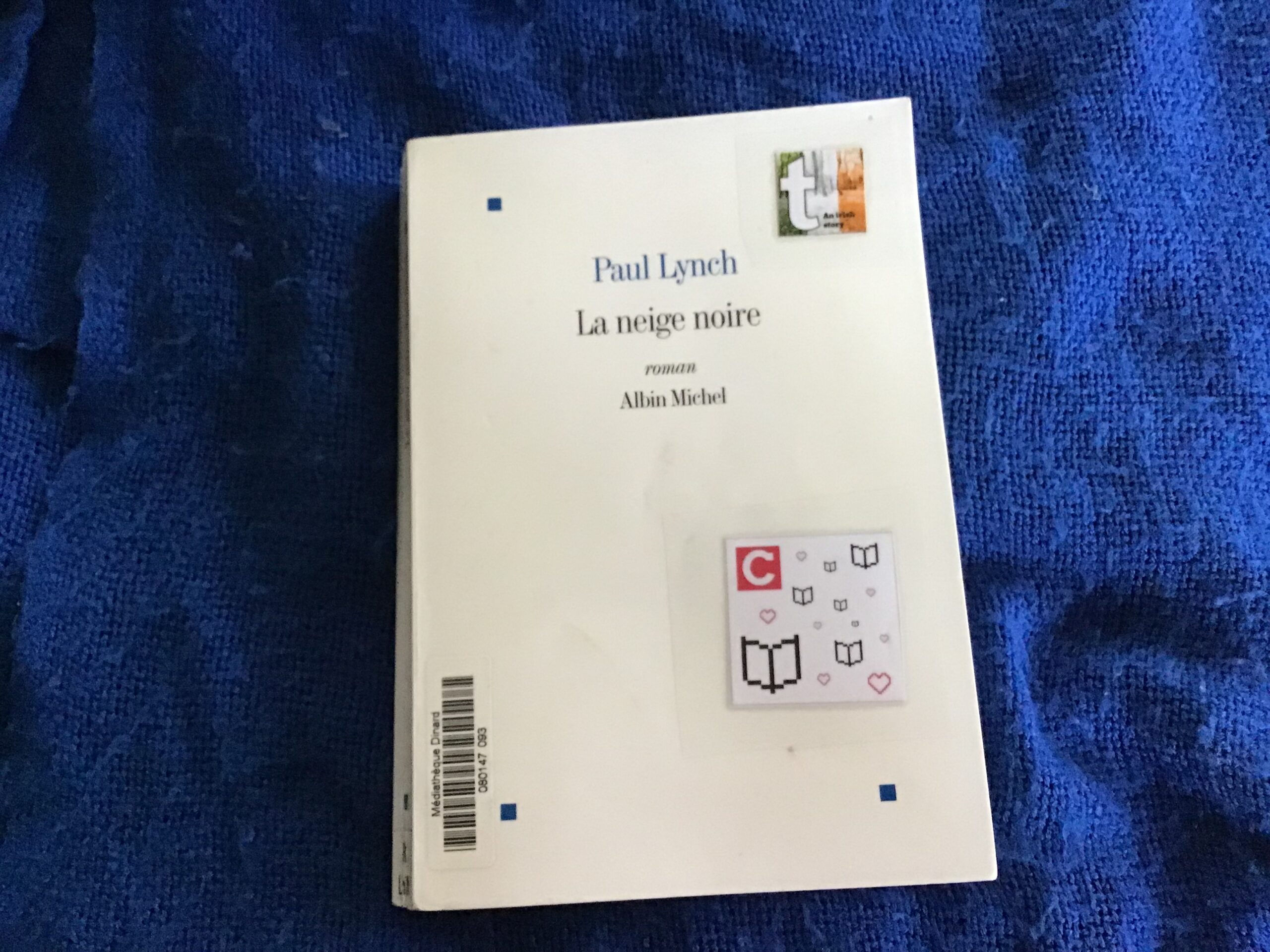

Édition Albin Michel, 301 pages, mai 2015.

Traduit de l’anglais (Irlande) par Marina Boraso

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Voici donc le premier livre de mon club de lecture 2024/2025. le thème de ce mois Irlande. J’espère que les prochains seront moins tristes !

Voici donc le premier livre de mon club de lecture 2024/2025. le thème de ce mois Irlande. J’espère que les prochains seront moins tristes !

Ce roman raconte le retour vers son Irlande natale de Barnabas Kane , aux États-Unis, il a réussi grâce à son courage physique et son intelligence à amasser suffisamment d’argent pour acheter une ferme et un troupeau de vaches. Avec sa femme Eskra, et leur fils Billy, ils sont parvenus à une certaine aisance et pensent être à l’abri des soucis. Le roman se passe en 1944.

Le premier chapitre décrit l’incendie qui ravage leur étable alors que le troupeau de vaches étaient à l’intérieur et leur ouvrier, un paysan du coin, y a laissé la vie en essayant de libérer les animaux. Cette catastrophe va entraîner toutes les autres et, surtout, révèle à quel point l’ensemble du village vivait très mal leur réussite . On retrouve ici la dureté du monde paysan, tous leurs voisins les observaient d’un regard jaloux, car même si Barnabas est d’origine irlandaise pour eux c’est un usurpateur et ils se réjouissent de son malheur.

Et cela va continuer, sa femme aurait voulu repartir avec leur fils, mais hélas pour eux Barnabas s’entête à remonter la pente, alors les malheurs continuent, leur chien est tué , les ruches de sa femme vont être détruites, et elle finira par partir, le laissant seul avec son fils qui se suicidera …

Le romancier utilise les trois voix, Barnabas le lutteur qui ne renonce jamais, et qui se fait repousser par tous ses voisins dès qu’il vient leur demander de l’aide, Eskra cette femme qui a tant aimé son mari et qui est impuissante à le faire renoncer à cette lutte, elle comprend immédiatement que cela les amènera à leur perte, et enfin Bill qui écrit sur un cahier toutes les difficultés qu’il rencontre auprès des enfants du village qui le rejettent violemment, malheureusement pour lui, il se liera avec Le Cogneur un jeune un peu retardé et qui sera à l’origine des malheurs de la famille. Et si Bill ne dit pas tout ce qu’il sait c’est qu’il a eu une conduite peu honorable avec une toute jeune fille du village.

Trop c’est trop, même si le style de cet auteur est parfait et décrit très bien l’atmosphère anxiogène de ce village, l’accumulation de tous les malheurs de cette famille m’a lassée. Je vois qu’Athalie est sur la même longueur que moi, et Katell souligne aussi la noirceur de ce roman que je ne vous le conseille pas surtout si vous n’avez pas le moral ou que vous supportez mal le climat ou les malheurs du monde !

Extraits

Début.

Lorsque Matthew Peoples remarque quelque chose, le soir approche déjà. Sa silhouette massive campée au milieu du champ, un simple tricot de corps gris sale sur le dos, une torsion du bras pour se gratter le creux de l’épaule.

L’incendie.

Abolies les odeurs de l’étable, aussi bien que si elles n’avaient jamais existé. Tour le registre de ses senteurs – herbe, fumier, fourrage- entremêlées pour composer un arôme unique. Les notes plus lourdes du foin. Les relents humides d’une vieille bâtisse. Ne restent plus que l’âcre puanteur des choses consumées et l’air saturé de fumée, qui a l’inconstance d’un rêve. Mais rien n’est plus terrible pour ces deux hommes que le tumulte affolé du bétail. Les vaches prisonnières de leurs stalles, rivalisant de cris pour réclamer leur délivrance.

Les voisins .

Dans le coin personne ne viendra t’aider. Ils ne l’ont jamais fait à moins d’être payés.Et tu crois que tu me suis fait des illusions, Eskra ? Que je les voyais déjà former un long cortège solidaire avec leurs charrettes, me fournir main-d’œuvre et matériaux et travailler à ma place ? Nous offrir des bêtes pour démarrer notre affaire ? Comme dans les films ? les gens d’ici sont habités par la crainte de Dieu, mais ils n’ont de chrétiens que le nom. Ils ne considèrent que leurs intérêts personnels.