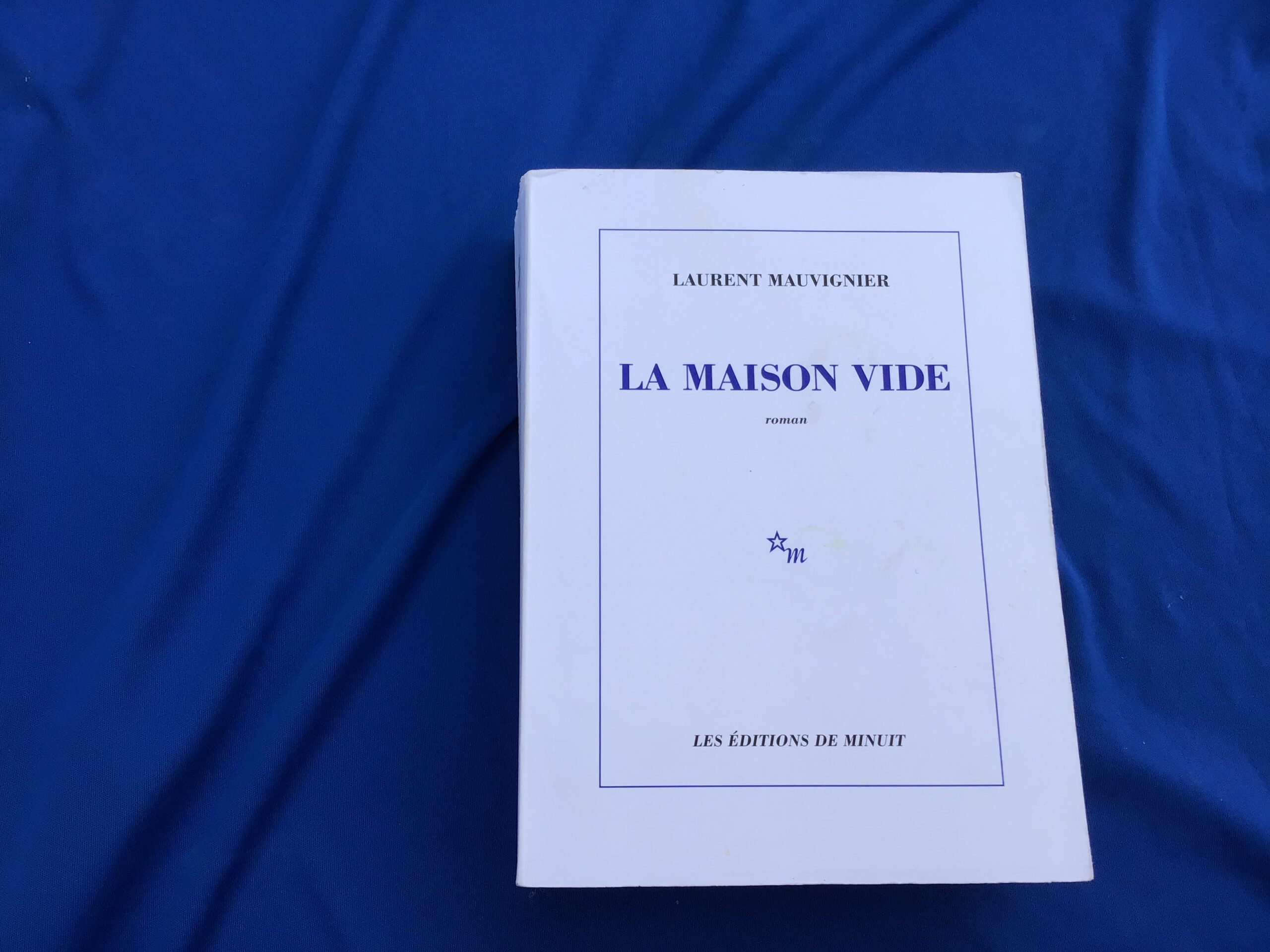

Éditions de Minuit, 744 pages, septembre 2025

Ce roman (cadeau de ma sœur, un grand merci) a reçu de multiples récompenses, dont le prix Goncourt 2025. Vous en avez donc, tous et toutes entendu parler, Keisha a déjà écrit un billet et bien d’autres sont à venir, j’en suis certaine, voici celui d’Athalie puis celui de Sandrine. J’avais déjà croisé cet auteur avec un livre que j’avais trouvé remarquablement bien écrit mais dont la fin m’avait découragée tant elle était violente : Histoire de la nuit.

Ce roman (cadeau de ma sœur, un grand merci) a reçu de multiples récompenses, dont le prix Goncourt 2025. Vous en avez donc, tous et toutes entendu parler, Keisha a déjà écrit un billet et bien d’autres sont à venir, j’en suis certaine, voici celui d’Athalie puis celui de Sandrine. J’avais déjà croisé cet auteur avec un livre que j’avais trouvé remarquablement bien écrit mais dont la fin m’avait découragée tant elle était violente : Histoire de la nuit.

Surtout, que l’idée de lire un énième roman familial ne vous fasse pas peur, si certes, sa famille est bien le point d’origine de son écriture, Laurent Mauvignier va tellement au delà du genre. La maison vide, héritage familial mais dans laquelle la fratrie actuelle n’a aucun souvenir, sert de fil narratif au roman . Deux drames connus ont bouleversé cette famille : La grand-mère Marguerite effacée de toutes les mémoires et qui a été tondue à la libération, et le suicide du père du narrateur. La seule femmes dont on célèbre la mémoire est Marie-Ernestine à qui le superbe piano de la maison vide était destiné. Du côté des hommes, il y a d’abord Firmin l’arrière-arrière grand père qui a conforté la richesse de la famille Proust, autour du hameau ajoutant au domaine familial, fermes, maisons à louer, bois et une scierie, puis Jules « héros » de la guerre 14/18 , héros entre guillemets car il semblerait que son exploit soit surtout une légende, en tout cas, c’est lui qui aurait dû remplacer Florentin Cabanel, le professeur de piano, dans le cœur de Marie-Ernestine, il n’est que le père de Marguerite, et enfin, Arsène, le mari de Marguerite qui lui fera deux enfants avant d’être prisonnier en Allemagne, une fille et le père de l’auteur.

Tout le drame se joue là : Marie-Ernestine aurait voulu connaître une vie différente où la musique aurait joué un rôle important, mais elle a dû se contenter de Jules qui meurt très vite, lui laissant une petite Marguerite, elle n’arrive pas à aimer la fille de Jules ni même à s’intéresser à cette enfant. Elle s’enferme pour passer des heures sur son piano en interdisant à sa fille de venir l’écouter. Cela va être pour l’auteur l’occasion d’écrire une scène d’une rare violence où tout se mêle : l’humiliation, la force d’un soldat nazi, et la déchéance de la fille qui annonce, ainsi, son sort à la libération.

Mais que serait cette histoire sans le projet de l’auteur ? Créer pour lui, sans doute, mais surtout pour nous, des personnages qui finissent par exister à force de nuances dans l’analyse psychologique de chacun d’entre eux. Il est vrai que l’on ne saura pas si la scène est réelle, la scène pendant laquelle le marbre de la fameuse commode dans laquelle il se désespère au début de ne pas trouver la croix de la légion d’honneur de son arrière- grand-père, aurait été brisée, mais peu importe, cette scène et les personnages sont présents dans notre imaginaire, comme les passages plus célèbres de la littérature : la colère de Grandet contre Eugénie qui a donné ses louis d’or à son cousin, le suicide de Madame Bovary, et tant de scènes que l’on pourrait piocher dans « la recherche du temps perdu » .

Pour le style, vous l’avez certainement entendu plus d’une fois, ces longues phrases font penser à celles de Proust. Je pense que dès qu’un auteur n’écrit pas dans un style lapidaire du 20° et 21° siècle on pense à Proust, pour moi il a surtout un style très personnel qui lui appartient. Et cela, il le met au service de son expression littéraire.

Je viens d’une famille où les femmes ont toujours pris leur destin en main et cela depuis au moins quatre générations, je trouve que j’ai beaucoup de chance. Je pensais cela en lisant ce roman qui a été un réel choc et une fois refermé, je n’ai eu qu’une envie le relire pour retourner dans les méandres de ces vies gâchées par le poids des convenances sociales et le poids des deux guerres tellement bien racontées. Quand la grande Histoire traverse des familles dont l’équilibre était plutôt dans l’apparence que dans de réelles valeurs, tout peut voler en éclats. J’espère que vous n’aurez peur ni de la catégorie « roman familial », ni des longues phrases, ni des 744 pages, et que comme moi vous lirez avec passion ce roman totalement atypique : de la très grande littérature.

Extraits

Début

Fouillé – j’ai fouillé partout où j’étais pour ainsi dire, sûr de la retrouver les yeux fermés ; j’ai fouillé partout où j’étais certain qu’elle se cachait, puis dans les endroits où j’étais convaincu que je ne la trouverai pas mais où je me suis raconté qu’elle aurait pu échouer par je ne sais quel coup de hasard, me doutant bien qu’il était impossible qu’elle y soit, sans que personne l’y ait mise – et depuis quand aurait-elle atterri là ?.

La femme effacée.

D’elle, il n’y avait rien parmi les écrins, les dentelles, les bijoux. Rien -absolument. Et c’est de ce rien que paradoxalement sa présence a fini par s’imposer avec une force presque plus aveuglante que celle, pourtant puissante, mais auréolée de la douceur des vieilleries de brocantes, surlignée par ses objets de mon arrière-grand-mère, Marie Ernestine. Ses babioles à elle, Marie Ernestine, dominent tout dans le tiroir de la commode et laissent comme dans une alcôve qui lui était réservée depuis toujours, un peu de place à ce petit-fils que sans nul doute elle la beaucoup aimé et beaucoup plaint, mon père.

La femme de Firmin.

Sa femme, l’ombre, préposée aux confitures ou aux chaussettes à repriser, baissait les yeux, et acquiesçait à la parole d’évangile de son époux, mais elle savait tirer profit de l’obscurité dans laquelle chacun avait l’habitude de la tenir. Enfermés pour mieux construire, silencieuse et industrieuse, en véritable fourmi obstinée, son espace de liberté – un réduit, comme on dit des pièces minuscules même sans fenêtres ni perspectives-, mais un espace réel, concentré sur sa nécessité, espace dans lequel elle savait rire sous cape des prétentions de son mari, sachant l’infléchir sur certaines de ces décisions avec une telle abnégation que c’est à elle que revenait le mot final dont, son mari, en bon ventriloque se croyait l’auteur.

Marie Ernestine trahie par sa tante.

Elle essaie de saisir ce qui vient de se dire avec la grand’tante, essaie de concentrer en deux ou trois moments significatifs l’intégralité de ce qu’elle vient de vivre, mais toujours, elle finit par conclure que la vieille dame n’est une hypocrite qui n’a jamais cru en elle, comme elle ne le prétendait que par vanité et pour s’attirer les bonnes grâces de monsieur Cabanel, lui dont maintenant elle n’avait même pas semblé se souvenir. Quand Marie-Ernestine lui avait rappelé qu’elle et lui avait soutenu ensemble son talent, ses dons, Caroline n’avait répondu qu’avec un geste d’agacement et d’incrédulité, comme si elle n’avait pas aimé qu’on lui rappelle un désagrément -un simple, inconfort plutôt- et avait évacué la question d’un simple.

Un autre biscuit ?

sans y prêter plus d’attention, comme si le professeur de piano n’avait été qu’une illusion dont la vieille dame était revenue et dont elle avait fait le deuil.

La trahison du professeur de piano.

Il l’accompagne jusqu’au coupé et dit que peut-être tout est mieux comme ça, parce que, vous savez, c’est tellement dur la musique, le piano, tellement dur, tout ça, ça rend tellement seul de se pencher tous les jours sur ses touches, vous avez la vie devant vous et la vie c’est le plus important, l’art, vous savez, tout le monde en rêve mais personne ne veut payer le prix pour cet enfer ; votre père vous a peut-être sauvée d’un choix, dont vous ne mesurez peut-être jamais combien il vous aurait coûté peut être que vous devriez le remercier – et Marie Ernestine dit

OUI, sans doute oui

et soudai. elle le regarde et

Je suis heureuse de voir que votre épouse va mieux, c’est bien.

(Et la fin du chapitre)

Alors qu’on entend le coupé qui démarre, le cheval qui s’éloigne, elle ne voit pas, elle ne le sait pas et ne le saura jamais, mais Florentin Cabanel se retrouve seul avec lui-même et c’est lui, sans doute, qui mesure davantage le choix qu’il vient de faire et qui comprend aussi combien ce choix, probablement, il le regrettera toute sa vie.

Le poids des secrets .

Il faut peut-être préciser : cette histoire là, c’est l’ombre pâle de l’atavisme qu’on m’a dressé comme portrait de famille depuis l’enfance, et surtout depuis le suicide de mon père. Ce qui m’occupe l’esprit, ici, c’est comment ces histoires qui ont été obstinément tues ont pu traverser l’opacité du silence qu’on a voulu dresser entre elles et moi, pour arriver à se déposer dans ces lignes qui me donnent l’impression de les avoir menées à bon port et de pouvoir m’en libérer.

.

Car des secrets se répandent en nous comme s’ils avaient été énoncés depuis toujours par ceux-là mêmes qui précisément font d’eux des secrets. Ce n’est pas que ces derniers se trahissent et disent sans s’en rendre compte ce qu’ils veulent taire, non, c’est qu’ils ne sont pas seuls : ils ont des amis, des voisins, de la famille, des gens comme des ombres qu’ils ont chargés du devoir de dire, l’air de rien, ce qu’eux font profession de taire. Et c’est ainsi qu’un siècle plus tard, les rumeurs virevoltent encore dans les plis des rideaux, derrière les fenêtres des voisins, qui accumulent vos secrets de famille et savent les colporter aux générations à qui l’on voulait les taire, comme le pollen se transporte dans l’air, essaimant au plus loin de son lieu d’origine.

Destin d’une femme sans homme.

Ce que veut dire, une vie sans homme, c’est dans le regard fiévreux des hommes qu’une femme seule l’apprend. Une femme seule ne sera jamais qu’une proie sur laquelle chaque homme aura le droit de se jeter quand bon lui semble ; les filles seules ne deviennent jamais des femmes, non, ce sont des « filles », elles finissent tôt ou tard dans le lit d’hommes, qui n’auront pas un regard pour elle une fois qu’ils auront obtenu, le pire de ce qu’une femme peut se résoudre à donner, car ces hommes sont des vauriens qui quittent leur foyer le temps d’une heure ou deux à la tombée de la nuit, pour s’encanailler chez ces filles perdues, qui sont la honte parmi la honte des femmes ; ces hommes mariés et pères de famille s’en retournent, leur bestialité assouvie, chez eux, l’air sournois, puant l’eau de Cologne et les droits froissés, le liqueur de porto, de genièvre, et ils ne se retournent pas pour consoler la fille seule qu’ils laissent derrière eux, trop contents d’avoir posé sur un bout de table, trois misérables sous pour mieux revenir un de ces soirs, entre chien et loup, quand ils savent que les vieilles ne seront plus derrière leurs rideaux pour observer leur petit manège.

Passage que j’ai apprécié nous sommes le 17 avril 1913.

C’est le portrait de son père,

disent-elles toutes les deux, le répétant deux ou trois fois, comme si c’était la plus belle nouvelle du monde. Marie Ernestine scrute la peau rougeâtre et les yeux gonflés de l’enfant ; elle pense à la souffrance de l’accouchement, à Jules et à sa joie, elle pense qu’en effet, le bébé lui ressemble à lui ; elle regarde l’enfant avec une dureté qui la surprend elle-même – maintenant la guerre peut commencer.

Différence entre les hommes et les femmes.

Bien sûr, on avait aussi beaucoup blâmé, monsieur Claude, mais davantage pour sa faiblesse, d’avoir cédé à la perversion de Paulette que pour sa responsabilité dans l’affaire, parce que comme tous les hommes, il avait été facile de le détourner du droit chemin, il était une victime des deux « petites salopes », car bien que mieux née que Paulette, Marguerite était une pimbêche depuis tellement longtemps qu’on avait pu enfin trouver une prise pour démontrer combien elle était mauvaise – ça se voyait, je ne disais rien mais, à son âge, cette suffisance qu’elle a toujours eue, ma fille me le disait, à l’école, elle n’avait pas d’amies, et prenait tout le monde de haut – quelle honte pour une famille si bien.

Bien sûr, personne n’avait pensé à se souvenir que Marguerite était à peine sortie de l’enfance quand ça avait commencé ; personne ne s’était soucié de son âge, de ce que monsieur Claude avait été son patron et qu’il avait été celui de Paulette, qu’il avait eu du pouvoir sur elle deux, non, personne n’a songé à y redire. C’était elle, venue de sa famille de vauriens, puis c’était Marguerite, la pimbêche en train de mal tourner – monsieur Claude est un homme et les hommes sont des enfants n’importe quelle catin les retourne et cette pauvre madame Claude qui travaille tout le jour dans sa boutique n’a rien vu, pensez-vous, on fait confiance.et voilà qu’on héberge le loup et quand il est trop tard, le troupeau a été décimé, et le loup s’est enfui depuis longtemps.

Page 618, je lis cela et je me dis, Bravo monsieur l’écrivain.

C’est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale, que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure, à partir de faits vérifiés, de gens ayant existé, mais dans les histoires sont tellement lacunaires et impossibles à reconstituer qu’il faut leur créer un monde, dans lequel, même fictif, ils auront chacun eu une existence. C’est cette réalité qui se dessine qui deviendra la seule, même si elle est fausse, car la réalité vécue s’est dissoute et n’a aucune raison de nous revenir ; le récit que j’en fais est comme une ombre déformée trahissant la présence d’une histoire dont je capte seulement l’écho, la vibration dans l’image tremblante d’une fiction et d’un roman possible.

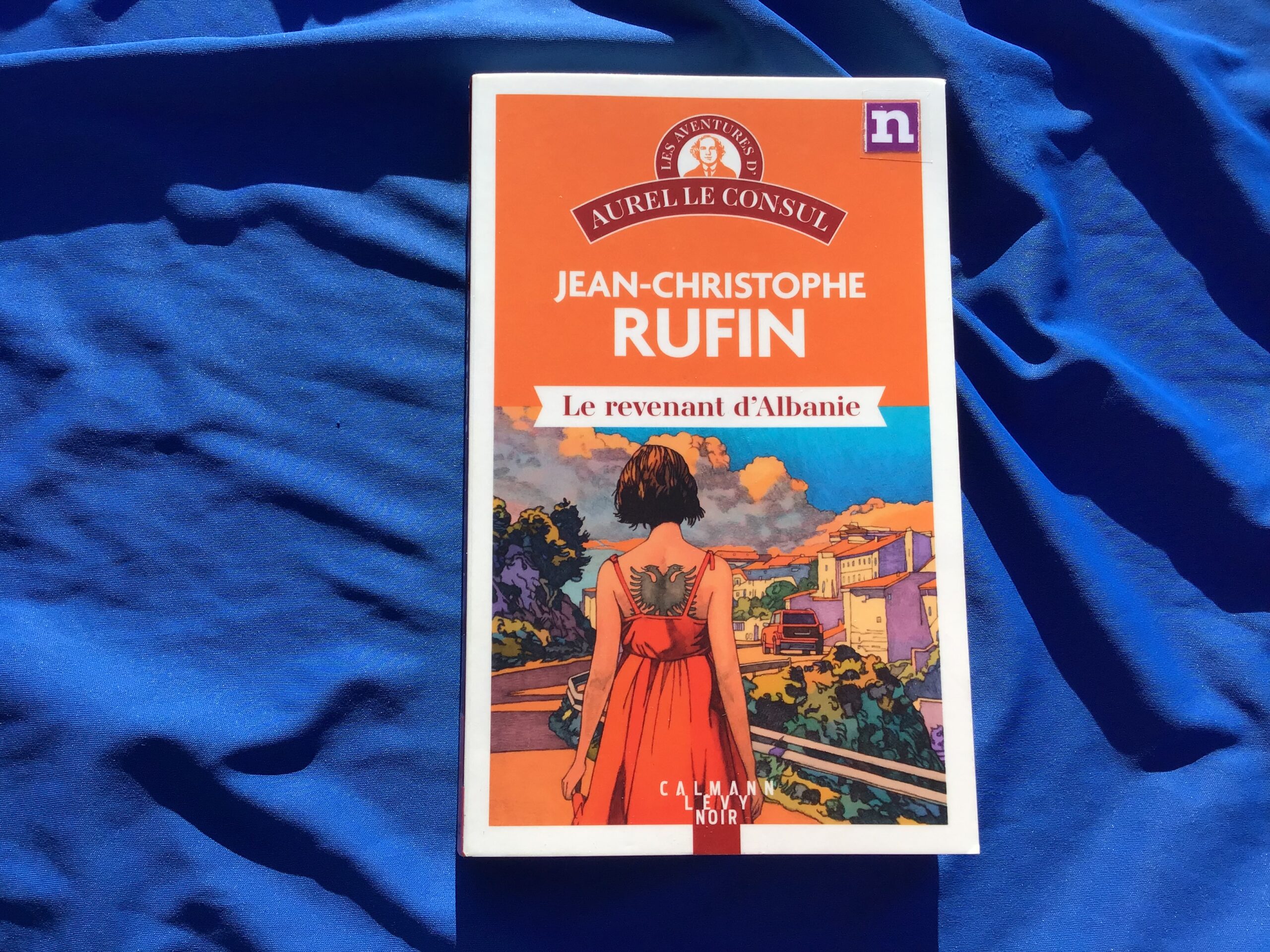

Je venais de lire « Nous sommes fait d’orage » de Marie Charrel qui se situe en Albanie , alors j’ai décidé un grand saut dans une zone peu connue pour moi, le roman policier, avec un auteur qui situe toujours ses romans au cœur d’un problème historique dans des pays étrangers. Ici, nous sommes donc, en Albanie et nous sommes confrontés à des évènements que j’avais bien oubliés : en 1997 la bulle financière fondée sur des pyramides dites de Ponzi , tous (ou presque) les Albanais furent ruinés. Ils se révoltèrent alors de façon violente et ces évènements appelés « la guerre albanaise de 1997 » eurent des conséquences qui sont encore visibles aujourd’hui. Les Albanais se sont exilés en grand nombre, d’autres sont entrés dans différentes mafias qui aujourd’hui encore sont réputées comme hyper violentes. Quand on parle de l’Albanie, il faut aussi avoir en tête le code de l’honneur traditionnel le « Kanun » .

Je venais de lire « Nous sommes fait d’orage » de Marie Charrel qui se situe en Albanie , alors j’ai décidé un grand saut dans une zone peu connue pour moi, le roman policier, avec un auteur qui situe toujours ses romans au cœur d’un problème historique dans des pays étrangers. Ici, nous sommes donc, en Albanie et nous sommes confrontés à des évènements que j’avais bien oubliés : en 1997 la bulle financière fondée sur des pyramides dites de Ponzi , tous (ou presque) les Albanais furent ruinés. Ils se révoltèrent alors de façon violente et ces évènements appelés « la guerre albanaise de 1997 » eurent des conséquences qui sont encore visibles aujourd’hui. Les Albanais se sont exilés en grand nombre, d’autres sont entrés dans différentes mafias qui aujourd’hui encore sont réputées comme hyper violentes. Quand on parle de l’Albanie, il faut aussi avoir en tête le code de l’honneur traditionnel le « Kanun » .