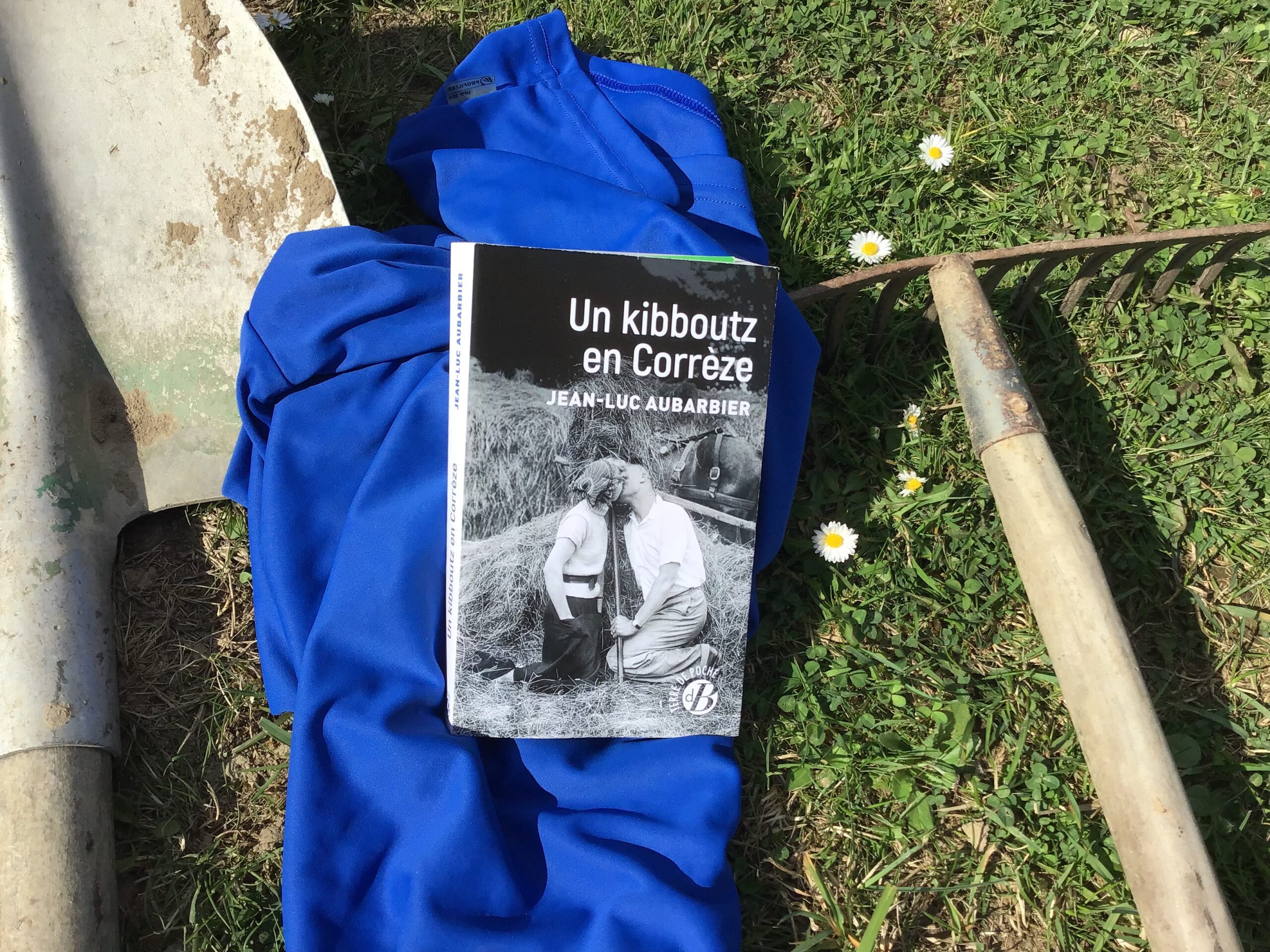

Éditions Terre de Poche (dB), 457 pages, août 2024

Même si j’ai beaucoup lu sur ce sujet voici un fait que je ne connaissais absolument pas, et ma sœur qui a encore beaucoup plus lu que moi sur ce sujet ne le connaissait pas non plus . Et vous ?

Même si j’ai beaucoup lu sur ce sujet voici un fait que je ne connaissais absolument pas, et ma sœur qui a encore beaucoup plus lu que moi sur ce sujet ne le connaissait pas non plus . Et vous ?

(Et finalement j’ai attribué 4 coquillages grâce à vos commentaires.)

Savez-vous qu’en Corrèze, en 1933, dans un petit village qui s’appelle Nazareth (cela ne s’invente pas !) le banquier Robert de Rothschild et son ami conseiller d’état Jacques Helbronner décident de créer un kibboutz pour former à l’agriculture des jeunes Juifs en danger dans toute l’Europe afin qu’ils puissent partir en Palestine en ayant des rudiments en agriculture. La première partie du roman raconte la création du Kibboutz qui n’existera que deux ans, car un préfet complètement convaincu par l’idéologie Nazie , collabo avant l’heure, Albert Malaterre, réussira à le faire fermer.

L’idéal des jeunes qui vivent cette expérience d’une mise en commun de leurs revenus, et de leur force de travail pour faire vivre une exploitation agricole, est très intéressante. À partir de ce fait historique, l’auteur mélange de façon réussie, l’aspect historique et le romans. Il crée des personnages romanesques tout à fait crédibles, et, évidemment le parcours de ces jeunes juifs est prenant et tellement tragique. Leur difficulté pour se faire accepter par les villageois est bien décrite. Deux personnages historiques m’ont particulièrement intéressée : Le préfet Malaterre qui s’acharne à faire fermer ce « ramassis de juifs » en les accusant de terrorisme, en s’appuyant sur les villageois les plus arriérés, et Jacques Helbronner président du consistoire Juif, qui connaissait personnellement Pétain et qui jusqu’à son arrestation avec sa femme en 1943 restera fidèle à celui avec qui il avait combattu pendant la guerre 14/18. Le préfet utilise tous les arguments les plus tordus pour faire fermer ce centre : comme beaucoup de ces juifs sont allemands, il les accuse de vouloir espionner la France au service d’Hitler … comme cela ne marche pas, il cherche à repousser ceux qui ne viennent pas de pays qui n’ont pas encore pris des lois antijuives, par exemple les Polonais. Il réussira à faire fermer le centre en 1935, dans la postface Jean-luc Aubarbier dit qu’il s’est inspiré de Roger Dutruch préfet de Mende et Victor Denoix chef de la milice dont le fils Victor fut un grand résistant. Dans le roman Albert Malaterre a un fils Frédéric qui est gaulliste et résistant et amoureux d’une jeune juive du Kibboutz.

Jacques Hebronner apparaît sous son véritable nom, il s’est cru à l’abri de tout car il connaissait personnellement Pétain et il a fait tout ce qu’il a pu pour protéger les juifs français acceptant de renvoyer en Allemagne à une mort certaine tous les juifs allemands, puis les juifs étrangers. Il accepte toutes les humiliations, on lui enlève son titre de Conseiller d’État, ses décorations ses moyens de vivre, mais l’auteur pense que ce n’est qu’à l’entrée de la chambre à gaz qu’il comprendra que son amitié avec Pétain ne lui aura servi à rien et qu’il comprendra le mot de Billy Wilder, lui qui a toujours cru dans les valeur de la République française !

Les Juifs pessimistes ont fini à Hollywood, et les optimistes à Auschwitz

La deuxième partie du roman, romance la résistance dans cette région en mélangeant encore une fois des personnages réels, comme Edmond Michelet et des personnages romancés, on retrouve tout ce qu’on connaît quand on a un peu lu sur cette période, en particulier les terribles représailles de l’armée allemandes, Oradour sur Glane par exemple mais aussi ce qu’il s’est passé le 9 juin 1944 : la deuxième division SS das Reich et le massacre de Tulle, en Corrèze, 99 hommes sont pendus aux balcons de la ville quand 149 autres sont déportés au camp de Dachau. Seuls 48 reviendront vivants. Je n’y ai pas appris pas appris grand chose mais c’est évidemment très intéressant avec plus loin les juifs du Kibboutz qui eux sont confrontés à l’hostilité des musulmans de Palestine. J’ai appris un détail de l’histoire Eichmann non seulement a rencontré Hadj Alin el Hussain, qui sera un allier d’Hitler au Moyen Orient mais aussi l’ayatollah Khomeiny … Mais il est vrai que j’ai beaucoup lu plus rapidement cette partie parce que, sans doute, je la connais trop bien.

Un bon roman, à lire pour tous ceux qui ne connaissent pas bien cette période, et puis se dire que c’est de là, qu’en partie, est né l’état d’Israël qui aujourd’hui conduit une guerre qui me bouleverse, qui tue tant d’enfants et affame une population entière.

Extraits

Début

Les quatre garçons descendaient lentement le chemin en pente raide. Ils trébuchaient sur les cailloux et les chaussures de ville qu’ils avaient aux pieds n’arrangeaient pas les choses. Le soleil dardait ses derniers rayons avant la trêve hivernale, la sueur coulait sur le visage. Il va faire froid en Corrèze à cette saison leur avait-on dit. Le manteau qu’ils avaient posé sur leurs bras gauches les embarrassait inutilement et leur costume bien coupé se révélait inadapté pour ce genre d’exercice. Leur main droite tenait solidement la poignée d’une lourde valise. L’un d’eux s’était également encombré d’un sac à dos. En descendant du train à la gare de Noailles, ils avaient voulu couper à travers champs pour gagner du temps mais ils s’étaient perdus en route.

Idéal d’Israël (où en est on aujourd’hui ?).

C’est un pays impitoyable, mais c’est le nôtre…Celui que nous allons bâtir, car s’il existe déjà dans nos cœurs il n’a pas de frontières. Nous aspirons à donner concrètement une terre aux Juifs apatrides, une terre qui se cultive, car ils en ont été privés par les lois iniques des pays qui les ont accueillis. Il ne s’agit pas d’y créer une caste de propriétaires, comme l’ont fait les premiers migrants en exploitant la main-d’œuvre locale, mais d’y ériger des coopératives qui vivront en autarcie et voteront leurs propres règles. Un kibboutz, c’est une utopie en marche, un champ d’expérience, un laboratoire idéologique et social, une révolution spirituelle sans massacres ni guillotine. Ceux qui ont une vision bucolique de la campagne seront vite déçus. Ici, on travaille la terre avec un acharnement. Nul salaire ne vous sera versé, car ici, tout est à tous. J’attends de vous l’obéissance la plus totale aux lois et règlements que, librement, nous nous sommes donnés et qui sont pour nous plus impérieux que la Bible. N’oubliez pas non plus que vous êtes en France, le pays qui nous a reçu le berceau de la laïcité inspire notre modèle en écartant le religieux du politique.

La haine des Juifs.

En fait le judaïsme fait de l’humilité la première des vertus, et en tire la tolérance nécessaire. Je saurais réciter la Torah par cœur, mais je dois avouer que je ne sais rien. Une telle idée est insupportable pour tous ceux qui ne veulent croire qu’en une seule religion, une philosophie, une doctrine politique Nasis, communistes, fondamentalistes religieux, tous nous haïssent pour cela.– Mais pourquoi la haine ressurgit-elle aujourd’hui avec tant d’acuité ? insista Sarah– C’est à cause de la science, ou plutôt du mauvais usage que l’on en fait. Le monde moderne, qui rejette les religions, coupables, il est vrai, de beaucoup de crimes lui demande de remplacer Dieu. Les gens veulent des certitudes, ce qui est incompatible avec la vérité. La rationalité a ses limites, elle ne peut couvrir tout le chant des possibles. D’où la foi nécessaire. M ais nous les juifs nous posons une multitude de questions et donnons bien peu de réponses.– » j’ai la réponse j’ai la réponse mais quelle est la question ? » disait le rabbin.La vieille blague lancée par Magda fit éclater de rire l’assistance et suffit à détendre l’atmosphère bien plombée par la gravité des propos

Propos prophétiques.

Mais quand nous aurons retrouvé un pays, en Palestine, nous aurons nos lois, nos terres, quand nous serons majoritaires quelque part, quand nous serons devenus un peuple comme les autres, nous devrons nous souvenir de notre histoire, sinon nous risquerons de nous comporter comme nous persécuteurs.

Ça ressemble tellement à ce qui se passe aux USA aujourd’hui (et que nous promet le front national. )

Une commission spéciale chargée de durcir les conditions d’accueil fut aussi constituée. Elle préconisa la réduction drastique du nombre d’étrangers employés en France, dans le commerce, l’industrie et l’agriculture. Quatre cents personnes en situation irrégulière furent arrêtées à Paris et immédiatement expulsées. On entreprit une chasse à l’homme sur tout le territoire. Dans le même temps, les permis de séjour délivrés à la main d’œuvre allogène ne furent plus renouvelés. On vit, gare de l’Est, de longs trains à destination de la Pologne, tous emplis d’hommes et de femmes qui avaient donné leur force à la France, laquelle n’en voulait plus. Entassé dans les wagons de troisième classe, ballotté entre enfants et maigres bagage, tout un peuple cabossé prenait le chemin du retour vers un pays qu’il ne connaissait plus. Les gares parisiennes ne désemplissaient pas de misérables en partance pour les quatre coins de l’Europe.

L’ami personnel de Pétain.

Le 20 novembre 1943, il fut embarqué dans le convoi n° 62, avec Jeanne qui ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Après trois jours et trois nuits d’enfer dans un wagon fermé, avec à peine assez d’eau et de nourriture pour survivre, ils arrivèrent à Auschwitz. Le portail s’ornait de la formule » ARBEIT MACHT FREI » . De quel ouvrage pouvait-on parler, pour des gens de leur âge ?À peine l’eurent-ils franchi ce 23 novembre que Jacques et Jeanne Helbronner furent conduits à la chambre à gaz. Le conseiller d’état comprit enfin qu’il valait mieux ne pas être l’ami juif du maréchal Pétain