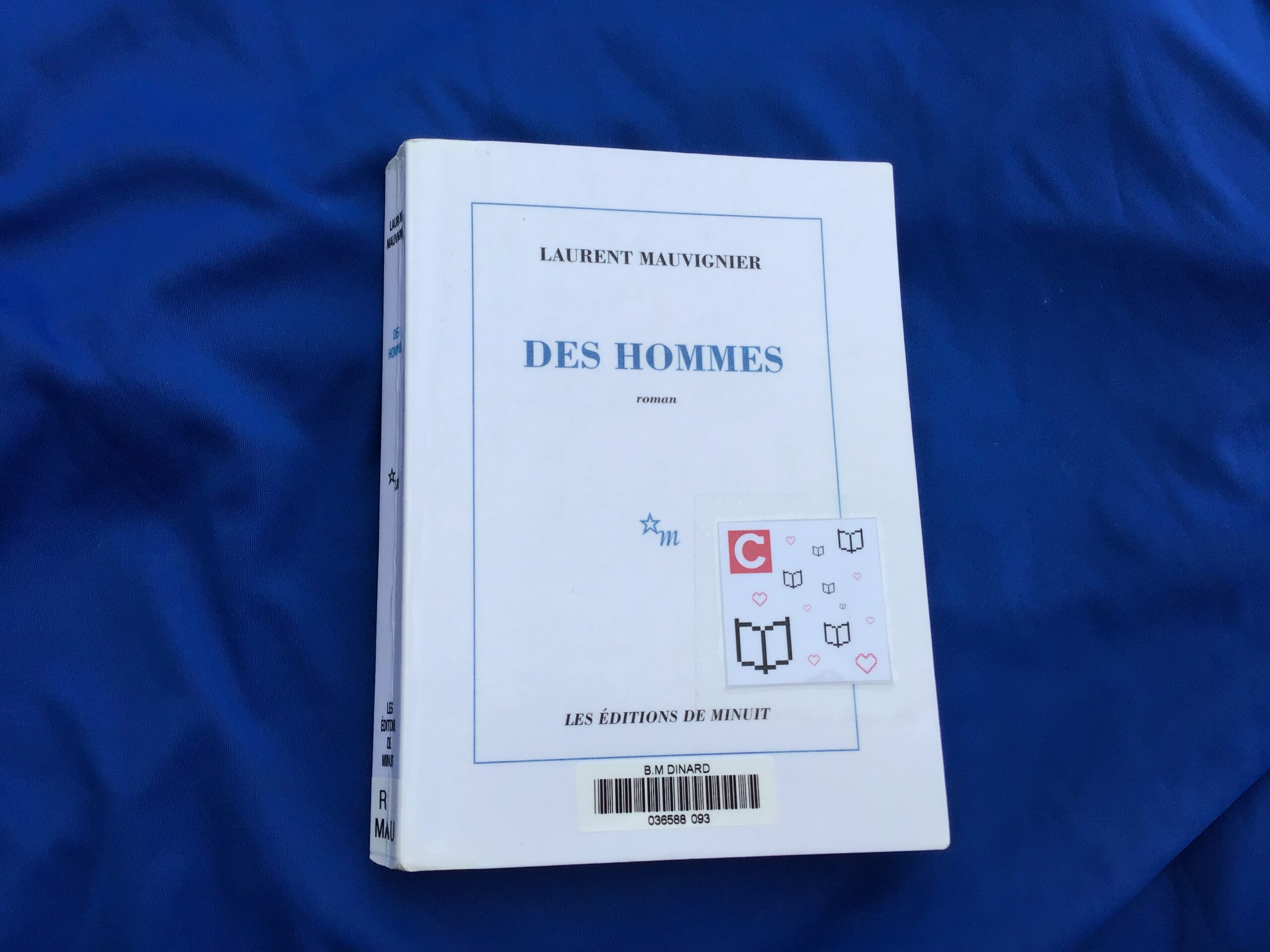

Les éditions de Minuit, 281 pages, septembre 2009

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Quelle bonne idée d’avoir mis ce roman, au club de lecture dans le thème Algérie. Bonne idée, car Laurent Mauvignier est vraiment un auteur remarquable, et que ce soit lui qui parle de la guerre d’Algérie, on sait qu’il donnera la parole à tous ceux qui en sont revenus et que l’on n’a jamais écoutés. J’ai fait une place à part en 2025 à « La maison vide » et si j’avais eu des réserves pour « Histoires de la nuit » son talent d’écrivain n’était pas du tout en cause.

Quelle bonne idée d’avoir mis ce roman, au club de lecture dans le thème Algérie. Bonne idée, car Laurent Mauvignier est vraiment un auteur remarquable, et que ce soit lui qui parle de la guerre d’Algérie, on sait qu’il donnera la parole à tous ceux qui en sont revenus et que l’on n’a jamais écoutés. J’ai fait une place à part en 2025 à « La maison vide » et si j’avais eu des réserves pour « Histoires de la nuit » son talent d’écrivain n’était pas du tout en cause.

Laurent Mauvignier sait entraîner son lecteur dans la compréhension de personnages complètement abimés par la vie, bien sûr on pourrait juger très vite ce Bernard alcoolique, violent rejeté par le village et sa famille, sauf une sœur qui est la seule à éprouver des sentiments pour lui. Il faudra au moins deux cent pages, pour soulever peu à peu les drames qui ont entraîné cet homme dans une vie de misère. Il ne faut pas à s’attendre, à un personnage simple, tant de choses ont été violentes pour lui. Le récit commence par l’anniversaire de la sœur de Bernard, Solange, il arrive avec un cadeau un bijou d’une valeur étonnante, la seule question que tout le monde se pose : Mais où a-t-il trouvé l’argent ? Très vite tout va déraper, et Bernard va gâcher la fête du village, il se retrouve au poste car il a agressé une famille d’origine algérienne en tenant des propos racistes

Tout est raconté par un observateur qui va suivre ce récit d’un ton neutre un peu étonnant qui m’a déroutée. La première souffrance se passe lors de la mort en couche de sa très jeune sœur, que Bernard traite de salope, il reviendra sur son attitude et regrettera ses propos. Le lecteur attend d’arriver en Algérie, car on comprend que c’est là que se situe les clés pour comprendre ce pauvre Bernard pris dans une horreur qui le dépasse complètement. À travers ce récit, on retrouve la douleur des appelés en Algérie, qui n’ont pas compris ce qu’ils faisaient dans ce pays. Là où l’auteur vise juste , c’est dans la description de la génération des appelés, ces hommes étaient enfants pendant l’occupation allemande, et ils se souvenaient des horreurs des nazis, le comportement de l’armée française ressemble fortement à celle des Allemands. Bernard a vécu toutes les horreurs que rien ni personne (même sa femme Mireille) ne pourra effacer, et ça se termine donc par la journée d’anniversaire où tout a débordé.

Ce roman est aussi une charge du milieu rural, le portrait de la mère de Bernard est terrible, une famille sans tendresse, qui n’a certainement pas pu aider cet homme mais face aux horreurs de la guerre tout cela a bien peu d’importance. Je trouve un peu lourde et facile cette charge du milieu rural, la cupidité de sa mère est inimaginable : elle s’approprie l’argent qu’il a gagné au loto car il est encore mineur quand et il part faire son service militaire en Algérie et cela le rend furieux.

Ce roman est un peu confus, mais est ce que l’on peut être simple lorsque des hommes sont pris dans une telle tragédie, ces appelés ont été sacrifiés par toute une classe politique (le parti socialiste était alors au pouvoir) qui n’a vraiment rien compris à la volonté d’indépendance de ce pays.

Extraits .

Début.

Il était plus d’une heure moins le quart de l’après-midi, et il a été surpris que tous les regards ne lui tombent pas dessus, qu’on ne montre pas d’étonnement parce que lui aussi, avait fait des efforts qu’il portait une veste et un pantalon assortis, une chemise blanche, et l’une de ces cravates en Skaï, comme il s’en faisait il y a vingt ans, et qu’on trouve encore dans les solderies.

Les premiers Algériens dans le village.

C’était la première fois qu’on voyait des étrangers ici. Et ce qu’on n’avait pas imaginé, avait été cette petite minute d’étonnement pour tous ceux-là , nos femmes, parents, amis qui, des années auparavant nous avait attendus pendant des mois et avaient lu nos lettres, vu nos photos et qui se demandait bien, eux, quelle tête, ils avaient en vrai de l’autre côté de la mer.Oui, les premiers jours, les premiers mois, cette drôle de découverte est de curiosité.Et puis, pour nous autres, ça avait été comme de revoir surgir des morts ou des ombres comme elles savent, parfois revenir la nuit, même si on ne le raconte pas, on le sait bien, tous, à voir les autres, les anciens d’Algérie et leur façon de ne pas en parler, de ça comme du reste. On a parlé de tout et de rien, de la bourriche anuelle, de la loterie organisée du prochain banquet et du méchoui. Parce que tous les ans, on en faisait un méchoui.Mais, pas un mot sur Chefraoui quand il avait débarqué avec toute sa petite famille, pas même pour se demander d’où il venait, plutôt Kabyle ou quoi, rien, on n’a pas demandé. On aurait pu. Et même parler avec lui, on aurait pu dire.Ah, oui, je connais par là, c’est beau par là.

Le soldat est pris d’un doute.

Après lorsqu’on se retrouve au camp de regroupement, il faut marcher dans le camp, il faut inspecter, et Bernard aujourd’hui regarde les gens, et il se demande ce qu’on ferait aussi, nous autres, dans les hameaux de la Migne si des soldats étaient venus tout raser, tout briser, nous empêcher de cultiver, de travailler.Il imagine.Tous ces gens sans travail qu’on viendrait parquer dans un centre de regroupement. Il imagine et se demandent si eux aussi feraient comme les hommes dans le camp, à étendre à même le sol des bassines en plastique en prétendant se faire comme ça épicier, avec deux ou trous bassines à vendre, ou chauffeurs pour simplement avoir un permis en poche et pas même de voiture, ou menuisier, pourquoi pas, avoir dans une boîte de chicorées des vieux clous rouillés, est-ce que cela suffirait pour supporter l’humiliation de ne pas avoir de travail est-ce que les hommes qu’il connaît supporteraient l’éloignement de leurs récoltes et les barbelés autour de leurs enfants ?On voit des hommes en djellaba de laine qui restent assis sans parler pendant des heures.

Style particulier de Mauvignier.

On ne sait pas ce qu’on doit penser. Ou bien est-ce qu’on sait déjà ? Peut-être que si. Si déjà. On le sait. Est-ce qu’on sait ? C’est seulement plus tard qu’on se dit qu’on savait déjà à ce moment-là et que simplement on n’ osait pas se se dire.Oui, c’est ça.