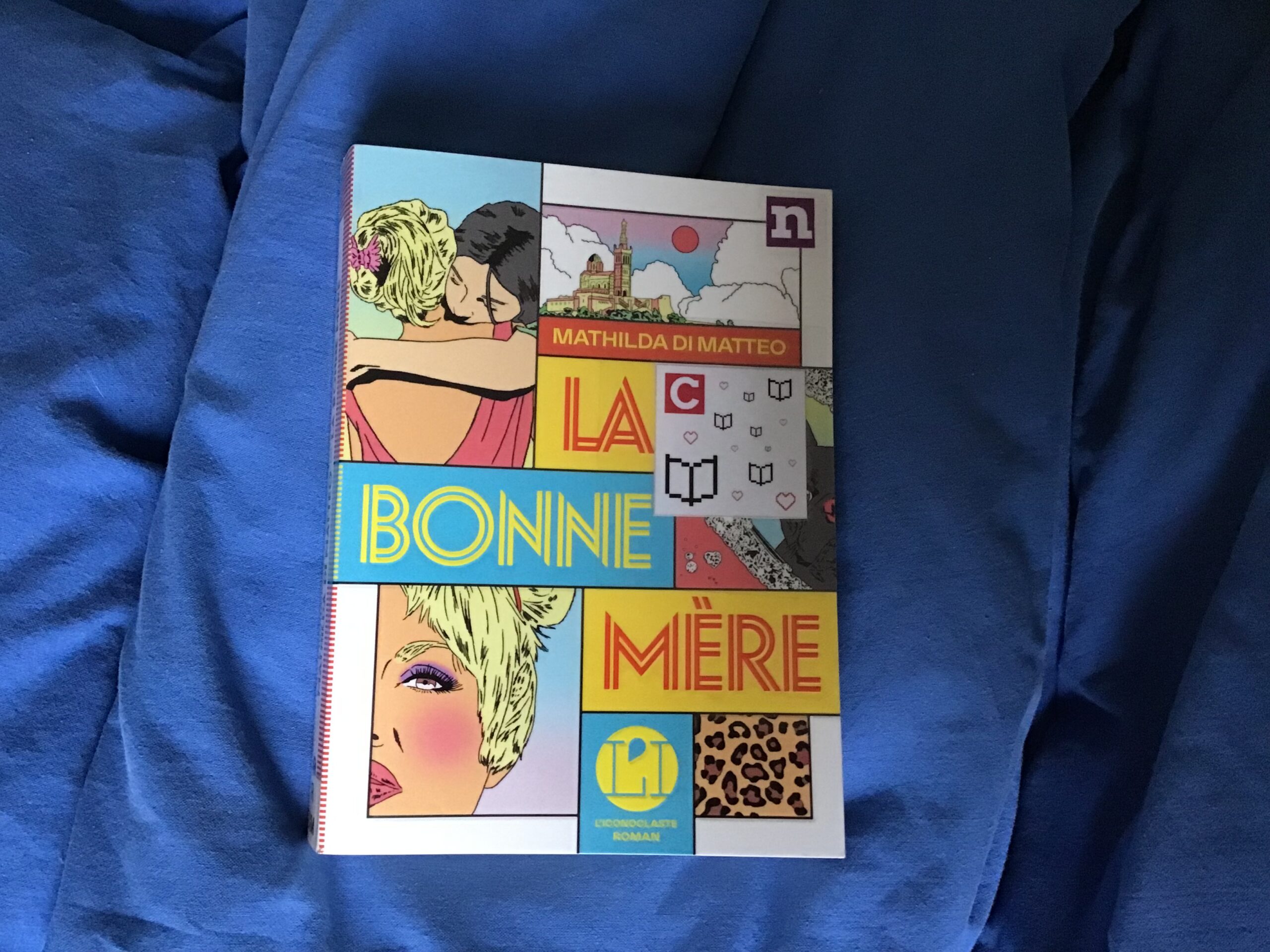

Éditions l’iconoclaste, 347 pages, août 2025.

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

J’ai souvent un a priori négatif à propos des premiers romans au moins pour celui-ci je peux souligner un aspect très positif : celui d’avoir donné vie à des femmes marseillaises, celles qu’on appelle de « cagoles » et donner des lettres de noblesse à la vulgarité féminine. Rien que pour cela ce roman vaut la peine d’être lu.

J’ai souvent un a priori négatif à propos des premiers romans au moins pour celui-ci je peux souligner un aspect très positif : celui d’avoir donné vie à des femmes marseillaises, celles qu’on appelle de « cagoles » et donner des lettres de noblesse à la vulgarité féminine. Rien que pour cela ce roman vaut la peine d’être lu.

Deux voix portent ce roman , la mère marseillaise, qui aime de façon inconditionnelle sa fille, et qui souffre de la voir s’éloigner de son milieu d’origine et de sa famille et Clara l’enfant qui a réussi un parcours scolaire sans faute et qui fréquente les milieux friqués et snob de Paris. Véro, sa mère est mariée à un chauffeur de taxi, qu’elle appelle le Napolitain., son mariage est compliqué son mari est violent et la trompe, heureusement elle a ses copines qui sont toujours là pour elle et qui permettent à l’écrivaine quelques passages haut en couleur.

Clara est une jeune angoissée qui n’a rien trouvé de mieux pour calmer ses angoisses que s’inscrire en thèse avec comme sujet « le suicide », et de tomber amoureuse d’un homme que sa mère appelle le « girafon » et qui vient d’une famille catholique traditionnelle, c’est à dire à l’exact opposé de son milieu d’origine ;

Là commence mes réticences, je ne comprends pas pourquoi l’écrivaine a eu besoin d’opposer deux milieux aussi différents, autant le premier (celui de Marseille) est riche et intéressant autant celui du ‘girafon » est un ramassis de lieux communs sur la catho-tradi, comme si ils étaient les seuls à réussir Science-Po à Paris. Il n’y a pas que sa mère qui ne peut pas comprendre son couple, la lectrice que je suis non plus, pourquoi est-elle allée vers le pire d’entre eux, etil y a même chez « ces gens là » des hommes capables d’amour et de tendresse.

C’est l’autre aspect que je n’ai pas aimé, aucun homme n’est positif dans ce roman, j’espère vraiment que les jeunes femmes actuelles ne rencontrent pas que des violeurs ou des hommes qui les frappent.

Bref une plongée chez les cagoles positive pour le reste .. j’aime mieux les propos plus nuancés, car la vie m’a appris le doute et me laisse peu de certitudes.

Extraits

Début .

Je me doutais bien avec sa grande école et ses grands airs. Qu’elle allait nous ramener un petit Parisien. Elle me sort :– Il est pas de Paris, maman, mais de « banlieue parisienne ».Censément, c’est important, comme distinction. Enfin, pas besoin de connaître son adresse, pour voir à des kilomètres que c’est un petit con. Je l’appelle le girafon. Dans son dos bien sûr. Un coup à égorger, vraiment. Pas que j’y pense, en tout cas, pas encore, mais c est pour dire la taille du coup. Et puis cet air. À croire qu’il est en safari partout où il bouge lentement sa grande tige. Comme s’il avait peur de marcher, sur une bombe ou sur une bouse de paysan.

Le couple de sa fille vu par sa mère.

Il est pas affectueux avec elle. Alors, c’est sûr qu’il est pas non plus très à l’aise avec son corps en général. Sauf que c’est que c’est pas que le corps. C’est aussi la voix, le regard. Je vais le dire, voilà : Il a pas l’air amoureux.. Elle, par contre, je l’ai jamais vue comme ça. Elle te le regarde avec cet air, comme si c’était James Bond, alors qu’il a un vilain strabisme et un nez qui va qu’à Pierre Niney..Et puis cette bouche à manger des biscuits secs Une vraie bouche de mauvaise. Je parie qu’il a la même que sa mère. Mais ma fille, pendue à ses lèvres. Elle le bade comme elle a jamais badé personne. Puisque d’habitude elle est mieux que tout le monde. Hoche la tête pendant qu’il nous raconte ses théories à la con sur les gilets jaunes alors qu’il a jamais fait un plein. Je suis sûr qu’il a même pas le permis, comme un bon parisien.

Les amies de sa mère à la plage.

Cinquante nuances de blondes en maillot bigarré. Blond californien, doré, peroxydé, blond cher et blond cheap, avec ou sans les mèches, parce que pour elles, ça voulait dire quelque chose, la blondeur, comme une marque de fabrique. D’ailleurs, elles t’appelaient « ma blonde » que tu sois brune comme Karine ou rouge comme Drine. Blonde, ça voulait surtout dire que tu étais des leurs. Calées dans les rochers qui encadrent la petite plage de Port-Pin, elles avaient une façon de tenir leur corps, ou de ne pas le tenir, justement, de se laisser couler dans la roche brûlante à l’aise comme dans leur chambre au point même de sortir une pince à épiler ou de se curer les ongles. Le tout, dans un grincement continuel, étonnamment proche de celui des cigales, à cela près qu’il était ponctué de quelques « couilles, putain ou niquer », assez fort pour réveiller la plage. Parmi les touristes, il y en avait toujours un pour faire les gros yeux. Ou crier : « Chut ! » Alors elles se levaient et se plantaient, sourcils remontés, déhanchées, débordantes de seins et d’insoumission :– Bonjour, monsieur y a un problème peut-être ?

Caricature .

La fille d’une amie de sa mère de la vieille noblesse. Désargentée, il précise pour la noblesse. Enfin Diane l’aime et Diane n’est pas trop moche, mais elle n’a aucun second degré. Aucune des filles ici, d’ailleurs, j’ai sûrement remarqué. C’est une question d’éducation, d’écoles privées, hors contrat, où on ne salit pas les esprits avec des matières triviales comme les mathématiques, et l’absence quasi totale, d’accès à la culture populaire. Elles vivent dans une bulle, ces meufs. J’ai bien vu hier soir, non, après dîner ? « Single ladies » et Diane, qui demande de qui c’est. ? Elle connaissait pas Beyoncé.

Le titre et les mots de la fin.

Cette vue. Le ciel bleu quand je frotte mes assiettes, et puis elle, en plein dans ma face, perchée sur sa basilique, en haut de sa falaise. Le regard au loin de celle qui sait. De celle qui protège. Sur la photo, on la devine par la fenêtre. On voit par ses yeux, mais elle et moi on se connaît. Elle tient son mioche, tranquille, même si le Petit Jésus avec ses deux mains en l’air, il a une tronche à vouloir sauter dans le vide. À part être là et se tenir par les fesses, qu’est-ce qu’elle peut bien faire ? Alors d’accord, le sien de minot finira crucifié. J’ai pas dit qu’il fallait tout faire comme elle. Y en a pas une qui le sait de toute façon. Comment être une bonne mère.