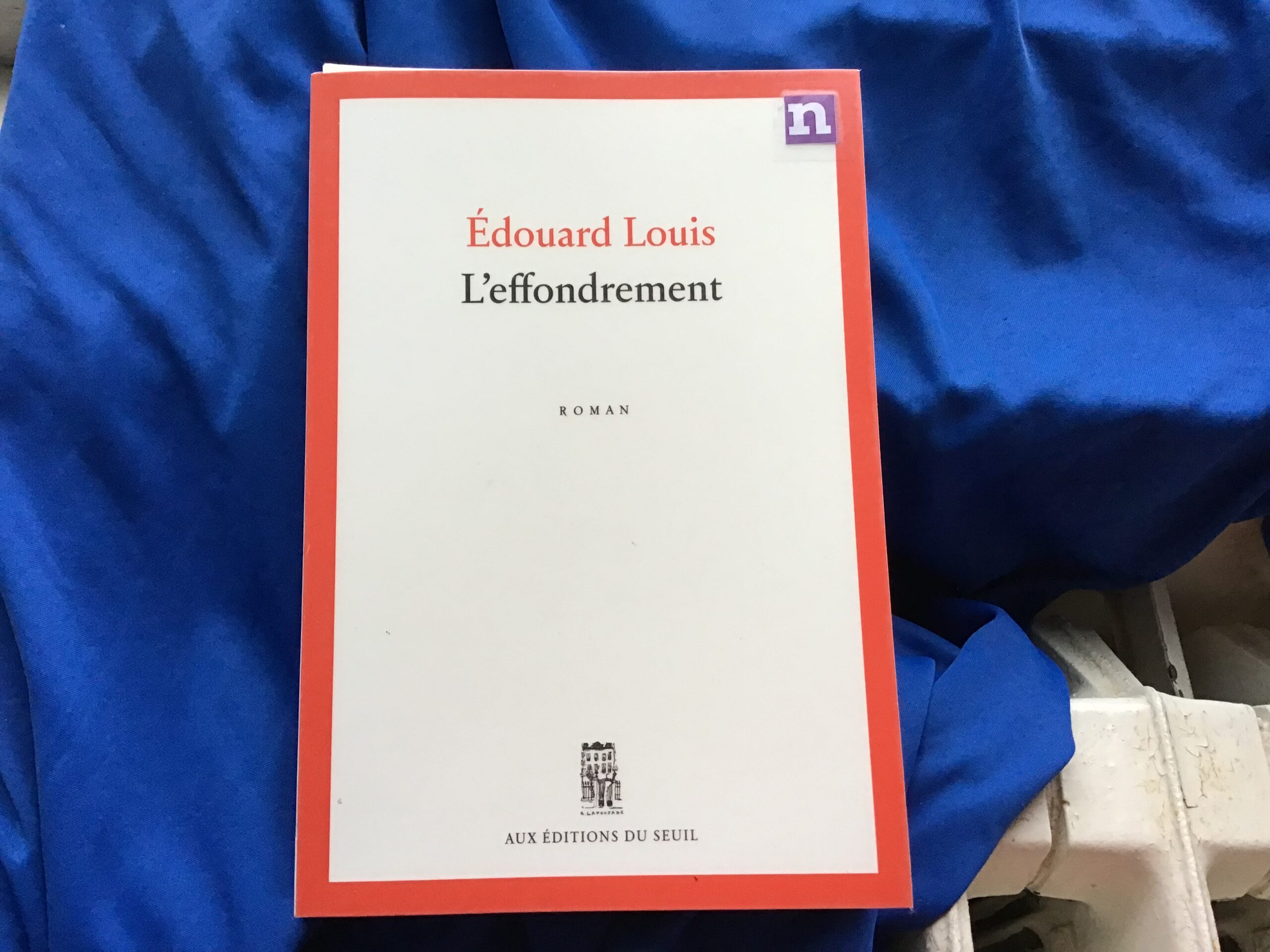

Éditions du Seuil, 228 pages, octobre 2024

« J’ai bu pour m’évader et l’alcool est devenu ma prison. »

Cet auteur a fait de sa famille l’objet de certains de ses livres, sur Luocine j’ai mis « En finir avec Eddie Bellegueule » et « Qui a tué mon père » , j’ai lu aussi celui consacré à sa mère. J’ai beaucoup aimé celui-ci , car on y apprend beaucoup sur un homme que je n’aurais guère aimé rencontrer un soir dans une rue d’Amiens ou ailleurs. Un homme que j’aurais méprisé car sujet à des accès de violence : il frappait les femmes et faisait peur à ses enfants, un homme que l’alcool rendait fou, qui tenait des propos racistes et homophobes. Et pourtant un être humain !

Cet auteur a fait de sa famille l’objet de certains de ses livres, sur Luocine j’ai mis « En finir avec Eddie Bellegueule » et « Qui a tué mon père » , j’ai lu aussi celui consacré à sa mère. J’ai beaucoup aimé celui-ci , car on y apprend beaucoup sur un homme que je n’aurais guère aimé rencontrer un soir dans une rue d’Amiens ou ailleurs. Un homme que j’aurais méprisé car sujet à des accès de violence : il frappait les femmes et faisait peur à ses enfants, un homme que l’alcool rendait fou, qui tenait des propos racistes et homophobes. Et pourtant un être humain !

Édouard Louis, ne cache rien des horreurs que son frère a été capable de faire ou de dire, mais en recherchant qui il était à travers différents témoignages, on se rend compte qu’il pouvait être « gentil » et qu’il avait été aimé par des femmes qui rendent toutes l’alcool et son enfance responsables de ses violences. Le roman suit les préparatifs de l’enterrement, les souvenirs de l’enfance où ce frère a fait tellement souffrir le petit Eddy, mais aussi la façon dont le père a brisé tous les rêves de cet enfant. Est-ce que l’abandon par son père géniteur qui a été capable d’aimer d’autres enfants que lui, est la première blessure dont cet homme ne s’est jamais remis ? Est-ce que l’alcoolisme est héréditaire ? Son père, son oncle, son cousin sont tous morts d’alcoolisme . Est-ce que la misère sociale en est responsable ?

Ce portrait m’a permis de comprendre des gens que je ne croise pas souvent et que j’ai tendance à mépriser. Je trouve que ce roman permet effectivement d’ouvrir les yeux sur les ravages de l’alcoolisme car l’auteur ne cache rien sur les faiblesses, mais aussi sur les causes possibles de cette autodestruction, l’auteur n’est donc jamais dans le jugement ni dans la justification : c’est ce que j’ai beaucoup apprécié. Même quand il raconte l’homophobie violente de son frère donc de l’auteur.

Je trouve que pouvoir comprendre des gens qui, tout en étant tout près de moi, je ne vois jamais c’est presqu’aussi exotique que décrire une population au fin fond de l’Amazonie. Et surtout on se rend compte que chez des hommes détruits par l’alcool, il y a aussi une être humain. C’était le cas de son frère qui méritait bien ce roman .

Extraits.

Début.

Je n’ai rien ressenti à l’annonce de la mort de mon frère ; ni tristesse, ni désespoir, ni joie, ni plaisir. J’ai reçu la nouvelle comme on recevrait des informations sur le temps qu’il fait dehors, ou comme on écouterait une personne quelconque nous dérouler le récit de son après-midi au supermarché. Je ne l’avais pas vu depuis presque dix ans. Je ne voulais plus le voir. Certains jours ma mère tentait de me faire changer d’avis, d’une voix hésitante, comme si elle avait eu peur de me froisser ou de créer un conflit entre elle et moi :

– Tu sais, ton frère peut être que tu devrais lui donner une chance … je crois que ça lui ferait plaisir. Il parle beaucoup de toi…

La haine de ses parents.

Il les détestait parce que à cause d’eux, il était détruit mais c’était fini maintenant, grâce à ses amis allée se reconstruire.

Ma mère a raccroché assommée. Elle ne savait pas que mon frère couvait cette haine pour elle à l’intérieur de lui – et je crois qu’elle était sincère, elle ne savait pas il ne faut pas lui en vouloir. À la fin de l’appel téléphonique elle a soupiré et elle a dit à mon père, les yeux grands ouverts et la mine stupéfaite, comme si elle venait d’apercevoir un fou qui poussait des cris dans les rues : « Mais ça va pas bien l’autre à inventer des trucs comme ça. »

Différence entre classes sociales.

... Dans notre monde essayer n’était pas une chose possible, je l’ai vu plus tard dans le monde de ceux qui vivent dans le confort et dans l’argent ou du moins avec plus d’argent et plus de confort, certains de leurs enfants étaient comme mon frère, certains buvaient, certains volaient, certains détestaient d’école, certains mentaient, mais leurs parents essayaient des choses pour les aider et pour tenter les transformer, ils leur offraient une formation de pâtissier, de danseur, d’acteur dans une mauvaise école de théâtre trop chère, ils essayaient, et c’est aussi ça l’Injustice, certains jours il me semble que l’Injustice, ce n’est rien d’autre que la différence d’accès à l’erreur, il me semble que l’Injustice ce n’est rien d’autre que la différence d’accès aux tentatives qu’elles soient ratées ou réussies, et je suis tellement triste, je suis tellement triste.

L’alcool .

Il buvait de l’alcool pour se sentir mieux et l’alcool l’enfermait dans son destin ; lui-même avait dit à ma mère quelques mois avant de mourir : » Jai bu pour m’évader et l’alcool est devenu ma prison. »

La famille .

C’est un phénomène que j’ai souvent observé dans les familles : elle veulent alternativement vous aider et vous noyer.

L’alcool, la violence, les femmes.

Pourtant l’histoire se répétait et s’amplifiait dans sa répétition : avec Géraldine mon frère se comportait comme avec Angélique, mais en pire. C’était comme s’il avait voulu l’aimer mais qu’il était, dans les faits inapte à mettre en pratique ce sentiment. Il buvait toujours plus, certain soir il vomissait dans l’appartement, il renversait les meubles. Les années passées il avait vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre ans et il s’est mis à l’alcool plus tôt dans la journée, d’abord au milieu de l’après-midi, sans occasion particulière, puis le matin. puis directement au réveil.L’alcool devenait pour mon frère une maladie incontrôlable, et de plus en plus visible pour les autres.(…)Il était avec elles dans la chambre -alors moi qu’est-ce que j’ai fait ? Je me suis mis entre lui et mes deux filles et je les ai protégées. J’étais allongée sur mes deux filles, pliée, comme une carapace de tortue, et ton frère il me tapait sur le dos comme s’il aurait voulu me le transpercer.

Il me tapait tellement fort que mes filles elle sentait des coups à travers moi, elles me l’ont raconté le lendemain, elles m’ont dit maman On sentait ses poings à travers ton corps à toi.Un jour, dans la rue,comme ça,sans raison,Il m’a mis une grosse claque dans la tête.Mes lunettes de soleil,elles ont volé par terre.Comme ça, en plein milieu de la rue.