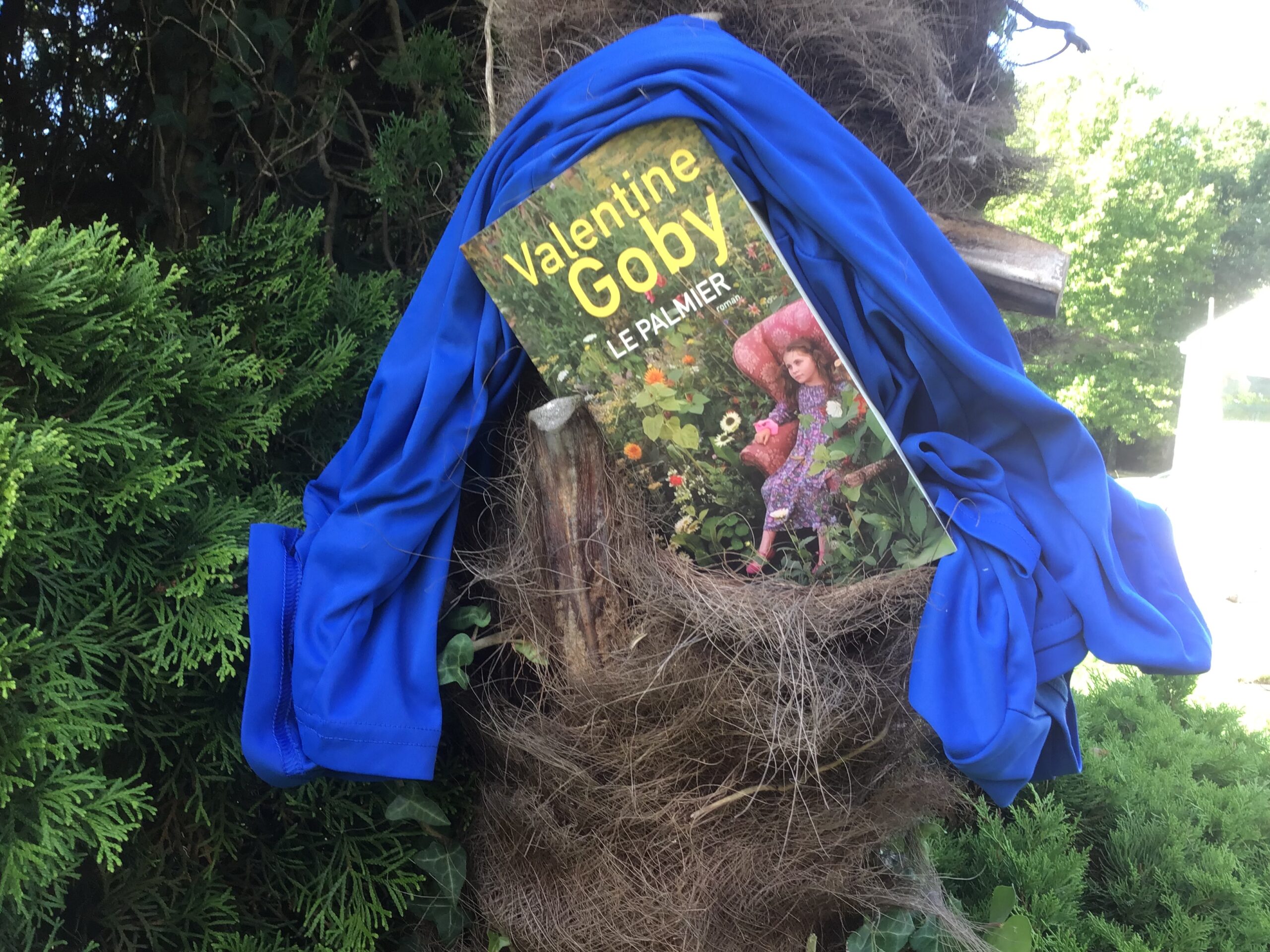

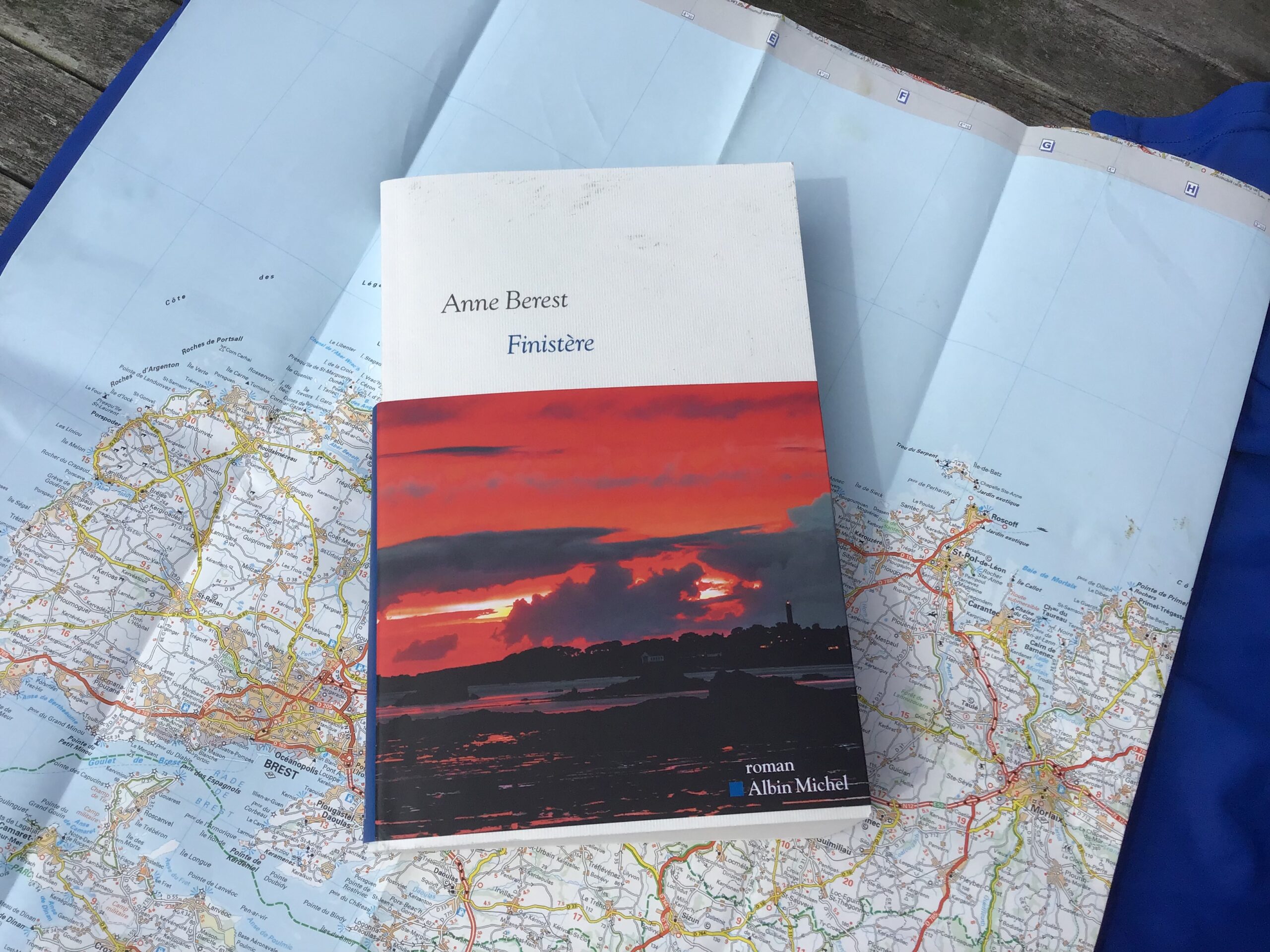

Éditions Albin Michel, 425 pages, mai 2025.

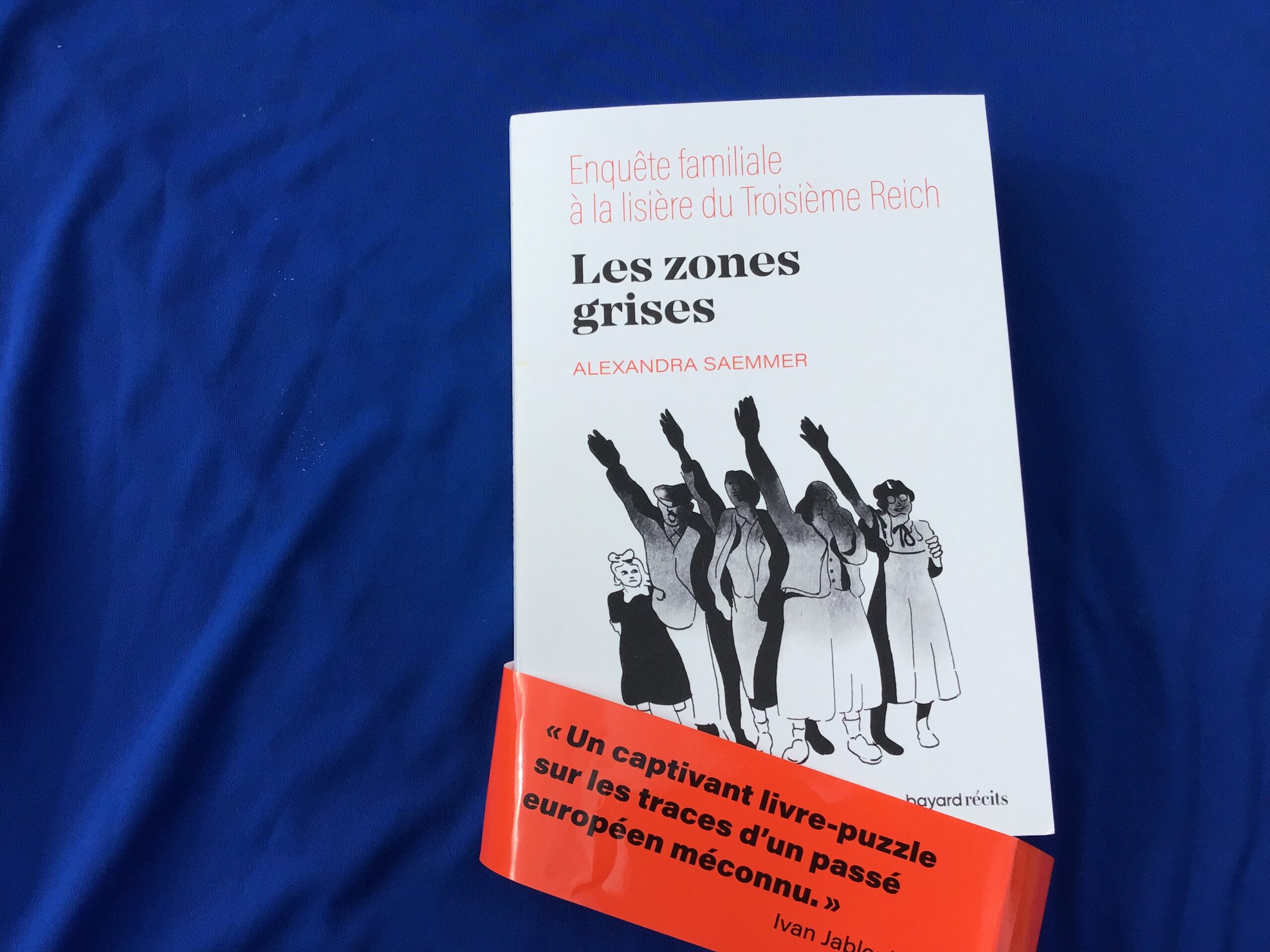

J’avais beaucoup aimé « la carte postale » donc quand ma sœur m’a prêté ce roman, j’étais très impatiente de le lire. Mais j’avais senti sa légère réticence qu’après ma lecture, j’ai bien comprise. J’ai aimé cette lecture, et j’ai lu certains passages avec beaucoup de plaisir, mais ce récit est beaucoup moins fort que son roman à propos de la famille juive de sa mère.

J’avais beaucoup aimé « la carte postale » donc quand ma sœur m’a prêté ce roman, j’étais très impatiente de le lire. Mais j’avais senti sa légère réticence qu’après ma lecture, j’ai bien comprise. J’ai aimé cette lecture, et j’ai lu certains passages avec beaucoup de plaisir, mais ce récit est beaucoup moins fort que son roman à propos de la famille juive de sa mère.

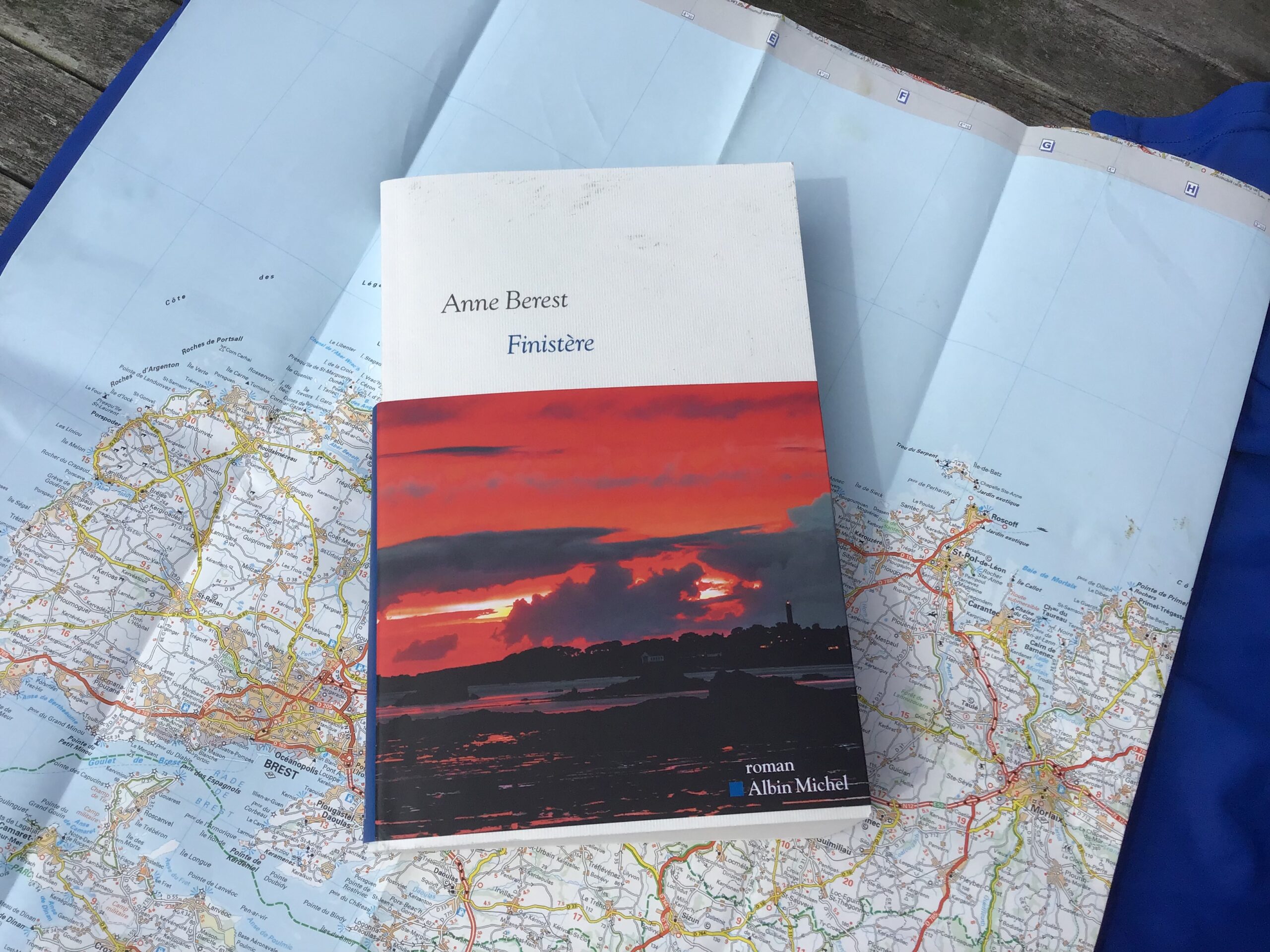

Anne Berest s’est fait une spécialité du roman familial, dans « la carte postale » elle explore la branche maternelle, et ici, la branche paternelle. Son père est natif de Brest et son arrière grand père a fondé une coopérative à Saint-Pol de Léon pour défendre les intérêts des maraichers de cette région productrice d’oignons, de choux-fleurs, de pommes de terre et un peu plus loin, des fraise. Son grand-père a fait de longues études, il est passé par la classes préparatoires d’Henry IV à Paris, mais a raté Normal sup, il est devenu professeur de lettres classiques et aussi maire, puis député de Brest, son père est scientifique et a été reçu à Polytechnique et est un chercheur en mathématiques.

C’est le squelette de cette famille, mais la chair vient de ce qu’Anne Berest nous raconte : l’engagement de son arrière grand père dans le monde agricole, pour que les paysans soient payés correctement pour les produits qu’ils cultivent, la vie de son grand-père qui, élevé chez les frères découvrira que son éducation lui a caché un certain nombre de richesses culturelles. Au passage, j’ai appris que chez les frères on pouvait lire l’Illiade mais pas l’odyssée , car les émois amoureux d’Ulysse pouvaient troubler les jeunes lycéens. Son arrivée à Henry IV sera pour lui un choc culturel terrible et il n’arrivera jamais à combler son retard en philosophie, d’où son échec à Normal sup. (Et c’est aussi à cause de la philo qu’Anne Berest n’a pas réussi le concours de Normal sup.)

Pour présenter son père, Anne Berest peut questionner une personne vivante, mais hélas atteinte d’un cancer qui le fera mourir prématurément. Ce roman familial se construit, donc, avec deux temporalités : la maladie de son père, et la construction de ce jeune homme scientifique de grande qualité.

J’ai vécu cette époque et l’engagement de son père, je le connais bien. D’abord la lutte pour la paix au Vietnam, puis la rencontre de gens plus politisés qui voyaient dans cet élan de la jeunesse française un moyen de les amener vers des postions révolutionnaires. Son père a choisi les trotskystes et a soutenu Alain Krivine aux élections présidentielles et ce n’est pas son score de 1,3 % qui le fera renoncer à ses convictions mais qu’un jeune ouvrier, Pierre Overney, trouve la mort dans une manifestation le fera douter des appels aux actions violentes.

C’est un livre qui se lit facilement, mais sans beaucoup de passion. Le chagrin d’Anne Berest est sincère et tous ceux et celles qui ont connu la perte d’un parent ou d’un proche d’un cancer reconnaîtront des moments qu’ils ont vécus. La plongée dans sa propre famille permet de revisiter la Bretagne depuis le début du XX° siècle, et en particulier suivre le parcours de ceux qui ont réussi grâce aux études. On sait depuis l’étude d’Edgar Morin que la Bretagne a fourni un des plus fort taux d’agrégés à la France.

Pourquoi ai-je des réserves sur ce roman ? Je trouve que, soit cette famille n’est pas très intéressante, soit elle n’a pas su la rendre intéressante. On sent qu’elle veut absolument être objective et ne rien rendre sensationnel, mais elle n’a pas évité un aspect froid à son récit.

Extraits.

Début.

Chaque été nous quittions notre banlieue parisienne pour la Bretagne, le pays de mon père, celui où il était né, ainsi que son père, et le père de son père avant lui.

Le voyage débutait gare Montparnasse, sous les fresques murales de Vasarely, leurs formes répétitives, leurs motifs cinétiques, dont les couleurs saturées s’assombrissaient sous une couche noire de pollution.

Chapitre 1.

Au début du XX° siècle la France connut deux grandes modes : le chapeau canotier et l’artichaut breton, un chardon gros comme une pomme, qu’il faut d’abord déshabiller de ses feuilles et du foin dru de sa barbe avant de pouvoir le porter à ses lèvre. Soudain le « camus » s’imposa sur les tables des restaurants parisiens, dans la cuisine des ménagères, éclipsant son principal concurrent, plus petit, plus précoce aussi : le malheureux violet provençal.

Portrait de son père.

Mon père était un homme qui ne faisait jamais rien comme les autres. Il avait du mal avec le côté pratique des choses, avec la vie matérielle en général.

En revanche ils pouvaient contempler, des jours entiers, la grâce de certains calculs. C’était un homme vivant dans un monde parallèle, mathématique, le seul dans lequel il semblait se sentir pleinement heureux, méditant intérieurement des relations d’égalité entre des valeurs.

Il parlait peu, mais glissait sans effort des équations arithmétiques au récit des grands matchs de football, évoquant la grâce fulgurante d’un geste sportif, à la manière dont un corps s’élance dans l’espace ou sur un terrain de jeu, comme un très parfait porté par une intention plus vaste que lui.

Cela me rappelle de vieux souvenirs.

Les combattants du Vietnam sont là pour rappeler aux étudiants des nations opulentes que leurs conforts trouvent son fondement dans l’exploitation impérialiste des pays ex-coloniaux. Nous avons la chance de ne pas subir de guerres dans notre pays. Le combat a lieu ailleurs, par conséquent nous devons être les résistants d’une guerre qui a lieu sur un autre territoire, et notre participation au monde implique un engagement et une lutte active en France. Nous devons être en quelque sorte le véhicule à travers lequel l’histoire se manifeste.

Le couple de ses parents.

Je n’avais jamais vu mon père planter un seul clou avec un marteau, ni monter un meubles en kit. Aussi croyais-je que le bricolage, comme la conduite était une activité réservée aux femmes. Je me souviens exactement du jour où ma mère a reçu sa perceuse commander par correspondance dans le catalogue de la CAMIF, la centrale d’achat pour les enseignants.

Lorsque Lélia leva le bras pour la brandir comme un pistolet, je ressentis une émotion, une épiphanie brutale et lumineuse. Ma mère fit pénétrer la mèche dans le mur, sans sourciller avec une détermination qui ne demandait aucune permission.

Le monde était ainsi fait. Notre monde Celui des femmes qui bricolant. Et des hommes qui rêvent.

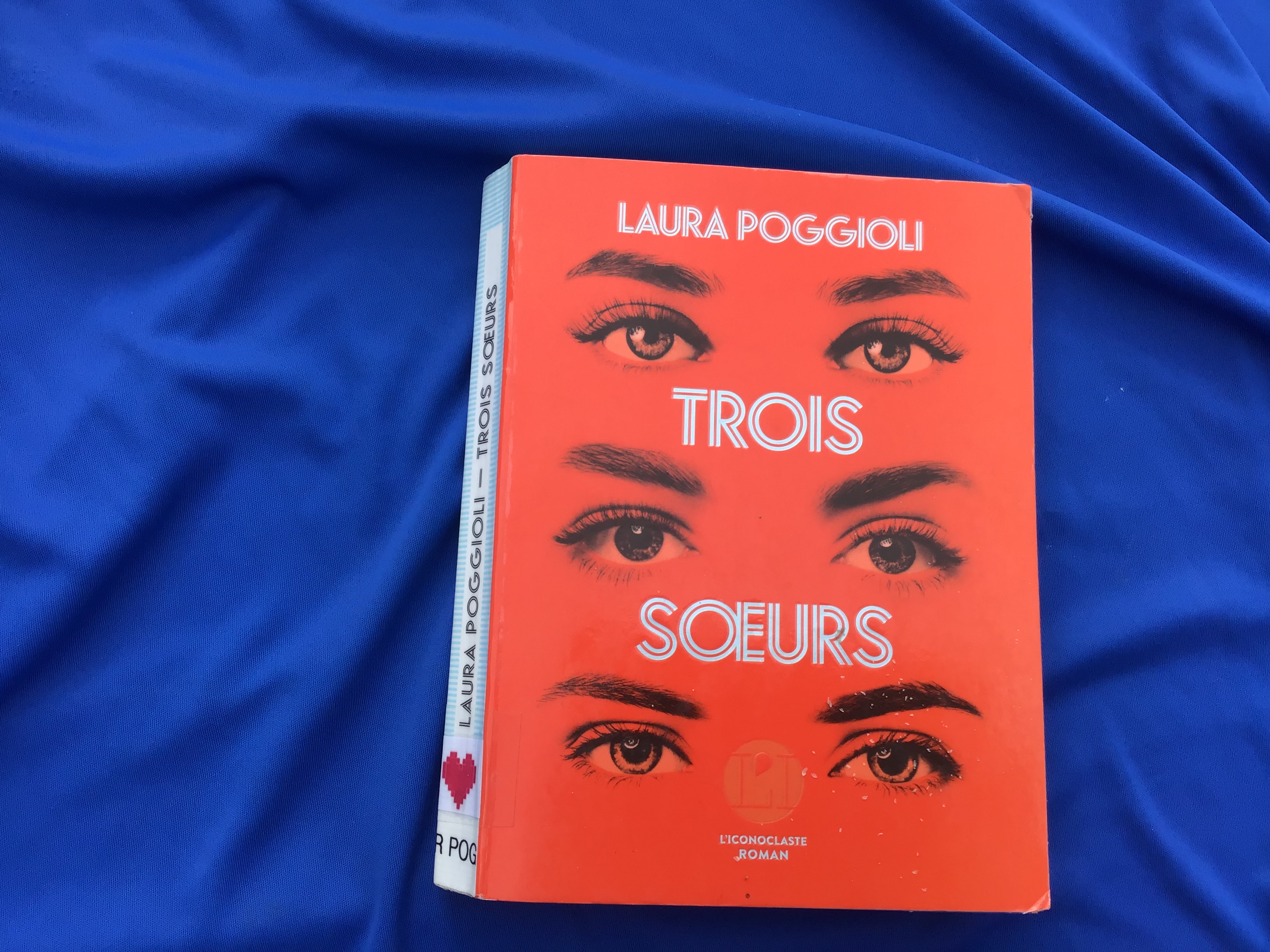

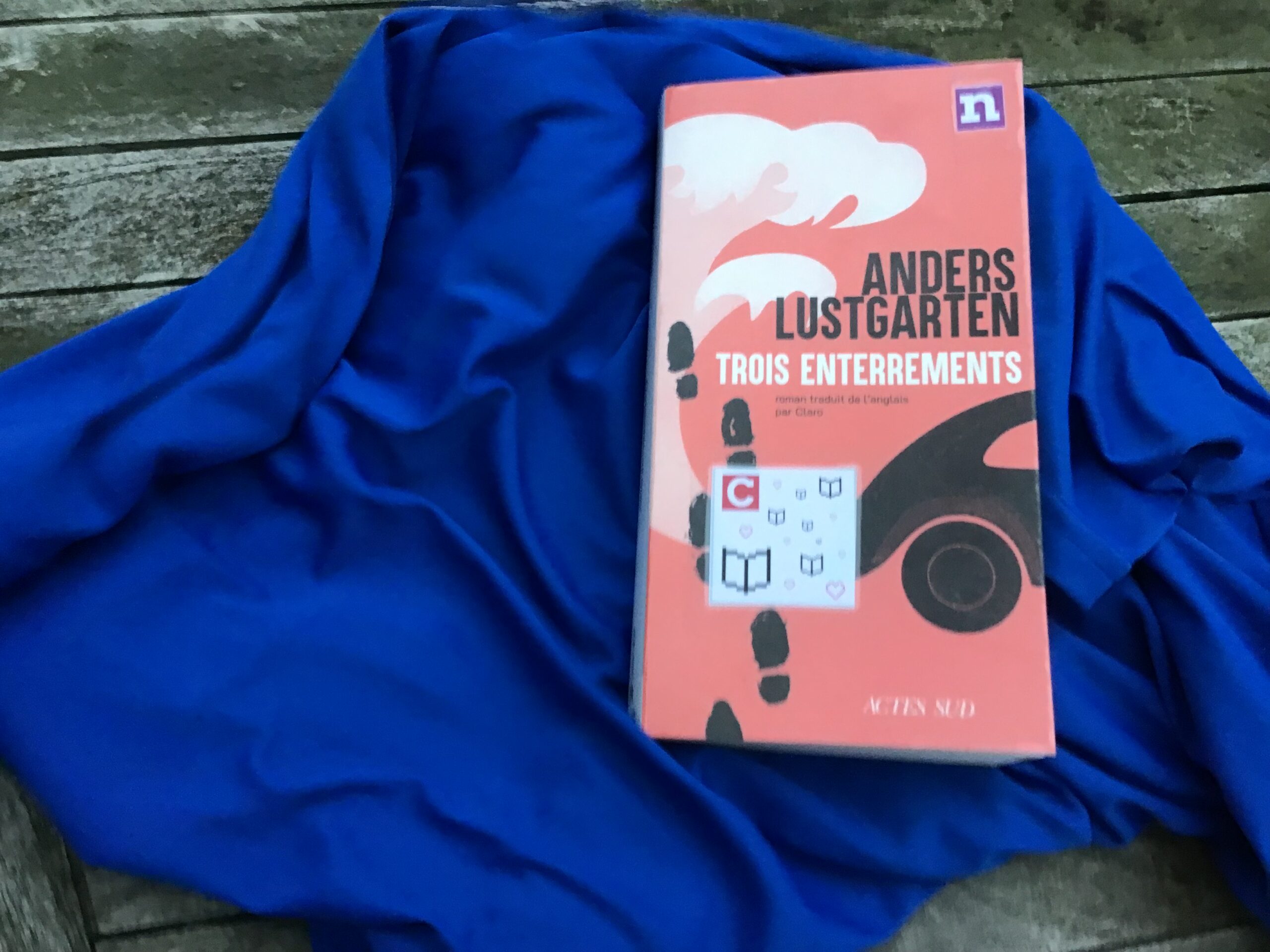

Me voilà bien ennuyée avec mes coquillages ! Quoi mettre pour vous dire de ne pas vous arrêter alors que je vais vous avouer que je n’ai pas réussi à lire entièrement ce roman, et pourtant je voudrais tant que vous, vous le lisiez. Je vais donc vous expliquer ce douloureux paradoxe.

Me voilà bien ennuyée avec mes coquillages ! Quoi mettre pour vous dire de ne pas vous arrêter alors que je vais vous avouer que je n’ai pas réussi à lire entièrement ce roman, et pourtant je voudrais tant que vous, vous le lisiez. Je vais donc vous expliquer ce douloureux paradoxe.