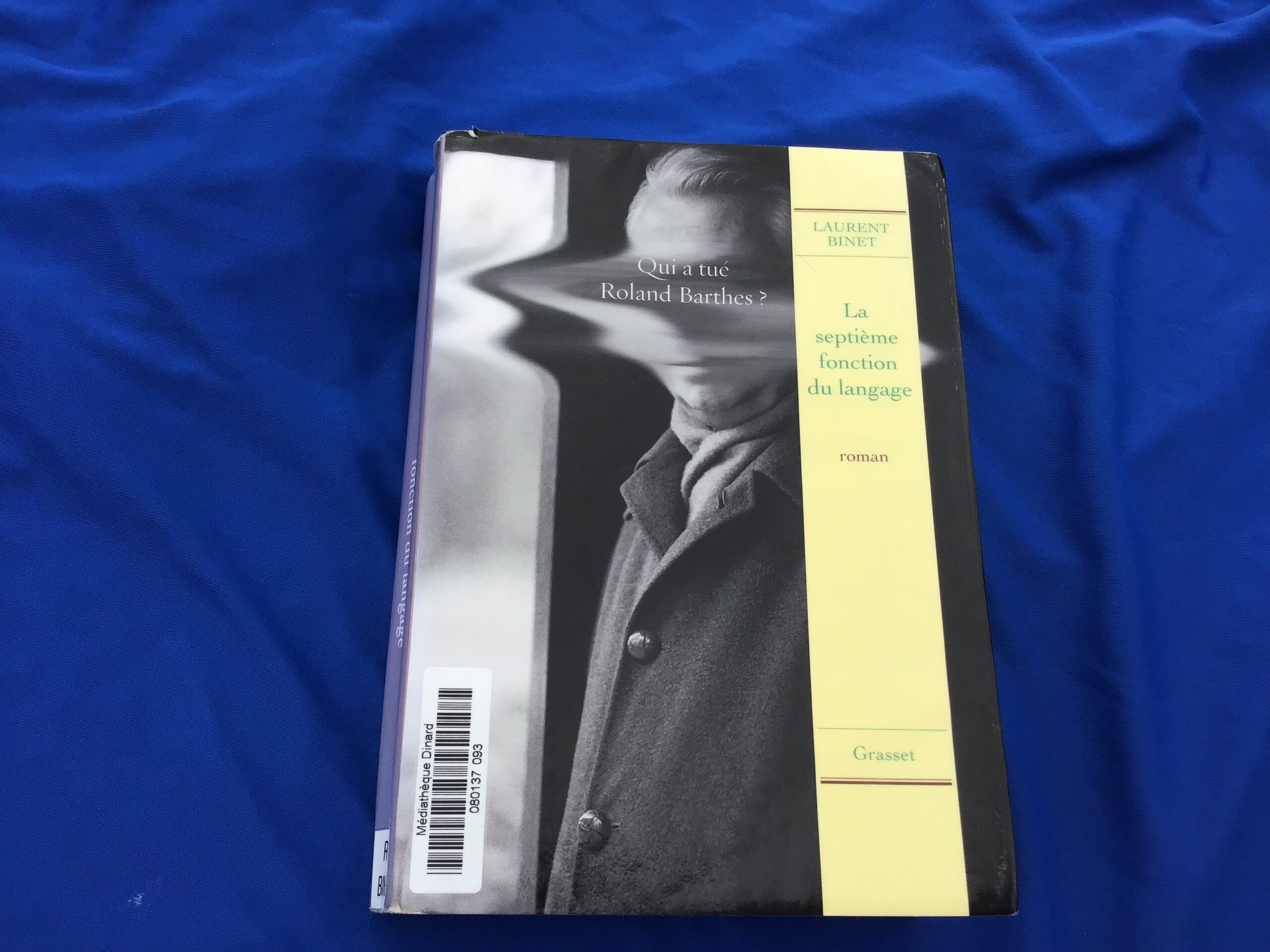

Édition Grasset, 492 pages, août 2015

Voilà donc mon deuxième essai avec cet auteur, ce sera le dernier ! Après « Perpective(s) » voici une autre déception plus forte encore. J’espère bientôt arrêter cette série négatives sur Luocine, la seule chose qui me fait du bien c’est de savoir que comme moi vous avez trop de sollicitations et que, comme moi vous n’avez pas le temps de tout lire. Je pensais vraiment adorer ce roman qui se passe dans le milieu universitaire -non pas celui qui m’a formée car je suis provinciale – mais de gens dont j’entendais tout le temps parler : Saussure le maître de tous les linguistes, Jakobson, Derrida, Foucault, Chomsky et puis le gotha parisien, Sollers, Kristeva, BHL, et par dessus tout ça l’élection de Mitterrand .

Voilà donc mon deuxième essai avec cet auteur, ce sera le dernier ! Après « Perpective(s) » voici une autre déception plus forte encore. J’espère bientôt arrêter cette série négatives sur Luocine, la seule chose qui me fait du bien c’est de savoir que comme moi vous avez trop de sollicitations et que, comme moi vous n’avez pas le temps de tout lire. Je pensais vraiment adorer ce roman qui se passe dans le milieu universitaire -non pas celui qui m’a formée car je suis provinciale – mais de gens dont j’entendais tout le temps parler : Saussure le maître de tous les linguistes, Jakobson, Derrida, Foucault, Chomsky et puis le gotha parisien, Sollers, Kristeva, BHL, et par dessus tout ça l’élection de Mitterrand .

Ce roman se veut une farce, une parodie, un blague, enfin un OLNI : un objet littéraire non identifié, où chaque chapitre cache une référence à un moment culturel, ce qui m’a complètement lassée autant d’érudition pour un livre si peu intéressant ! (Évidemment, ce n’est que mon avis !) .

Tout commence par la mort de Roland Barthes, qui, heurté de plein fouet par une camionnette, meurt quelques jours plus tard, non sans avoir fait comprendre qu’on lui avait dérobé un document important. Commence alors pour le policier Bayard et son acolyte Simon professeur de Sémiologie une course sans fin pour récupérer ce fameux document. On ira donc dans tous les endroits branchés dans Paris, ceux où on peut avoir des relations sexuels entre hommes, entre femmes et parfois hétérosexuels, mais toujours sous alcool et drogue. On entend parler d’une maladie qui attaque les homosexuels, mais on y croit à peine . On ira aussi à New York pour un colloque sur la langue, toujours pour comprendre ce qu’est la septième fonction du langage. Nous irons aussi à Venise à la rencontre de Umberto Ecco, référence évidemment au « Nom de la Rose », (mais on est tellement loin de la réussite de ce roman !). Tout cela avec le débat politique entre Giscard qui parle en chuintant et Mitterrand dont il faut limer les canines !

J’ai lu sans plaisir mais avec attention plus de la moitié de ce roman, et puis je l’ai terminé en diagonale car vraiment rien ne m’intéressait, cette destruction du monde intellectuel parisien et des penseurs de cette époque était vraiment pénible. J’ai retrouvé ce qui m’avait déplu dans « Perpectives », un récit touffu qui passe d’un monde à l’autre, tout cela avec une intrigue qui visiblement est le cadet des soucis de l’auteur et donc du nôtre. Je pense que l’auteur s’est bien amusé à mettre tous ces personnages en scènes, BHL et sa chemise blanche ouverte, Sollers et ses propos tournant toujours autour de la sexualité, Althusser qui étrangle sa femme, Chomsky qui crache sa haine contre Derrida … Malheureusement, son amusement de l’entre-soi parisienne m’a vraiment ennuyée !

Extraits

Début.

La vie n’est pas un roman. C’est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvres. Le plus grand critique littéraire du XX° siècle à toutes les raisons d’être angoissé au dernier degré. Sa mère est morte avec qui il entretenait des rapports très proustien. Et sont cours au Collège de France intitulé « la préparation du roman » s’est soldé par un échec qu’il peut difficilement se dissimuler : toute l’année il aura parlé à ses étudiants de haikus japonais, de photographie, de signifiant et de signifié, de divertissement pascalien, de garçons de café, de robes de chambre ou de place dans l’amphi – de tout sauf du roman.

Les intellectuels à l’hôpital.

Les trois anges de la vengeance reviennent déchaînés du royaume des morts : « c’est un mouroir ! C’est un scandale ! De qui se moque-t-on ? Pourquoi personne ne nous a prévenus ? Si nous avions été là ! » Dommage qu’il n’y ait pas eu de photographe dans la salle pour immortaliser ce grand moment de l’histoire des intellectuels français : Kristeva, Sollers, BHL. en train de houspiller le personnel hospitalier pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles on traite un patient aussi prestigieux que leur grand ami Roland Barthes.

Gentillesse entre intellectuels.

Officiellement, les deux hommes sont ici parce que Deleuze a été mis en cause par BHL. L’interrogatoire commence donc pas A comme accusation.« Monsieur Deleuze, on nous a fait part d’un contentieux entre vous et Roland Barthes. Quelle en était la teneur ? » Deleuze porte à sa bouche une cigarette à demi consumée mais éteinte. Bayard remarque les ongles anormalement longs. « Ah bon ? ah non. J’ai aucun contentieux avec Roland, en dehors du fait qu’il a soutenu cette nullité, là, le grand con avec sa chemise blanche. »

Typologie des joueurs de billard.

Simon entend le jeûne mieux habillé contester un point de règle. » Non, les deux coups en cas de faute de l’adversaire ne sont pas cumulables si tu rentres une boule à toi sur ton premier coup. » Étudiant en droit deuxième année ( a probablement redoublé sa première année). Vu les fringues, veste, chemise, Simon dirait Assas. L’autre lui répond en insistant sur les mots : » OK, pas de problème, cool, comme tu préfères. Moi je m’en fous. Ça m’est égal. » Psycho, deuxième année (ou redouble sa première) . Censier ou Jussieu (il joue à domicile, ça se voit). La jeune fille émet un petit sourire faussement discret mais qui se veut entendu. Elle a des kickers bicolores aux pieds indignes a un revers bleu électrique, une queue de cheval attachée par un chouchou et elle fume des Dunhill Light : lettres modernes première année Sorbonne ou Sorbonne Nouvelle, probablement un an d’avance.

Genre de propos qui ne me font même pas sourire.

Sollers écarte les bras comme s’il battait des aile, et déclare avec enthousiasme : » Ce pape est tout à fait à mon goût ! ( Il croque dans une asperge.) N’est-il pas sublime quand il descend de son avion pour baiser le sol qui l’accueille ?… Quel que soit le pays, le pape se met à genoux comme une prostituée magnifique qui s’apprête à vous prendre dans sa bouche et il baise le sol… ( Il brandit son asperge à demi croquée) Ce pape est un baiseur, que voulez-vous … Comment pourrais-je ne pas l’aimer ?.. »Le couple de New-Yorkais glousse de concert.

Lacan aimait un petit cri d’oiseau en levant la main mais renonce à prendre la parole. Hélène, qui a de la suite dans les idées comme tout bon communiste demande : » Et lui vous croyez qu’il aime les libertins ? Aux dernières nouvelles, il n’est pas très ouvert sur la sexualité. ( Jette un regard à Kristeve.) Politiquement, je veux dire »Sollers émet t un rire bruyant qui annonce une stratégie dont il est coutumier et qui consiste à embrayer, à partir du sujet de départ sur à peu près n’importe quoi sans transition : « C’est parce qu’il est mal conseillé … Du reste, je suis sûr qu’il est entouré d’homosexuels … Les homosexuels sont les nouveaux jésuites … mais sur ces choses-là ils ne sont pas forcément d’aussi bons conseils … Quoique … il paraît qu’il y a une nouvelle maladie qui les décime … Dieu a dit croissez et multiplier … La capote … Quelle abomination ! … Le sexe aseptisé …Les corps calleux qui ne se touche plus … Pouah … Je n’ai jamais utilisé une capote anglaise de ma vie … Pourtant, vous connaissez mon anglophilie … Envelopper ma bite comme un bifteck… Jamais ! …