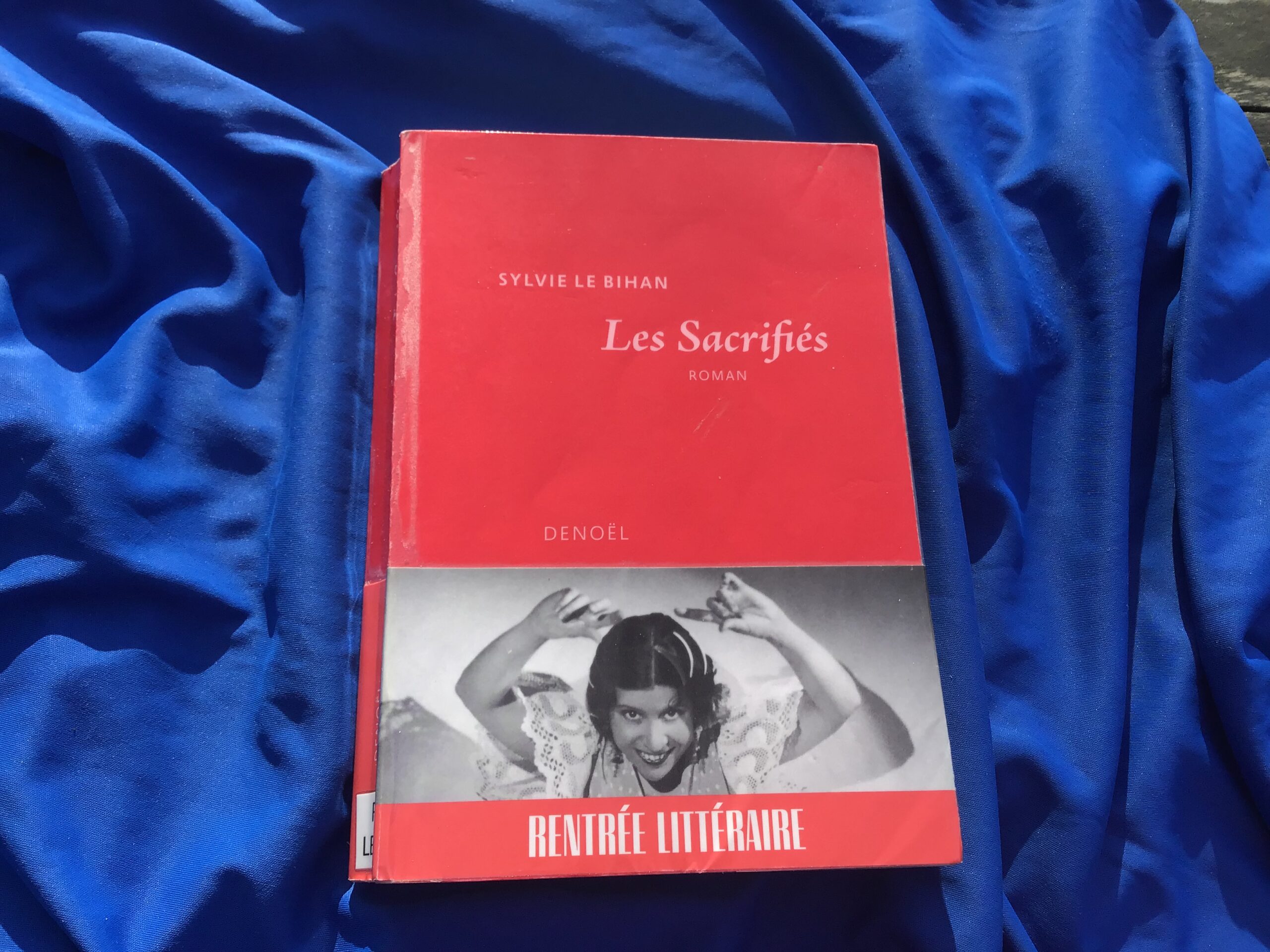

Édition Denoël, 373 Pages, octobre 2022

Un roman historique et … d’amour, nous fait revivre l’Espagne de 1925 à 1939. Il est raconté par un vieil homme qui vit à Paris, en 2000 .

Un roman historique et … d’amour, nous fait revivre l’Espagne de 1925 à 1939. Il est raconté par un vieil homme qui vit à Paris, en 2000 .

C’est un roman très touffu car il couvre une très longue période avec beaucoup de personnages.

En 1925, Juan Ortega est un jeune gitan qui, fils et neveu de toréador, a une autre passion : la cuisine. Dans la première partie, il vit chez son oncle Ignacio et sa famille, mais Ignacio est amoureux d’une danseuse de Flamenco : Encarnacion . Cette première partie permet d’évoquer le talent des toréadors et des dangers de la corrida.

Ignacio emmène le très jeune Juan avec lui à Madrid car il décide de quitter sa femme qu’il n’aime plus. Et là, c’est l’énorme choc pour Juan, il tombe immédiatement amoureux d’Encarnacion la maîtresse de son oncle . Alors va commencer pour lui ce rôle qu’il jouera toute sa vie : le petit gitan très fier mais toujours en arrière plan et qui doit protéger l’amour d’ Ignacio et de la danseuse de flamenco.

C’est la partie la plus longue et la plus riche du roman. Car à Madrid l’auteure décrit bien la rencontre avec tous les intellectuels madrilènes en particulier un certain Federico Garcia Lorca ,ce poète qui transforme tout ce qu’il vit en une langue magnifique. Ignacio a arrêté la tauromachie pour s’essayer à l’écriture et se donner tout entier à son amour. Mais dans un retour désespéré pour braver la mort dans une dernière corrida, et avant d’avouer à Encarnacion qu’il veut refaire sa vie avec une nouvelle conquête, il y trouvera la mort.

Juan peut-il enfin aimer Encarnacion ? Non, car celle-ci ne semble pas l’aimer et lui préfère son beau poète qui pourtant lui n’aime que les hommes. Pour corser les relations amoureuses, il y a la petite sœur Carmen qui est follement amoureuse de Juan mais celui-ci ne la voit que comme une petite fille et de toute façon n’a d’yeux que pour sa sœur.

Dans cette partie, on voit la montée des dangers pour la toute jeune république espagnole avec le moment le plus terrible l’assassina de Federico Garcia Lorca, victime de sa liberté de paroles et de mœurs, d’après cet auteur il aurait été victime d’une vengeance d’une haine entre familles de Grenade, certains se seraient reconnus dans des pièces de théâtre où il s’est moqué de l’étroitesse d’esprit de certaine familles voisines de la sienne.

Juan se réfugie à Paris et devient cuisinier dans le restaurant « le catalan », ce moment de sa vie est presque heureux et permet d’évoquer la période du front populaire et le soutient aux républicains espagnols .

Il retrouvera Encarnacion le temps de l’aider à franchir la frontière en 1939. Mais ils seront séparés , il faut attendre l’année 2000 et son retour à Madrid pour que le roman d’amour trouve sa fin, dont je ne vous dirai rien.

J’ai des réserves sur ce roman, dont j’ai beaucoup aimé l’arrière plan historique mais dont les différentes histoires d’amour ne m’ont pas convaincue et m’ont empêchée d’adhérer aux personnages. J’ai souvent trouvé que les intrigues amoureuses encombraient le récit, je retiendrai, pourtant, l’effervescence prérévolutionnaire en Espagne et la perte des illusions quand la jeune République Espagnole ne sait, ni se défendre contre ceux qui veulent la détruire de l’extérieur, ni de ses ennemis intérieurs : les divisions et les illusions idéologiques des républicains.

Extraits

Début du prologue 6 février 1939

7 heures du matin col de LliAvant de reprendre le chemin de la montagne, le petit groupe se tourna une dernière fois vers la silhouette du ma de Can Barrière, qui s’effaçait sous la pluie glacée. Ils savaient que cette bâtisse leur survivrait et que les larmes qu’ils avaient versées entre ses murs épais murs de pierre rejoindraient et celles d’autres tragédies oubliées elle aussi.

Début.

– Tu te tiens bien droit et tu dis rien sauf si on te pose une question . T’as bien compris Juan ?Ils avaient quitté la route principale et s’étaient engagés sur un chemin cahoteux qui traversait les champs déjà grillés par le soleil andalou. Les roues de la carriole grinçaient à chaque pas du robuste bidet qui la tirait, langue pendante vers une hacienda nichée sur une colline de Pino Montano couverte de vignes et d’oliviers. Dans les champs les affaneurs, ces gagne deniers venus de Galice ou de la plaine, levaient tête au passage de l’attelage. De leurs yeux plissés sous les rayons d’un soleil bas se happaient la fatigue et l’envie.

Le goût de la mort .

Quelques jours après l’enterrement à Séville de son célèbre cousin, et alors que tous le pays et le « mundillo » fermé de la tauromachie étaient encore sous le choc, en habit de deuil mais le regard sec, Maria Ortega avait pris Juan par les épaules– Mon fils, lui avait-elle dit d’une voix tremblante de fierté, ne montre jamais que tu as peur. Être un Ortega c’est porter dans son sang le courage et la mort.

J’ai beaucoup de mal à croire au coup de foudre.

Sa première rencontre avec Encarnación eut un caractère d’étrangeté absolue. Il n’avait jamais vu tant d’amour ni une femme si émue. Pourtant, malgré toute l’affection qu’il portait à Igncio, il fut envahi par la plus insolite et la plus contradictoire des émotions : une forme de honte mais aussi la certitude qu’il n’était coupable de rien. En un regard, il tomba amoureux d’Encarnación

Vision de New York 1930.

Il vit défiler dans un chaos organisé et puant des façades hétéroclites mêlant styles gothique et barres de fer assemblées par de gros boulons. Les rues étaient encombrées de calèches, d’omnibus, d’automobiles au moteur pétaradant est de files de piétons pressés. Juan eut le sentiment effrayant que cette turbine urbaine aurait pu avaler une marée humaine dans l’indifférence la plus totale. Une ville brutale, moderne, enfumée et gigantesque, une fourmilière dont la nature était exclue, une métropole tentaculaire à l’activité incessante : voilà quelles furent ses premières impressions.

Le « duende ».

le « duende », « ce pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu’aucun philosophe n’explique » pour reprendre les mots de Goethe sur Paganini Le « duende » unit sur le fil l’extase de la beauté et la possibilité de la mort.

Éducation d’un gitan espagnol.

– Mon fils, lui avait-elle dit d’une vœux tremblante de fierté, ne montre jamais que tu as peur. Être un Ortega, c’est porter dans son sang le courage et la mort.

Le toréador et la corrida.

Le public accourait à chacune de ses corridas pour le voir combattre les bêtes, tant avec la hantise qu’avec le désir secret de voir les cornes déchirer ses chemises et son sang couler sur le sable, se mêlant à celui du taureau.

Paroles de Federico Garcia Lorca :

– Dans mon recueil « Impressions et paysages », je dis que la poésie existe en toute chose. Dans le laid, dans le beau, dans le dégoûtant ; le plus difficile est de savoir la révéler, réveiller les lacs profonds de l’âme. Ce qu’il y a d’admirable chez un esprit, c’est sa capacité à recevoir une émotion, à l’interpréter de bien des manières, toutes contraires les unes aux autres.

Les gitans et les artistes militants.

Juan, seul représentant de la misère andalouse était tétanisé par leur prise de parole. Les gitans qui vivaient en marge de la société espagnole ne s’étaient jamais impliqués dans les conflits idéologiques de leur pays. Ils formaient un refuge collectif intérieur, clos et régis par les seules lois et traditions ancestrales. Pourtant le jeune homme n’avait jamais accepté que la noblesse d’un gitan puisse consister également à subir les injustices de la vie avec humilité. Il connaissait le quotidien des pauvres gens, celui des journaliers qui vendaient leur sueur et leur corps pour quelques pièces. Celui des mères démunies face à leurs enfants affamés. Il aurait voulu hurler la douleur du peuple et faire comprendre à ces jeunes excités à quel point ils étaient privilégiés. Leur démontrer que le seul fait d’avoir la liberté de penser était un luxe. À plusieurs reprises, il eut le courage d’intervenir dans les discussions, mais ses paroles furent vite balayées par la verve de ces artistes qui, sans jamais avoir connu le spasme d’un ventre vide, se targuaient de savoir qu’éduquer le peuple était plus essentiel que de le nourrir.

Amoureux au premier regard et certitudes des danseuses de flamenco.

– Allons, tu e trop jeune pour souffrir comme ça à ton âge, il est inconvenant de t’effondrer parce qu’un garçon t’ignore. Tu verras. Plus tard, quand tu danseras en public, il y aura tant de grands hommes à tes pieds que tu en oublieras Juan, puisqu’il est assez sot pour ne pas te voir aujourd’hui.Pourtant, Carmen sentait bien qu’il n’y aurait jamais personne d’autre ; elle restait convaincue que Juan était l’homme de sa vie et qu’il lui ouvrirait un jour son cœur et ses bras

Prémices de la guerre d’Espagne.

Depuis quelques mois, la déception grandissait en Espagne, et les républicains semblaient complètement dépassés par l’instabilité du régime parlementaire, la grève générale et les conflits incessants au sein de leur parti. S’ils s’étaient assuré le soutien du peuple, qui les avait portés à la tête du pays en 1931, plus personne désormais ne contrôlait cette force qu’ils avaient mise en branle et qui se divisait en groupuscules disparates. Dans les municipalités socialistes, la « guardia civil » , le corps de police traditionnel qui, depuis 1932, devait collaborer avec la « guardia de asalto » , la garde d’assaut mise en place par le gouvernement de gauche, avait décidé de ne plus intervenir pour maintenir l’ordre face à l’escalade de la violence.

Douleur et amour .

L’amour est une projection vers l’autre. Il dure tant qu’on n’est pas déçu, et tant qu’on ne s’ennuie pas. Et puis il disparaît beaucoup plus lentement qu’il n’est apparu. La défaite de l’amour, on ne l’accepte pas. On se bat, on se raccroche à ce qui nous a fait aimer . Voilà pourquoi l’amour fait mal : parce qu’on s’est trompé. En fait, aimer c’est peut-être avant tout s’aimer soi-même.