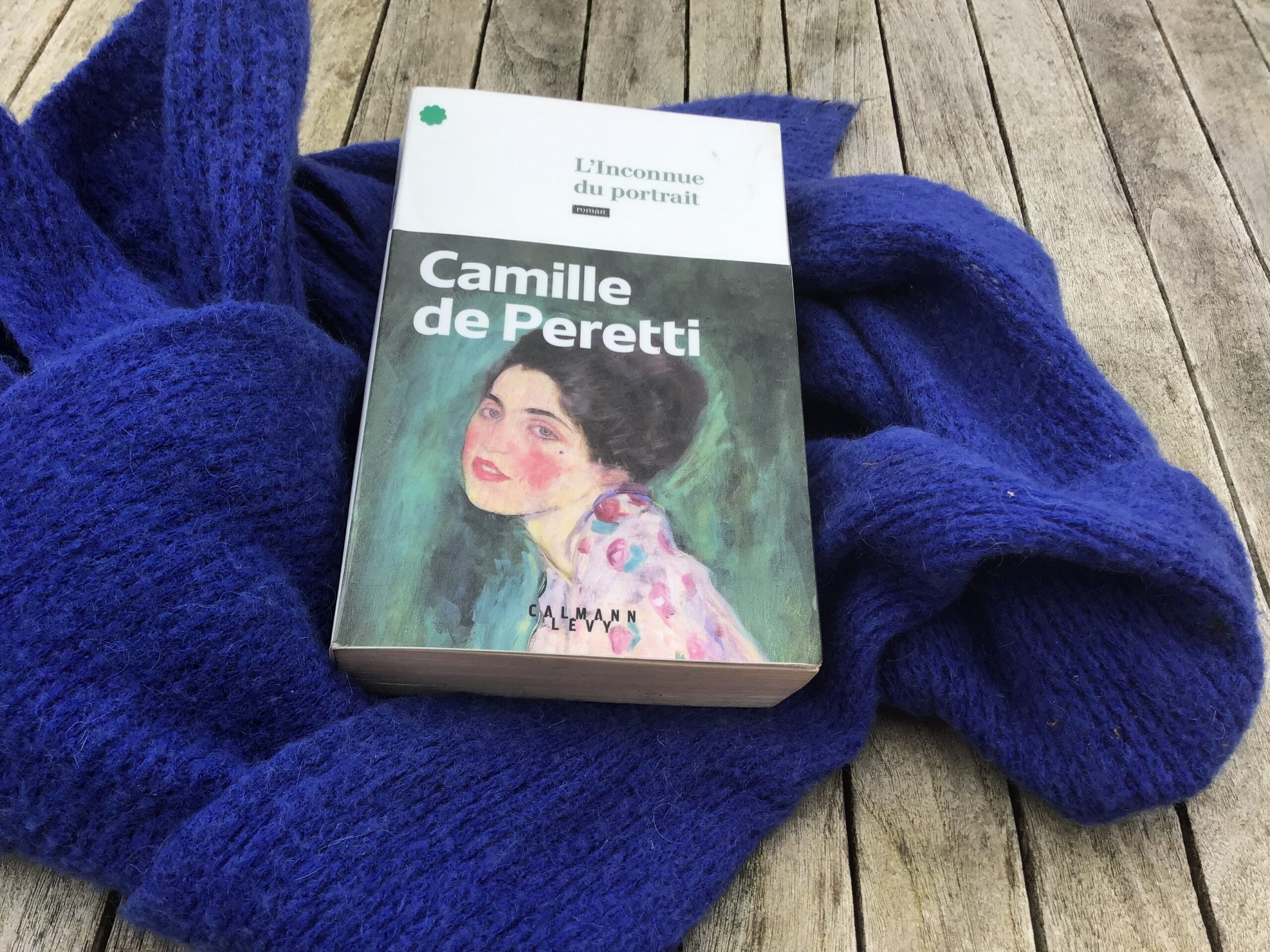

Éditions de l’Olivier,413 pages, octobre 2024, première édition en 1945

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

La France est comme les étoiles qui donnent encore de la clarté la nuit, quand il fait ben noir

Déjà en 2013 le club de lecture m’avait fait lire un roman de cette écrivaine : « la petite poule d’eau« . Ce roman-ci est un grand succès de la littérature canadienne, il paraît la première fois en 1945 . C’est un roman très surprenant pour la lectrice que je suis aujourd’hui, une plongée dans le monde misérable de Montréal, au début de la deuxième guerre mondiale. Surprenant, car c’est un style incroyablement démodé, personne n’écrit plus comme ça, en détaillant par le menu toutes les circonvolutions psychologiques des différents personnages. La misère dans laquelle est plongée les gens pauvres du Québec est vraiment saisissante, nous suivons une famille celle de Rose-Anna et Azarius Latour, qui ont beaucoup d’enfants, dont un petit Daniel qui est atteint de Leucémie, et Florentine une jeune fille décidée et qui rapporte toute sa paye de vendeuse à sa famille. Azarius est un homme bon mais incapable de faire vivre sa trop nombreuse famille, Rose-Anna est désespérée et travaille sans arrêt pour économiser le moindre centime. Les histoires d’amour de Florentine, occupent une grande partie du roman, cela nous vaut de connaître Jean Lévêque un homme sans cœur, mais Florentine tombera follement amoureuse de lui. Cette histoire d’amour racontée dans le moindre détail m’a replongée dans des romans que j’ai lus dans ma jeunesse, sans être mièvre, car les personnages sont complexes, c’est quand même très convenu et en plus il y a le bel Emmanuel un homme bien sous tout rapport avec qui elle finira par se marier sans lui dire qu’elle attend un enfant de Jean.

Déjà en 2013 le club de lecture m’avait fait lire un roman de cette écrivaine : « la petite poule d’eau« . Ce roman-ci est un grand succès de la littérature canadienne, il paraît la première fois en 1945 . C’est un roman très surprenant pour la lectrice que je suis aujourd’hui, une plongée dans le monde misérable de Montréal, au début de la deuxième guerre mondiale. Surprenant, car c’est un style incroyablement démodé, personne n’écrit plus comme ça, en détaillant par le menu toutes les circonvolutions psychologiques des différents personnages. La misère dans laquelle est plongée les gens pauvres du Québec est vraiment saisissante, nous suivons une famille celle de Rose-Anna et Azarius Latour, qui ont beaucoup d’enfants, dont un petit Daniel qui est atteint de Leucémie, et Florentine une jeune fille décidée et qui rapporte toute sa paye de vendeuse à sa famille. Azarius est un homme bon mais incapable de faire vivre sa trop nombreuse famille, Rose-Anna est désespérée et travaille sans arrêt pour économiser le moindre centime. Les histoires d’amour de Florentine, occupent une grande partie du roman, cela nous vaut de connaître Jean Lévêque un homme sans cœur, mais Florentine tombera follement amoureuse de lui. Cette histoire d’amour racontée dans le moindre détail m’a replongée dans des romans que j’ai lus dans ma jeunesse, sans être mièvre, car les personnages sont complexes, c’est quand même très convenu et en plus il y a le bel Emmanuel un homme bien sous tout rapport avec qui elle finira par se marier sans lui dire qu’elle attend un enfant de Jean.

Raconté comme ça, je doute que vous ayez envie de lire ce roman, mais il y a un charme certain à la langue et aux descriptions des paysages si rudes. J’ai quand même eu du mal à ne pas secouer la pauvre Florentine et ses idées de l’amour, s’attacher à un homme qui vous méprise n’a jamais été mon fort. L’autrice s’attache à rendre chaque personnage complexe et même le fameux Jean Lévêque le séducteur qui méprise les femmes qui s’attachent à lui, a le droit à une présentation nuancée. il a eu le malheur de perdre ses parents alors qu’il avait quatre ans, il a été élevé d’abord dans un orphelinat puis dans une famille d’adoption sans connaître la moindre tendresse. Est ce pour cela qu’il est incapable de se laisser aller à la tendresse ?

J’ai eu aussi du mal à accepter que finalement pour tous les personnages, la guerre les sauvera de la misère ou d’une passion amoureuse si mal partie.

Sur Luocine, deux livres sur la misère et la difficulté de vivre dans des régions inhospitalières, celui de Joël Elgloff fait 147 pages et celui-là 413 pages, dans le premier tout est évoqué dans une langue poétique et envoutante, dans celui-ci vous aurez le poindre détail des hésitations et des disputes amoureuses ou des conversations de bistrots. Je pense que le premier correspond plus à la sensibilité des lectrices et lecteurs d’aujourd’hui.

Extraits.

Début.

À cette heure, Florentine s’était prise à guetter la venue du jeune homme qui, la veille, entre tant de propos railleurs, lui avait laissé entendre qu’il la trouvait jolie.

Personnalité de Jean et idée du style .

Le regard du jeune homme effleura le campanile de Saint-Thomas-d’Aquin, la tourelle à colonnade du couvent, la flèche de Saint-Henri, et monta directement aux flancs de la montagne. Il aimait à s’arrêter sur cette voie et à regarder, le jour, les grands portails froids, les belles demeures de pierre grise et rose qui se dégageaient nettement là-haut, et, la nuit, leurs feu qui brillaient lointains, comme des signaux sur la route. Ses ambitions, ses griefs se levaient et l’enserraient alors de leur réseau familier d’angoisse. Il était à la fois haineux et puissant devant cette montagne qui le dominait.De la rue Saint-Antoine monta de nouveau cet écho de pas scandés qui devenait comme la trame secrète de l’existence dans le faubourg. La guerre ! Jean y avait déjà songé avec une furtive et impénétrable sensation de joie. Est-ce que ce n’était pas là l’événement où toutes ses forces en disponibilité trouveraient leur emploi ? Combien de talent qui n’avaient pas été utilisés seraient maintenant requis ? Soudain il entrevoit la guerre comme une chance vraiment personnelle, sa chance à lui d’une ascension rapide.

Image du Canadien français.

Ce n’était pas que le patron fût bougon ou bien hautain, mais comme la plupart des Canadiens français, il répugnait au service de restaurateur qui exige une déférence tout à l’opposé de leur nature.Au fond Sam Latour restait toujours comme humilié lorsque son commerce l’entraînait, par exemple, à laisser une belle discussion en plan pour aller dans l’arrière-cuisine réchauffer une tasse de café ou un bol de soupe.

L’amour destructeur.

Un instant, un très bref instant, elle fut traversée d’une nostalgie : elle pensa prier pour que fût extirpé de son cœur cet amour qui la rongeait. Mais penchée jusqu’à toucher de son front le bord du banc, elle revit Jean, de dos, s’en allant. Et alors, elle s’accrocha à son tourment, elle s’y tint comme une noyée à son épave.

La misère.

Elle, silencieuse, songeait que la pauvreté est comme un mal qu’on endort en soi et qui ne donne pas trop de douleur, à condition de ne pas trop bouger. On s’y habitue, on finit par ne plus y prendre garde tant qu’on reste avec elle tapie dans l’obscurité ; mais qu’on s’avise de la sortir au grand jour, et on s’effraie d’elle, on la voit enfin, si sordide qu’on hésite à l’exposer au soleil.