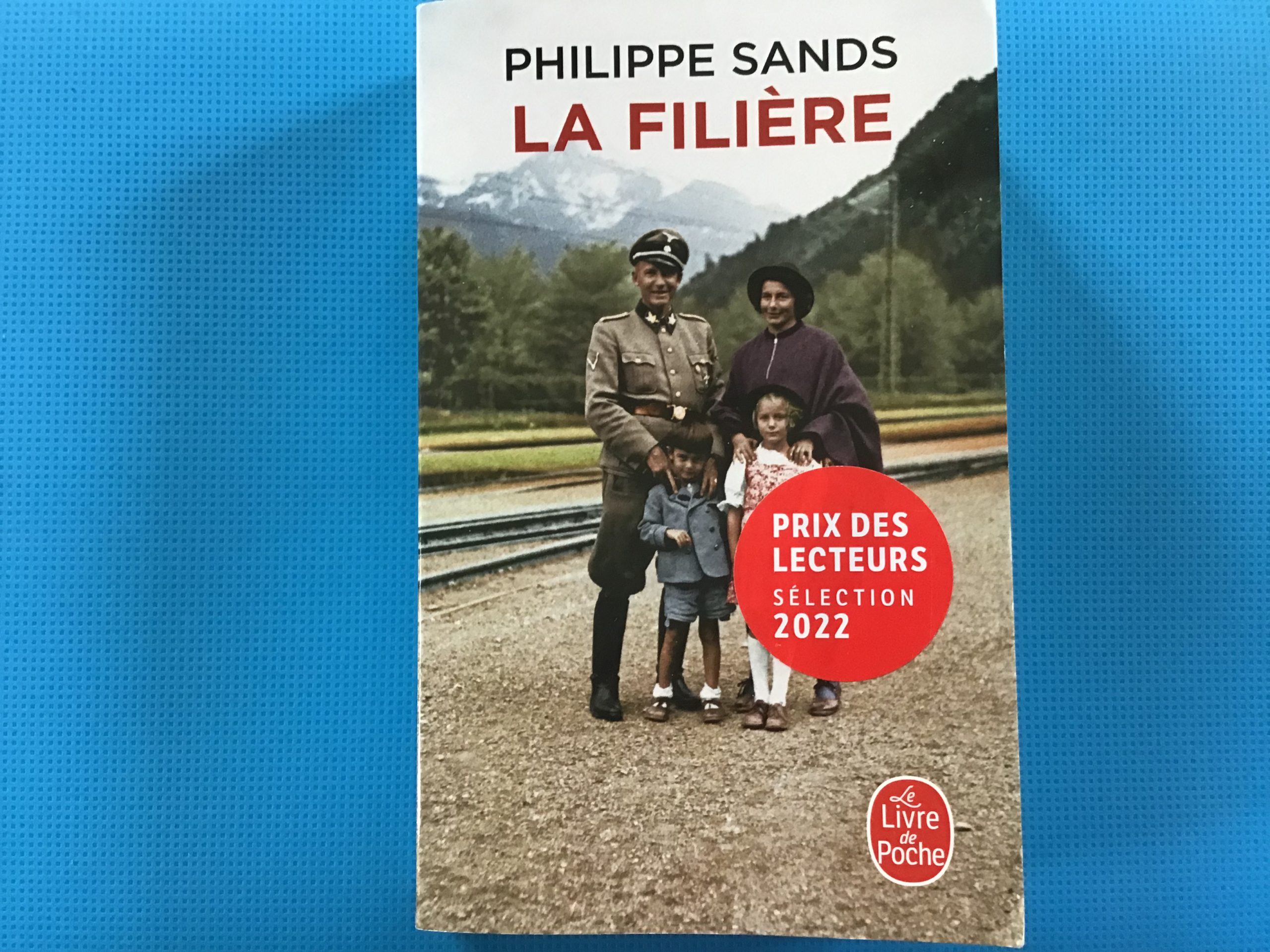

J’ai choisi ce livre à la médiathèque car je ne connaissais pas du tout Felix Kersten, et savoir qu’il avait été le thérapeute d’Himmler et avait réussi à arracher d’une mort certaine au moins 100 000 personnes dont un 60 000 juifs, m’a donné envie d’en savoir beaucoup plus.

J’ai choisi ce livre à la médiathèque car je ne connaissais pas du tout Felix Kersten, et savoir qu’il avait été le thérapeute d’Himmler et avait réussi à arracher d’une mort certaine au moins 100 000 personnes dont un 60 000 juifs, m’a donné envie d’en savoir beaucoup plus.

Je lis beaucoup de livres sur la deuxième guerre mondiale, en particulier sur la Shoa et savoir qu’un homme a fait le bien au milieu de cette bande d’assassins m’a fait plaisir. Seulement voilà, il faut quand même se plonger dans la vie des dirigeants crapuleux Nazis, et, c’est particulièrement pénible à lire.

Si, comme moi, vous ne connaissez pas Felix Kersten, je vous raconte rapidement son destin extraordinaire. Cet homme est masseur kinésithérapeute et a été formé par un spécialiste chinois. Il est d’origine finlandaise exerce en Hollande. Il se trouve qu’il est très doué et soigne des gens très connus et un jour, il est appelé pour soigner Himmler. Lui même est un anti Nazi convaincu et il décide très vite de n’accepter aucune rétribution de ce chef nazi mais d’obtenir de lui la libération de gens dont des résistants de différents pays nordiques lui donnent les noms. Cela permet à l’auteur de décrire les luttes entre les différents chef Nazis et de cerner au plus près la personnalité d’Himmler Comme il est le seul à pouvoir calmer les douleurs insupportables d’Himmler, il arrive à obtenir ce qu’il lui demande. À la fin de la guerre, il mène des actions héroïques pour sauver les juifs qui étaient encore en vie dans les camps de concentration. Il faudra du temps pour que toute l’étendue de ses actions soient mises en lumière, surtout en Suède où des personnages importants veulent apparaître comme ayant fait eux mêmes ces actions glorieuses et ne veulent absolument pas reconnaître ce qu’ils doivent à Félix Kersten.

Un livre intéressant, mais qui m’a plombé le moral même si cette fois, je n’étais pas du côté des victimes, ils sont quand même là tous ces millions morts, derrière toutes les élucubrations de ces nazis si convaincus d’avoir raison de débarrasser la terre des juifs et des sous hommes en menant des guerres de plus en plus terribles pour les allemands mais aussi pour les populations qui essayaient de leur résister.

Citations

Et dire que cette bande crapules qui a été responsable des millions de morts .

Dans la capitale allemande, ses patients, devenus pour la plupart de fidèles amis, lui racontent tout ce qui se murmure dans les milieux d’affaires berlinois : Joachim von Ribbentrop, le nouveau ministre des affaires étrangères dont la suffisance n’a d’égale que l’incompétence, veut entraîner le Führer dans une guerre contre L’Angleterre, le maréchal Goering, morphinomane ventripotent et maître du plan quadriennal, cherche à monopoliser l’ensemble de l’industrie allemande au service d’un réarmement à outrance ; Joseph Goebbels, nain venimeux, orateur fanatique et premiers satyre du Reich est l’organisateur des pires débordements du régime depuis l’incendie du Reichstag jusqu’à la Nuit de cristal ; le Reichleiter Robert Ley, chef hautement alcoolisé de l’Abeitsfront, à érigé La corruption en industrie à outrance. Pourtant, c’est l’ancien ingénieur agronome et éleveur de poulet Henri h Himmler, Reichführer SS et chef de la police allemande qui reste l’homme le plus redouté d’Allemagne -et à juste titre ses 280 SS ont constitué la première garde rapprochée du Führer ….

Quand on cite des propos j’aime bien savoir s’ils sont historiques ou non . L’esprit y est certainement : Paroles d Himmler

Ce n’est pas l’Angleterre décente qui nous a déclaré la guerre, c’est celle des juifs anglais. Voilà ce qui rassure le Führer. Malgré tout, l’Angleterre va souffrir de cette guerre ; le Führer est fermement résolu à laisser la Luftwaffe éradiquer ville après ville, jusqu’à ce que les bons éléments en Angleterre comprennent à quoi les juifs ont mené leur pays. Lorsqu’ils demanderont l’arrêt des hostilités, ils se verront accorder une paix généreuse en contrepartie de la livraison de tous leurs juifs à l’Allemagne. C’est fait, l’Allemagne en arrivera à donner à l’Angleterre la place qui lui revient dans le monde. Les Anglais étant des Germains, le Führer les traitera en frères.

Un nid de scorpions.

Himmler conservait donc un épais dossier contenant des pièces compromettantes pour son subordonné Heydrich, qui en avait lui-même constitué un de même nature sur son chef Himmler. C’est ce qui explique, dès le décès de Heydrich, le Reichsführer se soit précipité à son chevet pour récupérer les clés de son coffre ! Il ne faut jamais l’oublier : nous sommes au beau milieu d’un nid de scorpions.