Éditions Passé Composés, 392 pages, février 2025

Traduit de l’anglais (Royaume- Uni) par Martine Devillers-Argouarc’h

Je suis vraiment très contente de contribuer au mois des feuilles allemandes avec cet essai. Cette auteure, bien que d’origine allemande (de l’Est) , écrit et a fait toute sa carrière intellectuelle en Grande Bretagne.

Je suis vraiment très contente de contribuer au mois des feuilles allemandes avec cet essai. Cette auteure, bien que d’origine allemande (de l’Est) , écrit et a fait toute sa carrière intellectuelle en Grande Bretagne.

C’est un livre très dense, il se lit cependant très bien mais demande une véritable attention. Chaque chapitre , ou chaque nouvel aspect commence par une anecdote sur un personnage qui a vraiment existé : cela rend la lecture plus vivante et les idées de l’auteure, plus faciles à comprendre en ancrant les conséquences de ce qu’il se passait dans la réalité quotidienne. Le livre couvre tout le passé de l’ex-RDA, depuis sa création jusqu’à sa disparition. Si on a vécu un peu cette période, ou si on a beaucoup lu, ce livre condense tout ce que l’on sait et apporte un éclairage intéressant sur chaque période.

Les dirigeants de ce pays viennent d’URSS, ils faisaient partie de la diaspora allemande qui a fui le Nazisme. Hélas, ce sont les pires d’entre eux, car Staline a « purgé » cette diaspora de tous les éléments qui lui faisaient peur. Donc, ceux qui ont survécu sont les plus vils flatteurs pro staliniens et qui ont, consciencieusement, dénoncé leurs compatriotes pour sauver leur peau (comme Walter Ulbricht par exemple). J’ai appris en lisant ce livre que Staline n’était pas favorable à la création de la RDA, il préférait une Allemagne unie et neutre, il avait peur qu’avec la création de la RDA pro soviétique, la réponse de l’occident serait de réarmer l’autre partie du pays, ce qui s’est avéré exact. Ce sont les dirigeants allemands qui ont imposé la RDA à Staline.

Le début est chaotique car comment faire aimer les soviétiques à une population qui ne s’est pas sentie libérée par les Russes mais pillée et violentée par eux. Ce sera un paradoxe difficile à surmonter. J’ai appris aussi que c’est en RDA que les populations germanophones chassées des pays qui avaient été envahies par l’Allemagne ont été accueillies en arrivant le plus souvent sans rien. Tant que la frontière a été ouverte en particulier à Berlin le nombre d’Allemands de l’Est passant à l’ouest ne cessait d’augmenter. D’où la construction du mur et la répression souvent mortelle de ceux qui voulaient échapper au régime.

Ensuite, cet essai montre que lorsque le régime arrivait tant bien que mal à satisfaire les besoins économiques de la population , les gens étaient assez satisfaits de leur sort. C’est un peu bizarre les points sur lesquels l’auteure insiste : les jeans fabriqués en occident et le café qui visiblement ont coûté très chers à la RDA.

Pour elle, le changement de régime n’est pas venu des Allemands de l’est mais de la Russie qui sous Gorbatchev ne veut plus d’un régime autoritaire sous la coupe d’un seul parti. Elle évoque aussi l’ennui que la jeunesse éprouvait à vivre dans un pays où tout était prévu. Bien sûr, elle parle de la Stasi mais tout son essai semble prouver que l’on pouvait vivre confortablement en RDA , sans trop se soucier des aspects politiques. Elle prend l’exemple d’Angela Merkel qui semble se jouer très facilement de la surveillance policière.

Elle insiste beaucoup aussi, sur la situation des femmes en RDA , qui, bien avant son homologue de l’Ouest avait favorisé l’emploie des femmes dans tous les domaines en s’appuyant sur une politique de la petite enfance très généreuse.

J’ai lu que son livre a été mal accueilli en Allemagne, cela ne m’étonne pas trop car elle est vraiment très critique sur la réunification qui n’a pas su garder les aspects positifs du pays dont elle est originaire (les usines qui donnaient du travail à des ouvriers hautement qualifiés, le statut des femmes) . Elle rend même responsable la réunification d’avoir expulsé des travailleurs étrangers sans leur donner de compensations financières. Je pense que c’est un peu dur à avaler pour un Allemand qui voit qu’elle appartenait à une partie de la population privilégiée de l’ex-RDA (mère enseignante et père officier) et qu’elle a préféré la Grande-Bretagne à l’Allemagne. J’aurais bien aimé aussi qu’elle aborde les réparations pour la spoliation des biens juifs en RDA, pas un mot sur la shoah quand on parle de l’Allemagne de cette période : c’est un peu bizarre , non ?

Le principal reproche que je fais à cet essai c’est de minimiser le rôle de la Stasi, elle dit qu’on s’habitue à être espionné tout le temps si on a, en contre partie, le confort matériel. Je n’en suis pas aussi sûre mais je pense que sa famille a dû accepter cela pour pouvoir vivre en RDA et qu’il s’agit donc de ce qu’elle a ressenti dans sa jeunesse.

Et évidemment Patrice avait déjà lu ce livre. (Eva et Patrice laisse rarement passer des livres intéressant à propos de l’Allemagne).

Extraits

Début.

Chapitre 1

En tenaille entez Hitler et Staline

1918-1945

« Le froid sibérien te clouer le bec »

Les communistes allemands

Sverdlovsk, Sibérie, 6 août 1937. Un jeune Berlinois de 24 ans, Edwin Jöri, atterit ce jour-là dans une petite cellule sombre exhalant la peur. Des cinquante-huit autres prisonniers politiques qui y languissent déjà, seule une petite poignée tourne un visage hagard et las en direction de la porte pour regarder le nouveau venu. Erwin cherche un endroit où s’asseoir mais le sol est trop encombré. Alors il se tient debout près des latrines, le seul espace libre, un grand tonneau avec un couvercle. Il y reste pendant des heures, des jours, des semaines. Ses pieds gonflent, il a la bouche sèche et la gorge qui brûle chaque fois qu’il avale de l’air. Puis un jour, il s’effondre. On le sort de là et on le traîne jusqu’à l’infirmerie, il se tient la poitrine avec ses poings serrés mais sans force. Un médecin jette un coup d’œil et le renvoie dans sa cellule après avoir décrété qu’il feint d’être malade.

La purge contre les communistes allemands.

L’ordre n°00439 fut le point de départ de ce que l’on désigna comme l' »opération allemande » , soit l’arrestation de 55 005 personnes au total, dont 41 898 seraient fusillées et 13 107 condamnées à de lourdes peines. Peu importait la faveur dont ils jouissaient autrefois auprès des autorités soviétiques, personne n’était à l’abri : des familles entières, tours d’immeubles, rues et usines furent littéralement anéanties. Au sein du comité central du parti communiste, les victimes de Staline furent plus nombreuses que celles d’Hitler.

Origine des dirigeants de la RDA.

Après les purges, le nettoyage interne du KPD et le revirement idéologique ridicule consécutif à la signature du pacte germano-soviétique, le premier cercle de l’enclave communiste à Moscou se trouva réduit à un noyau de fanatiques, un petit groupe qui ferait preuve d’une obéissance aveugle à Staline et couperait tous les liens avec les anciens camarades compatriotes. Au cœur de cette coterie très fermée figurerait Walter Ulbricht et Wilhelm Pieck, qui plus tard auraient pour mission de construire en Allemagne un socialisme à l’image de Staline.

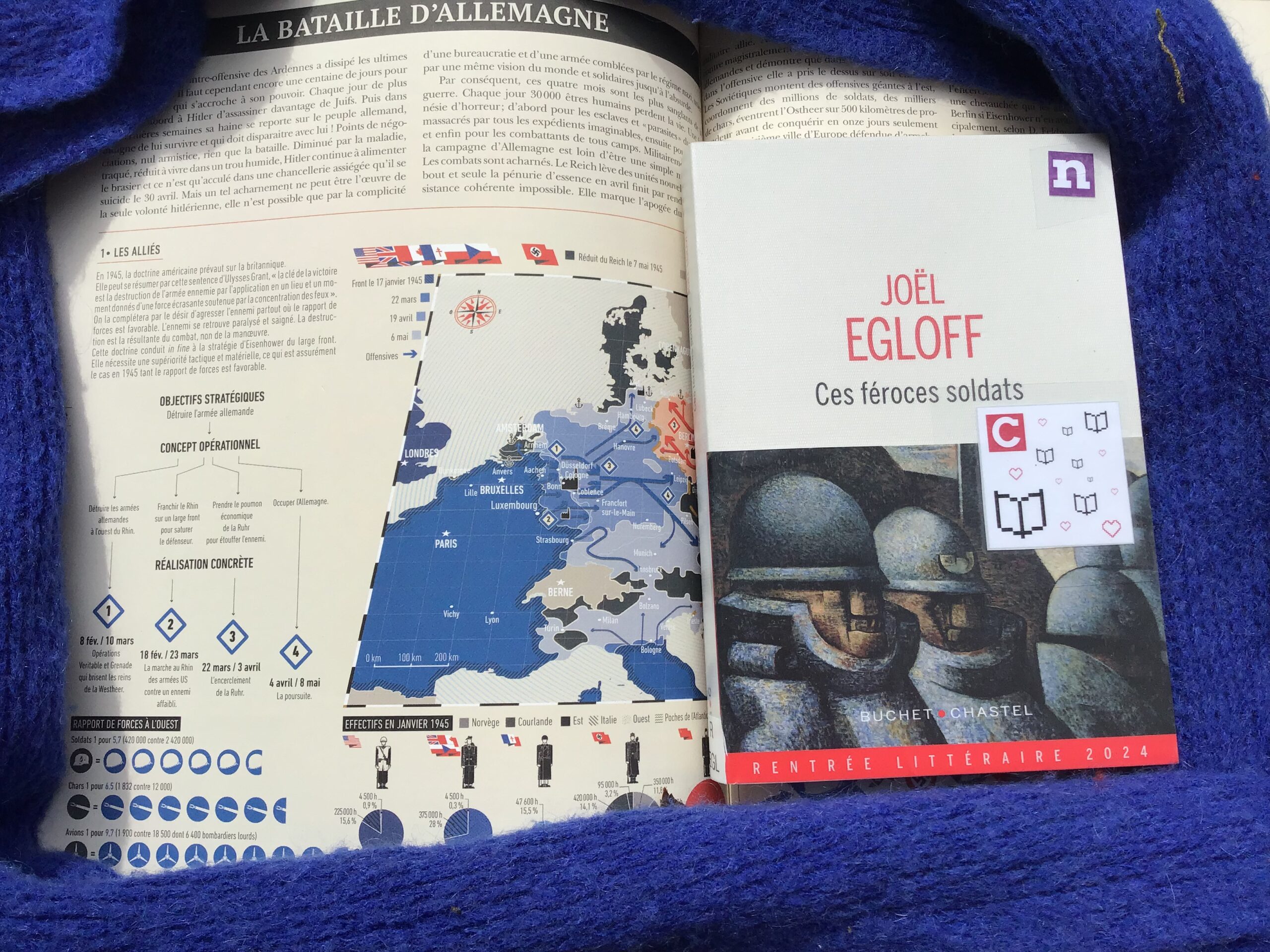

Deux passages qui décrivent la barbarie de la guerre.

Côté allemand.

Sur le front de l’est les soldats allemands avaient été responsables d’un véritable carnage, et les atrocités commises à l’encontre des populations civiles lors de l’avance de la Wehrmacht vers Moscou – pillages, viols, mise à feu et massacres- étaient souvent demeurées impunies. À l’inexorable appareil militaire d’Hitler, les hommes de Staline opposèrent le nombre et la force de la volonté. Les soldats de l’Armée rouge qui, confrontés à la malnutrition, à l’hypothermie et à d’autres obstacles insurmontables, se laissaient aller à penser simplement à abandonner couraient le risque d’être fusillés sur ordre de Staline. Quelques 150 000 soldats soviétiques tombèrent ainsi sous les balles de leurs officiers supérieurs. Les autres poursuivirent le combat, et quand finalement le cours des hostilités changea alors sonna l’heure d’une terrible revanche. Ils y furent poussés par leurs commandants et par les acteurs de la propagande soviétique comme l’écrivain Ilya Ehrenbourg, à la côte populaire et qui dans ses pamphlets tristement notoires, clamait que les Allemands n’avaient rien d’humain et que les soldats pouvaient se venger sur chacun d’entre eux, en n’épargnant ni les femmes ni les enfants.

Côté soviétique .

Ainsi fondirent sur l’est de l’Allemagne, au dernier temps du conflit des colonnes entières de soldats ivrognes et brutaux. Alimenté par les rations d’alcool ou même quand celles-ci venaient à manquer par des produits chimiques dangereux volés dans les stocks restants ou dans les usines, un déferlement de violences s’ensuivit à une échelle sans précédent on estime à deux millions le nombre d’allemandes victimes de viol -environ 100 000 pour la seule ville de Berlin- souvent de façon répétée lors des agressions en bande beaucoup des dernières semaines de l’avance des Rouges sur Berlin. La froideur des statistiques masque l’horreur de ces crimes et les séquelles psychologiques qu’endureront autant les femmes que l’ensemble de la société est-allemande.

Staline ne voulait pas des deux états.

Et comme si le message n’était pas assez clair, Staline leur interdit formellement de proclamer l’existence d’une « démocratie populaire » dans son secteur. Ils ne pourraient imaginer instaurer un État est-allemand que dans la mesure où l’on ne pourrait plus éviter la création d’un autre à l’ouest.

Les évènements qui se produisirent ensuite finir par résoudre ces conflits. Le 8 mai 1949, quatre ans jour pour jour après la capitulation allemande, le conseil parlementaire des zones d’occupation occidentales ratifia la nouvelle constitution sur laquelle il travaillait depuis le mois de septembre. Avec la proclamation de cette loi fondamentale, le 23 mai naquit la République fédérale d’Allemagne. Cette fois, Staline n’avait plus le choix. Le 27 septembre à Moscou, il rencontra une délégation du SED – Ulbricht, Pieck et Grôtewohl, , avaient attendu cette entrevue dans l’angoisse pendant dix longues journées. Résigné le « Guide » consentit enfin à la création de la République démocratique allemande.

Début de la Stasi.

Si à sa création en février la Stasi était une petite organisation de 1100 membres, elle allait vite devenir entre les mains de Miellé, l’un des services de police les plus importants et les plus complexes que le monde eût jamais connu.(…) De tous les pays du bloc de l’est, la RDA avait ceci d’unique que son existence n’était jamais assurée. Ulbricht, Mielke et ceux qui œuvraient avec eux ne devaient pas seulement défendre leur État contre l’Ouest, mais aussi contre Staline qui avait toujours une préférence pour une Allemagne unifiée et neutre. Ils avaient le sentiment de devoir prouver que leur État était un avant-poste pur, fidèle et « non corrompu » de l’empire soviétique. Et cela prit un caractère encore plus urgent après que la RFA d’Adenauer eut commencé à vraiment à s’intégrer à l’Ouest, par le biais du réarmement et de son adhésion à l’Otan en 1955.

En attendant le régime de la République démocratique allemande avait peur de son propre peuple.

Pourquoi le RDA n’a pas réussi à s’enrichir ?

En 1953, pillages personnels et vols mis à part, les Soviétiques avaient officiellement pris à la RDA un excédent de 15 milliards de dollars en guise de réparation et de compensation pour les coûts d’occupation. Ce montant incluait le démantèlement systématique d’usines entières et d’autres actifs immobilisés ainsi que la fourniture de matières premières utiles. Les tuyauteries en plomb étaient arrachées des murs, le métal des portiques volé dans les terrains de jeux les lignes ferroviaires parfois entièrement démontées pour être reconstruites en Union soviétique. La République démocratique allemande aurait pu finir par s’en sortir s’il n’était pas venu s’y ajouter l’ampleur paralysante des réparations en cours, littéralement prélevées sur les lignes d’assemblage allemandes. Cee que Regina Fausrmann a rapporté concernant son usine de pneumatique s’appliquait à tout le secteur manufacturier de la RDA. Les soldats de l’Armée rouge arrivaient, le plus souvent sans s’être annoncés, et ils confisquaient toute la production, ce qui avait des effets dévastateurs sur la planification économique, les filières d’approvisionnement et le moral des travailleurs. Au total entre 1945 et 1953 la jeune république se vit amputée de 60 % de sa production en cours, ce qui ruina ses efforts pour se remettre à flot. Pourtant la population continua à se battre. Dès 1950, le pays retrouva son niveau de production de 1938, alors qu’il avait payé 3 fois plus de réparations que son homologue occidental.

Conclusions après le mur.

Une fois le clivage idéologique fixé dans le béton le calme s’installa. Les mesures répressives cessèrent et le régime se concentra sur la façon d’améliorer l’économie et le bien-être de la société. Les souvenirs les plus durables que de nombreux Allemands de l’Est ont gardé de cette époque sont les projets de construction à grande échelle, les nouvelles opportunités professionnelles, surtout pour les femmes, la première voiture pour les ménages, les premières vacances en famille et l’emménagement dans leur premier appartement moderne.

Sans rien enlever au cataclysme national et personnel que fut la partition de Berlin et de l’Allemagne, tout cela donne à l’ensemble un aspect plus complexe. Le début de l’année 1960 fut à la fois une tragédie et un progrès car la République démocratique allemande ne s’est jamais résumée au mur érigé dans sa capitale.

L’importance du jean.

Toutefois, le port d’un Wisent, (jean fabriqué en RDA) n’était en rien comparable à celui d’un original occidental – tant sur le plan matériel que psychologique. Honecker avait beau essayé (vers la fin des années 1980 chaque jeune Allemand de l’est possédait en moyenne deux blue jeans) il ne pouvait rien contre l’attrait que les produits de l’Ouest, interdits, exerçait sur les jeunes de la RDA, pour qui les Levi’s ou Wangler étaient souvent une belle manifestation de la rébellion politique ou personnelle. La jeune Angela Merkel qui n’était encore que Angela Kasner, fille de pasteur, arborait fièrement les jeans et parkas occidentaux que lui envoyait sa famille de Hambourg (en dépit du fait que les jeans est-allemand étaient fabriqués à Templin la ville, où elle vivait avec ses parents) : » Les jeans que ma tante m’envoyait ou m’apportait à chacune de ses visites était l’expression de nos espoirs. Je n’ai quasiment jamais porté de vêtements fabriqués en RDA. »

La présence d’ouvriers étrangers, et la réunification.

Au moment de la chute du Mur, lorsqu’avec le processus de réunification, le problème des jeunes Mozambicains chuta dans l’ordre des priorités, il fut décidé de les renvoyer dans leur pays sans soutien, financier ou autre. Au lieu de se voir attribuer des emplois d’ouvriers spécialisés bien rémunérés, comme leur gouvernement le leur avait promis, ils furent confrontés au chômage et à la misère. Ils se sentirent abandonnés à la fois par leur pays, où ils étaient taxés de « Madgermanes » (les fabriqués en Allemagne), et qu’il les avait offerts à la RDA a dans le cadre d’un programme visant à rembourser la dette, et par une Allemagne réunifiée qui les avait renvoyés chez eux sans le moindre scrupule.

La réunification.

L’un des plus gros obstacles à l’unité allemande après 1990 a été le déséquilibre économique entre l’Est et l’Ouest. Lors de la liquidation et de la privatisation des entreprises nationalisées, les observateurs ouest-allemands étaient nombreux à penser qu’un investissement ciblé permettrait de maîtriser le chômage occasionné et le dénuement économique qui en résulterait. En 1991, pour financer la réunification et la modernisation des infrastructures de l’ex-Allemagne de l’Est fut introduite une « contribution additionnelle de solidarité » à hauteur de 5,5 % des impôts sur les plus hauts revenus. Mais pour ceux qui avaient perdu leur emploi, avoir de plus belles routes et des lignes téléphoniques plus performantes n’était pas d’un grand réconfort. En 2005, un Allemand de l’Est sur cinq était chômeur. Si élevés soient-ils ces chiffres masquent encore la véritable ampleur de cette tourmente. Certes, des programmes d’emploi temporaires furent rapidement mis en place mais cela revenait à demander à une main-d’œuvre qualifiée et fière de l’être d’accepter des travaux de nettoyage et d’entretien des espaces publics ou, pire de s’atteler à la tâche déprimante du démantèlement des usines afin d’en accélérer la vente.

La condition des femmes.

L’un des plus grands défis sociaux soulevés par la réunification concernait la place des femmes qui avaient évoluée d’une manière fondamentalement différente de chaque côté du Mur. En 1989, la RDA avait le taux d’emploi féminin le plus élevé du monde, la quasi totalité des femmes ayant un travail. En République fédérale, seule une femme sur deux travaillait à l’extérieur et à temps partiel pour la plupart. Pour les premières, il était devenu tout à fait normal de mener de front carrière et maternité sans devoir accepter beaucoup de compromis. Dès la naissance de l’enfant des structures d’accueil étaient disponibles et pratiquement gratuites. Ouvertes de six heures à dix-huit heures elles étaient prévues pour couvrir les heures de travail régulières, permettant aux deux parents une activité à plein temps. Si le système ouest-allemand avait beaucoup évolué depuis les années 1950, le mode de garde l’enfant était encore considéré comme un choix personnel requérant un financement et une application des parents et, bien souvent im n’était envisageable que sur une partie de la journée seulement. Au cours des deux années qui suivirent la chute du Mur la moitié des places disponibles en ex-RDA da pour les enfants de moins de trois ans furent supprimées, dans le but de revoir à la baisse le budget faramineux de l’état providence socialiste. Cette tendance se poursuivit jusqu’en 2007 lorsque l’offre de structure d’accueil atteignit son niveau le plus bas avec des places pour seulement 40 % des enfants de cette tranche d’âge. Beaucoup de mamans est-allemandes eurent soudain des difficultés à concilier carrière et maternité déconcertées d’avoir à justifier même leur choix d’avoir les deux. Beaucoup avaient l’impression qu’on les considérait comme de mauvaises mères simplement parce qu’elles essaient de s’arranger.

Quelle bonne idée d’avoir mis ce roman, au club de lecture dans le thème Algérie. Bonne idée, car Laurent Mauvignier est vraiment un auteur remarquable, et que ce soit lui qui parle de la guerre d’Algérie, on sait qu’il donnera la parole à tous ceux qui en sont revenus et que l’on n’a jamais écoutés. J’ai fait une place à part en 2025 à « La maison vide » et si j’avais eu des réserves pour « Histoires de la nuit » son talent d’écrivain n’était pas du tout en cause.

Quelle bonne idée d’avoir mis ce roman, au club de lecture dans le thème Algérie. Bonne idée, car Laurent Mauvignier est vraiment un auteur remarquable, et que ce soit lui qui parle de la guerre d’Algérie, on sait qu’il donnera la parole à tous ceux qui en sont revenus et que l’on n’a jamais écoutés. J’ai fait une place à part en 2025 à « La maison vide » et si j’avais eu des réserves pour « Histoires de la nuit » son talent d’écrivain n’était pas du tout en cause.