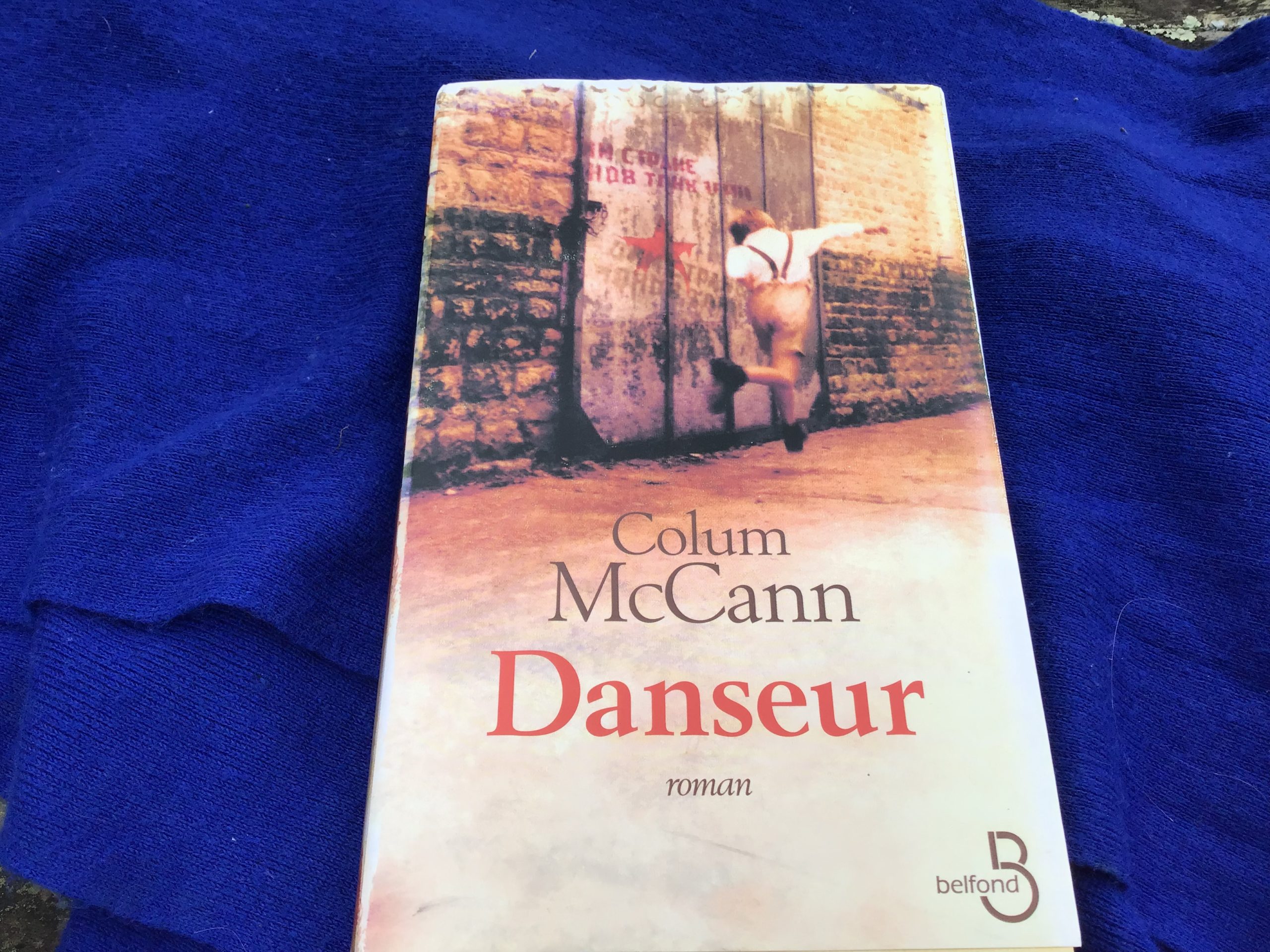

Édition Belfond . Traduit de l’anglais (Irlande) par Clément Baude

Grâce à Babelio j’ai découvert que c’est le même auteur que « Les saisons de la nuit »

Quel livre, j’ai passé tant de jours à vouloir m’isoler pour me plonger dans cette lecture !

Quel livre, j’ai passé tant de jours à vouloir m’isoler pour me plonger dans cette lecture !

Une fois n’est pas coutume je recopie la quatrième de couverture pour vous donner le fil conducteur de ce roman 504 pages :

Rami Elhanan est israélien, fils d’un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n’a connu que la dépossession, la prison et les humiliations.

Tous deux ont perdu une fille, Abir avait dix ans, Smadar, treize ans.

passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l’envie de sauver des vies.

Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix.

Ces deux personnes existent vraiment et hélas leur drame aussi : tous les deux ont perdu leur fille l’une, Smadar, tuée par une balle en caoutchouc tiré par un soldat israélien, l’autre Abir est morte lors d’un attentat suicide à Jérusalem : deux palestiniens se sont fait sauter avec une ceinture d’explosifs dans une rue très passante. À chaque fois que l’auteur raconte la tragédie de ces deux familles le récit devient insoutenable. La peur de Rami qui entend qu’il y a eu un attentat suicide à Jérusalem, ses coups de fils de plus en plus angoissés pour savoir où étaient les siens ce jour là jusqu’à la révélation terrible : sa fille était dans cette rue à cette heure là. La course panique dans les hôpitaux et admettre l’inadmissible : Abir fait partie des victimes.

Le récit de Bassam commence toujours par le fait que Samadar était allée chercher un bracelet de bonbons à la boulangerie en face de l’école, elle a été victime d’un tir d’une balle en caoutchouc à l’arrière de la tête, l’horreur pour lui se double d’un trajet vers un hôpital compétent et l’ambulance sera retardée deux heures à un check-point . Est ce que sans ce retard on aurait pu sauver son enfant ? ce n’est pas certain, mais on imagine l’angoisse de ce père face à la force armée israélienne qui refuse de laisser passer l’ambulance. Ensuite commencera un long combat pour faire reconnaître la faute de l’état israélien. Il gagnera son procès c’est vraiment à « l’honneur » d’Israël d’avoir enfin reconnu qu’il s’agissait bien d’un tir inutile sur une enfant qui allait à l’école, et non pas d’un jet de pierre ou d’une défense contre des jets de pierre de jeunes palestiniens, Sept longues années de procès auront été indispensable pour faire reconnaître cette faute d’un tireur qui était animé par la peur.

Mais ce roman ne raconte pas que cela, pour bien le présenter il faut en revenir au titre

Apeirogon : figure géométrique au nombre infini de côtés. Ce titre définit bien la multitude de facettes par lesquelles l’auteur veut aborder le problème de la guerre en Israël. dans des paragraphes qui parfois font deux lignes parfois plusieurs pages, il nous parle du monde entier présent et passé. Il parle souvent des oiseaux au dessus d’Israël qui se moquent des murs et des check-points , il raconte des faits historiques que nous avons oublié et qui pourtant racontent aussi notre monde, comme l’incendie criminel dans la mosquée Al-Aqsa qui a détruit un Minbar très ancien (chair) composé de 16 000 pièces sans clous ni colle. Ces paragraphes racontent aussi le goût des arabes pour les nombres et parfois disent des idées que je ne comprends pas :

Si vous divisez la mort par la vie, vous obtenez un cercle.

Mais cela n’a aucune importance, car on se laisse porter par ce texte sans fin puisque les hommes savent toujours tellement mieux faire la guerre que la paix.

Puissent Bassam et Rami être prophètes dans leurs pays et ambassadeurs dans le monde entier.

Citations

Les oiseaux en Israël .

Au mur des lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem, des martinets migrants d’Afrique du sud reviennent chaque année en janvier ou en février. Ils nichent dans les lézardes des vieux bloc de calcaire.

On peut voir certains d’entre-eux entrer dans les minuscules lézardes du mur en volant de front, prodige de vitesse et d’agilité. D’autres regagnent leur nid en prenant des virages à 90° dans l’air, une aile vers le bas, l’autre incliné vers le ciel.

Les martinets partagent l’ouvrage en brique avec les pigeons, les choucas les hirondelles. Des pigeons sauvages bloquent parfois l’entrée des trous, ce qui oblige les martinets à tourner sur place en attendant l’occasion de retrouver leurs nids, à dix mètres au dessus du sol .

Les combattants de la paix.

Pour devenir membre du cercle, il fallait avoir perdu un enfant, faire partie des endeuillés, ce qu’un Israélien appelait le « mispachat hashkhol » et un Palestinien « thaklaan » ou « mathkool ». Il y avait déjà quelques centaines de membres : c’était une des rares organisations qui déplorait de ne pas en compter moins.

Un fait historique.

Lors de la guerre russo-finlandaise de 1949, l’union soviétique lâcha des centaines de bombes incendiaires sur la Finlande. Les bombes -plusieurs engins explosifs contenus dans une bombe géante- étaient mortelles, ce qui n’empêchait pas le ministre des affaires étrangères soviétiques, Viatcheslav Molotov, d’affirmer que ce n’était pas du tout des bombes mais de la nourriture pour les Finnois affamés. Les bombes furent surnommés, malicieusement, les corbeilles a pain de Molotov.

En réponse, les Finnois dirent vouloir quelque chose à boire pour accompagner la nourriture. Ils inventèrent donc le cocktail Molotov pour faire passer le pain russe.

Et c’est aussi vrai que beau.

On doit mettre fin à l’occupation avant de nous asseoir tous ensemble pour régler le problème. Un état, deux États, pour le moment peu importe – mettre fin à l’occupation et on commence à redonner une possibilités de dignité pour chacun d’entre nous. Dans mon esprit, c’est clair comme de l’eau de roche. Quelques fois, bien sûr, j’aimerais me tromper. Ce serait tellement plus facile. Si j’avais trouvé une autre voie, je l’aurais suivie -je ne sais pas, moi, la vengeance, le cynisme, la haine, le meurtre. Mais je suis juif. J’ai un grand amour pour ma culture et mon peuple, et je sais que dominer opprimer et occuper, ce n’est pas juif. Être juif, ça veut dire respecter la justice et l’équité. Aucun peuple ne peut dominer un autre peuple et obtenir la paix et la sécurité. L’occupation n’est ni juste ni soutenable. Et être contre l’occupation n’est en aucun cas une forme d’antisémitisme.

Réponse du père palestinien .

Quand ils ont tué ma fille, ils ont tué ma peur. Je n’ai aucune peur. Je peux tout faire, maintenant. Un jour Judeh vivra en paix, cela viendra. Parfois j’ai l’impression qu’on essaie de prendre l’eau de l’océan avec une petite cuillère. Mais la paix est une réalité. Question de temps. Regardez l’Afrique du sud, l’Irlande du nord, l’Allemagne, la France, le Japon, et même l’Égypte. Qui aurait cru que ce serait possible ? Est-ce que les palestiniens ont tué six millions d’Israéliens ? Est-ce que les israéliens ont tué six millions de Palestiniens ? les Allemands, eux, ont tué six millions de juifs, et regardez aujourd’hui il y a un diplomate israélien à Berlin et un ambassadeur d’Allemagne à Tel-Aviv. Vous voyer, rien n’est impossible. Tant que je ne suis pas occupé, tant que j’ai mes droits, tant que vous m’autorisez à me déplacer, à voter, à être humain, tout est possible.

Je n’ai plus le temps de haïr. nous devons apprendre à nous servir de notre douleur. Investir dans notre paix, pas dans dans notre sang, voilà ce que nous disons.

Discussion père fils avant le service militaire .

Je n’ai pas honte de mon drapeau, il nous faut une armée démocratique. Tu finiras un jour par te rendre compte que ce n’est pas possible. Un pays doit se défendre. Je comprends. Il n’y a pas que des Bassam chez eux, tu sais. Je le sais. Il y a d’autres gens là-bas. Oui, c’est vrai. Ils ont fait exploser ma sœur.

Le discours des enfants de Bassam et Rami, frères de Smadar et Abir.

Ma sœur était victime d’une industrie de la peur. Nos dirigeants parlent avec une suffisance terrible : ils réclament la mort et la vengeance. Les haut-parleurs sont posés sur les voitures de l’amnésie et du déni. Mais nous vous demandons de retirer vos armes de nos rêves. Nous en avons assez, je le dis, assez, assez. Nos noms ont été transformés en malédiction. La seule vengeance consiste à faire la paix. Nos familles ne font plus qu’une dans la définition atroce des endeuillés. Le fusil n’avait pas le choix, mais le tireur, lui, l’avait. Nous ne parlons pas de la paix, nous faisons la paix. Prononcer leur prénom ensemble, Smadar et Abir, est notre simple, notre pure vérité.

Prenez tout votre courage pour lire ce roman, vous partirez dans les scènes de saouleries à la bière, de rails de coke à vous exploser le nez, de bars glauques où on a le droit de mettre la main aux fesses des serveuses, des coups de poing qui partent en bagarre sans qu’on sache pourquoi, d’une mère dépassée et d’un père violent et qui a abusé son fils aîné aujourd’hui totalement détruit. Je dois avouer que les scènes d’alcool et de drogue ont fini par me lasser. Le personnage principal avait pourtant fait des études mais il est revenu à Belfast où l’attendait des « amis » qui n’avaient jamais quitté cette ville où, semble-t-il, être à jeun est totalement anormal. Le pire c’est cet effet d’entraînement où personne ne peut résister à celui qu’offrent l’alcool et la drogue. C’est terrible et tellement répétitif . Pourtant, le personnage est attachant et si je n’avais pas été tellement dégoûtée par toutes le scènes de beuveries j’aurais lu plus attentivement ce roman pour mieux comprendre son intérêt : cerner la difficulté d’être vraiment maître de sa destinée sans pour autant renier ses racines.

Prenez tout votre courage pour lire ce roman, vous partirez dans les scènes de saouleries à la bière, de rails de coke à vous exploser le nez, de bars glauques où on a le droit de mettre la main aux fesses des serveuses, des coups de poing qui partent en bagarre sans qu’on sache pourquoi, d’une mère dépassée et d’un père violent et qui a abusé son fils aîné aujourd’hui totalement détruit. Je dois avouer que les scènes d’alcool et de drogue ont fini par me lasser. Le personnage principal avait pourtant fait des études mais il est revenu à Belfast où l’attendait des « amis » qui n’avaient jamais quitté cette ville où, semble-t-il, être à jeun est totalement anormal. Le pire c’est cet effet d’entraînement où personne ne peut résister à celui qu’offrent l’alcool et la drogue. C’est terrible et tellement répétitif . Pourtant, le personnage est attachant et si je n’avais pas été tellement dégoûtée par toutes le scènes de beuveries j’aurais lu plus attentivement ce roman pour mieux comprendre son intérêt : cerner la difficulté d’être vraiment maître de sa destinée sans pour autant renier ses racines.