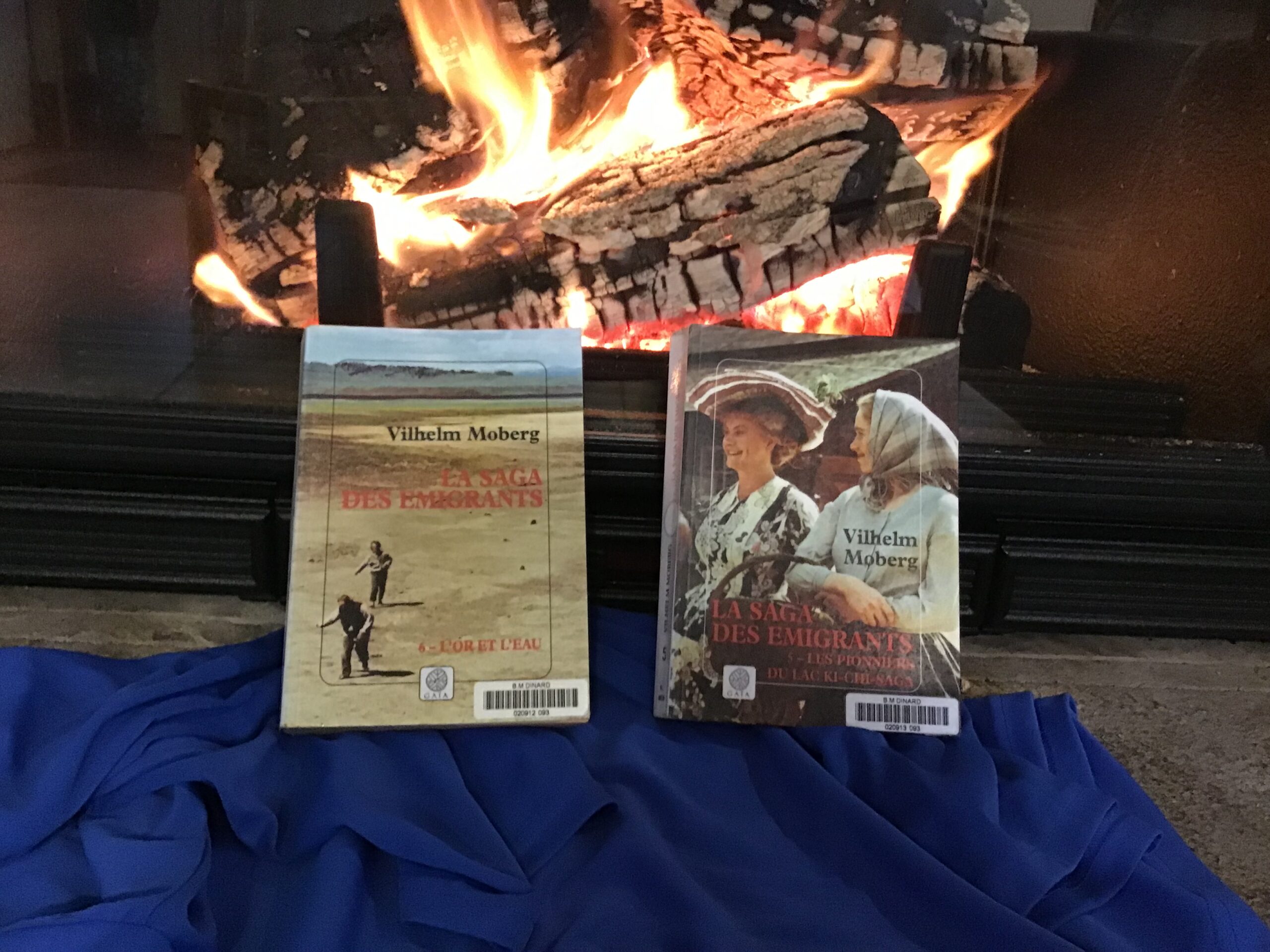

Édition Gaïa

Tome 5 Les pionniers du lac Ki-Chi-Saga

Les voici donc la famille de Karl Oskar et Kristina de mieux en mieux installée et d’autres Suédois les rejoignent , mais avec eux l’intolérance religieuse pointe son nez. Kristina reste proche d’Ulrika qui est mariée à un pasteur baptiste, les luthériens l’auraient bien vouée aux gémonies s’ils avaient eu le moindre pouvoir. Kristina aimerait ne plus avoir d’enfant mais elle est de nouveau enceinte et la marraine de la petite fille sera justement Ulrika : comme il est loin le passé de prostituée de la digne femme du pasteur si fière d’avoir une petite filleule qui porte son prénom ! Robert ne donne plus de nouvelles, la famille pense qu’il est sans doute mort quelque part. Nous assistons à la création d’une petite société suédoise avec la construction d’une école et le projet d’une église. Et … toujours plus de terrains qui deviennent des terres privées aux dépens des pauvres Indiens bien incapables de se défendre contre l’exploitation forestière et les terrains que les émigrants privatisent . Le tome se termine par une terrible tempête de neige qui a failli couter la vie au fils aîné de Karl , la puissance de l’évocation du danger est vraiment extraordinaire . C’est tout le talent de cet écrivain.

Les voici donc la famille de Karl Oskar et Kristina de mieux en mieux installée et d’autres Suédois les rejoignent , mais avec eux l’intolérance religieuse pointe son nez. Kristina reste proche d’Ulrika qui est mariée à un pasteur baptiste, les luthériens l’auraient bien vouée aux gémonies s’ils avaient eu le moindre pouvoir. Kristina aimerait ne plus avoir d’enfant mais elle est de nouveau enceinte et la marraine de la petite fille sera justement Ulrika : comme il est loin le passé de prostituée de la digne femme du pasteur si fière d’avoir une petite filleule qui porte son prénom ! Robert ne donne plus de nouvelles, la famille pense qu’il est sans doute mort quelque part. Nous assistons à la création d’une petite société suédoise avec la construction d’une école et le projet d’une église. Et … toujours plus de terrains qui deviennent des terres privées aux dépens des pauvres Indiens bien incapables de se défendre contre l’exploitation forestière et les terrains que les émigrants privatisent . Le tome se termine par une terrible tempête de neige qui a failli couter la vie au fils aîné de Karl , la puissance de l’évocation du danger est vraiment extraordinaire . C’est tout le talent de cet écrivain.

Extraits

Début tome 5

Un grand arbre fut déraciné par la tempête et vint s’abattre en travers d’un sentier longeant la berge du lac Ki-Chi-Saga, en pays Chippewyan. Il resta à l’endroit où il était tombé, obligeant ceux qui passaient par là à faire un détour. Il ne vint à l’idée de personne de le couper en morceaux et de l’enlever. Peu à peu apparut un nouveau sentier contournant l’obstacle. Au lieu de déplacer celui-ci les indiens déplacèrent le chemin.(…)Un jour un homme à la peau d’une autre couleur arriva le long de ce sentier. Il portait une hache sous le bras et foulait lourdement le sol de ses bottes fabriquées dans une autre partie du monde. En quelques coups de hache, il trancha ce tronc en voie de pourriture en deux endroits et écarta l’obstacle : le chemin avait retrouvé son tracé de jadis plus droit et plus court. Et cet homme qui ne voulait pas perdre son temps à faire un détour inutile s’étonna : pourquoi ce tronc était-il resté là longtemps, à barrer le chemin, au point de commencer à pourrir ?

La pudeur et la sexualité.

Anders Mânsson se mit à rire, mais Karl Oskar se contenta d’esquisser un sourire. Il commençait à se lasser un peu de ces éternelles histoires de femmes et de coucheries qu’il entendait Jonas Petter raconter depuis le départ. On pouvait comprendre que de jeunes puceaux connaissant les mots mais pas les actes correspondants s’en délectent mais entre hommes adultes, il y avait des sujets de conversation plus importants. Lui aussi avait de puissants besoin corporels et il souffrait des périodes de grossesses et des couches de sa femme, qui empêchaient tout rapport ; mais, le reste du temps, il était satisfait du plaisir qu’il prenait avec elle. Quoi qu’il en soit ce genre de choses faisait partie de ce qui se passait là nuit et en silence et il trouvait que c’était le souiller et le rendre tristement banal que d’en parler en plein jour, de façon aussi ouverte et crue.

Toujours les pratiques religieuses.

Aucun prêtre n’aurait célébré les relevailles d’une femme portant un enfant. Or elle était grosse sans avoir été purifiée et bénie, après son dernier accouchement. Voilà à quel point elle avait été négligente en matière de religion ! Que pourrait penser Dieu d’une pareille conduite ? Pourrait-Il avoir quelque indulgence envers une femme qui, non seulement recevait la communion mais également de nouveau enceinte sans avoir été purifiée de ses précédentes couches ?

La tempête de neige.

Mais le vacarme se faisait de plus en plus fort, au-dessus de leurs têtes. La tempête approchait à grands pas, elle aussi. La cime des arbres était de plus en plus courbée et les troncs commençaient à s’agiter. Les vagues invisibles du vent balayaient maintenant la forêt, se brisant avec fracas sur la vallée. La tempête avançait de centaines de milles pendant qu’ils en couvraient couvraient un quart. Elle se jetait sur eux avec une violence et une brusquerie incompréhensibles et les touchait déjà de sa pointe : les premiers flocons de neige aveuglaient Karl Oscar s’abattant sur l’attelage tel un vol de faucon.Ce fut l’affaire de quelques minutes. Cela débuta par quelques grains durs comme des cailloux qui vinrent le frapper au visage, puis la tempête se déchaîne. La neige se mit à tomber en abondance, poussée par un vent violent. En l’espace de quelques instants le monde, autour d’eux, ne fut plus qu’une masse blanche, tourbillonnant et indistincte : de la neige, de la neige et encore de la neige. Poussee6par le vent du nord-est qui balayait la vallée de son souffle impitoyable, elle s’amassait sur le sol en tas de plus en plus haut.

Tome 6 L’or et l’eau .

Ce tome est consacré à Robert qui revient avec des milliers de dollars pour son frère. Peu à peu on apprendra ce qui lui est arrivé ainsi qu’à son ami Arvid . Il revient malade mais heureux de pouvoir apporter la richesse à sa famille. Ce tome est l’occasion de décrire toujours avec la même minutie la ruée vers l’or avec tous ses dangers . Robert est un aventurier mais c’est aussi un jeune homme naïf qui parle mal l’anglais , avec Arvid, ils rencontrent un muletier qui les aide à avancer dans cette route si dangereuse. Mais hélas , un matin Robert et Arvid se rendent compte que deux mulets ne sont plus là. Ils partent à leur recherche et vont se perdre dans un désert sans pitié. C’est là qu’ils se rendra compte que le seul bien réel pour l’homme c’est l’eau. La souffrance des deux amis est très bien décrite, l’auteur a un réel talent pour décrire les situations extrêmes et la mort d’Arvid qui n’a pas pu se retenir de boire de l’eau empoisonnée est d’un réalisme incroyable. Robert sera sauvé in extrémis par le muletier mais il sera définitivement marqué par la mort de son ami et son combat contre l’absence d’eau. Le muletier lui n’a peur de rien si ce n’est que « Yellow Jack » . Robert ne comprend pas ce que représente ces mots mais hélas le muletier mourra de la fièvre jaune, la terrible maladie qui se cache derrière ces mots. Cet homme lèguera à Robert toute sa fortune car celui-ci le soignera jusqu’à son dernier souffle. Le voilà donc riche mais sans aucune envie de vivre, il finira par rencontrer le Suédois qui lui avait donné envie de partir à la recherche de l’or californien , celui-ci lui proposera de venir dans son hôtel . Je ne vais pas plus loin dans le récit car il y a un retournement de situation si douloureux pour tout le monde.

Ce tome est consacré à Robert qui revient avec des milliers de dollars pour son frère. Peu à peu on apprendra ce qui lui est arrivé ainsi qu’à son ami Arvid . Il revient malade mais heureux de pouvoir apporter la richesse à sa famille. Ce tome est l’occasion de décrire toujours avec la même minutie la ruée vers l’or avec tous ses dangers . Robert est un aventurier mais c’est aussi un jeune homme naïf qui parle mal l’anglais , avec Arvid, ils rencontrent un muletier qui les aide à avancer dans cette route si dangereuse. Mais hélas , un matin Robert et Arvid se rendent compte que deux mulets ne sont plus là. Ils partent à leur recherche et vont se perdre dans un désert sans pitié. C’est là qu’ils se rendra compte que le seul bien réel pour l’homme c’est l’eau. La souffrance des deux amis est très bien décrite, l’auteur a un réel talent pour décrire les situations extrêmes et la mort d’Arvid qui n’a pas pu se retenir de boire de l’eau empoisonnée est d’un réalisme incroyable. Robert sera sauvé in extrémis par le muletier mais il sera définitivement marqué par la mort de son ami et son combat contre l’absence d’eau. Le muletier lui n’a peur de rien si ce n’est que « Yellow Jack » . Robert ne comprend pas ce que représente ces mots mais hélas le muletier mourra de la fièvre jaune, la terrible maladie qui se cache derrière ces mots. Cet homme lèguera à Robert toute sa fortune car celui-ci le soignera jusqu’à son dernier souffle. Le voilà donc riche mais sans aucune envie de vivre, il finira par rencontrer le Suédois qui lui avait donné envie de partir à la recherche de l’or californien , celui-ci lui proposera de venir dans son hôtel . Je ne vais pas plus loin dans le récit car il y a un retournement de situation si douloureux pour tout le monde.Extraits

Fin de l’introduction .

Seul un rêve pouvait rassembler une telle foule, seul un rêve pouvait la pousser vers l’avant pendant deux mille miles, à travers les régions les plus sauvages et les plus désertiques de la planète.Pour indiquer le chemin à ces milliers de gens se déplaçait jour et nuit devant eux un mirage doré, une colonne de feu : « L’OR ! C’était leur but commun, leur quête à tous : » L’or ! Le pays de l’Or ».

Le monde change.

On entendait parler de tant d’escroqueries et de poudre aux yeux, en Amérique. Ces derniers temps, le Territoire avait vu arriver une foule de paresseux refusant de cultiver la terre et se contentant d’en faire commerce. Ils voulaient être riches sans travailler, tout comme Robert. C’étaient des parasites qui tentaient de vivre aux dépens des pionniers travailleur, de même que les poux suçaient le sang des êtres humains. Il était toujours fâché d’entendre parler de ces paresseux de marchand de terre, installés çà et là, dont on ne pouvait se débarrasser. Le Territoire n’était pas encore organisé de façon satisfaisante : le pays était trop grand, les cultivateurs trop peux nombreux, les paresseux et les filous en trop grande quantité, au contraire.

L’histoire du Grand Hôtel de grand City.

La salle à manger sentait le renfermé et le moisi et il ne put s’empêcher de dire à son ami qu’il avait un peu le sentiment de se trouver dans une cave.– C’est exact. Le Grand Hôtel était une cave à pomme de terre, originellement, répondit fièrement Fred.Il poursuivit en racontant l’étrange et noble histoire de l’établissement : la maison était un monument historique, car c’était le plus ancien édifice encore en existence dans la ville. Elle datait déjà de quatre ans. Il avait d’ailleurs l’intention de mettre un écriteau pour le proclamer à la face du monde.

La monnaie dans un trop vaste pays encore en construction.

L’Indiana State Bank de Bloomfield, qui avait émis ces billets, avait disparu depuis plusieurs années déjà. C’était sans doute la raison pour laquelle elle ne figurait pas sur la liste des établissements malhonnêtes publiées dans le journal : elle n’existait plus. On ne trouvait plus les billets qu’elle avait mis en circulation dans cette partie de l’Amérique, uniquement dans les régions de l’ouest les plus éloignées, avait dit le directeur, avant d’ajouter que seuls des immigrants suédois et autres étrangers pouvaient se laisser abuser de la sorte.