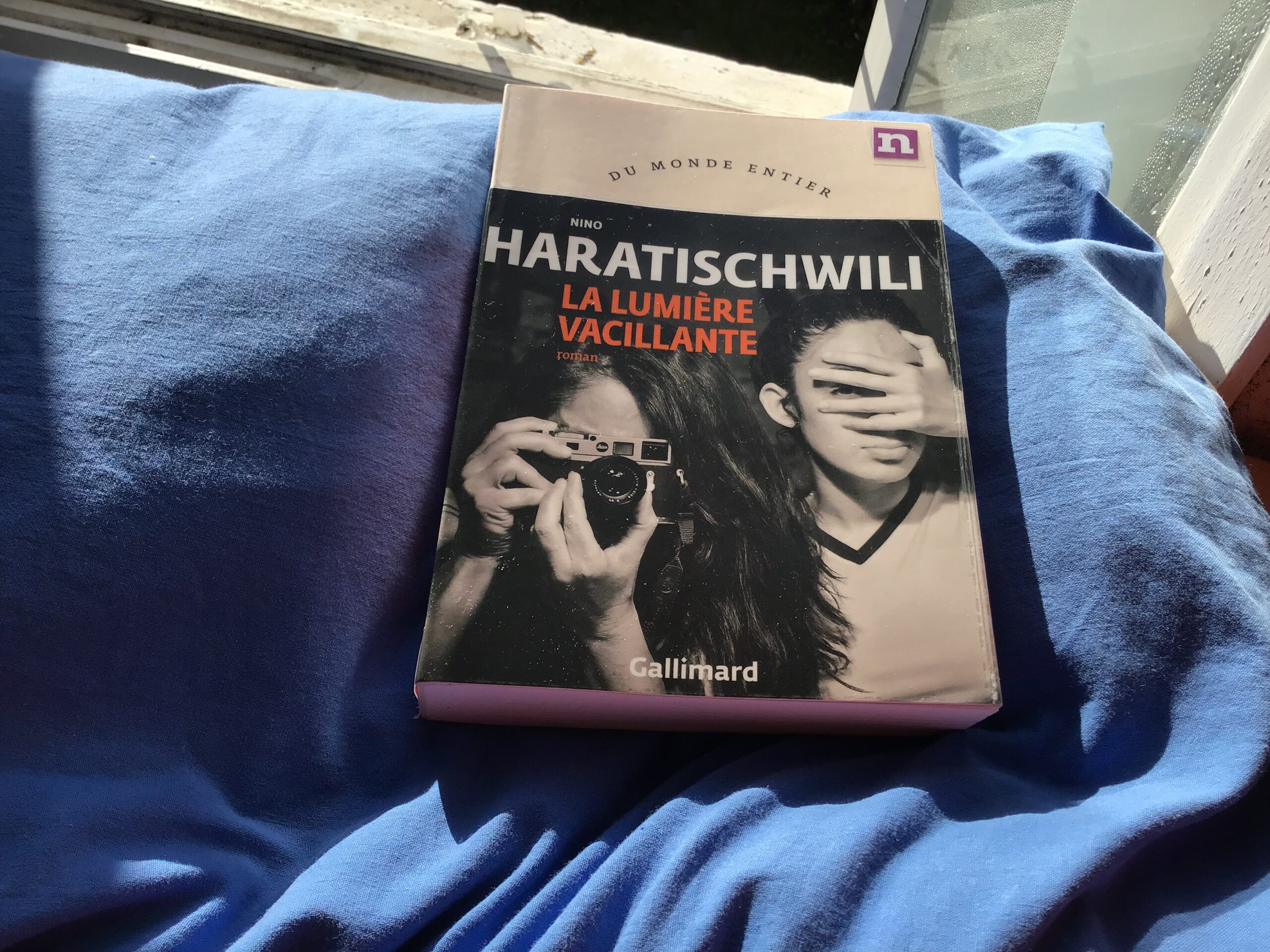

Édition Gallimard, 709 pages, Juin 2024

Traduit de l’allemand par Babara Fontaine

Ce qu’il faut à tout prix éviter, c’est d’apprendre à s’aimer grâce aux regards des hommes. C’est l’erreur que font la plupart des femmes…

J’avais beaucoup aimé « le chat le général, et la corneille », je suis donc ravie de pouvoir participer au mois des feuilles allemandes avec ce titre. Cette autrice a adopté l’Allemagne comme pays d’exil, elle s’exprime à travers des romans conséquents en nombre de pages ! Si 700 pages très denses ne vous font pas peur, partez avec elle pour découvrir ce qu’il s’est passé en Géorgie à la chute de l’empire soviétique. La lecture de Wikipédia, vous en apprendra autant sur les soubresauts de ce pays depuis cette période. Mais ce genre de phrases qu’on lit dans l’ article de Wikipédia : « Mais Tbilissi se heurta à une opposition armée et soutenue logistiquement par la Russie. En un peu plus d’une année, la guerre fut gagnée par les séparatistes qui déclarèrent à leur tour leur indépendance et se livrèrent à un nettoyage ethnique des Géorgiens présents sur ce territoire », permet-elle de réaliser le nombre de gens qui ont tout perdu, de femmes violées, de jeunes qui sont morts ou gravement handicapés ? C’est ce désespoir que cette autrice veut rendre palpable à travers son livre. Une autre raison de lire ce roman, c’est de ne pas être étonnée des résultats des récentes élections en Géorgie.

J’avais beaucoup aimé « le chat le général, et la corneille », je suis donc ravie de pouvoir participer au mois des feuilles allemandes avec ce titre. Cette autrice a adopté l’Allemagne comme pays d’exil, elle s’exprime à travers des romans conséquents en nombre de pages ! Si 700 pages très denses ne vous font pas peur, partez avec elle pour découvrir ce qu’il s’est passé en Géorgie à la chute de l’empire soviétique. La lecture de Wikipédia, vous en apprendra autant sur les soubresauts de ce pays depuis cette période. Mais ce genre de phrases qu’on lit dans l’ article de Wikipédia : « Mais Tbilissi se heurta à une opposition armée et soutenue logistiquement par la Russie. En un peu plus d’une année, la guerre fut gagnée par les séparatistes qui déclarèrent à leur tour leur indépendance et se livrèrent à un nettoyage ethnique des Géorgiens présents sur ce territoire », permet-elle de réaliser le nombre de gens qui ont tout perdu, de femmes violées, de jeunes qui sont morts ou gravement handicapés ? C’est ce désespoir que cette autrice veut rendre palpable à travers son livre. Une autre raison de lire ce roman, c’est de ne pas être étonnée des résultats des récentes élections en Géorgie.

Le roman suit le parcours de quatre amies du lycée, Keito, la narratrice, Dina, celle qui ose tout, Nene, la séductrice, et Ira, la première de la classe. Pour donner corps au récit, le roman se situe, vingt ans après les faits qui ont déchiré leur pays et fait éclater leur groupe. Dina est devenue une photographe reconnue, on sait tout de suite qu’elle est morte et on apprendra très tard comment. Anano , sa petite sœur a organisé une exposition récapitulant son œuvre. Les trois amies se retrouvent, donc, devant des clichés qui, au delà de leur beauté admirée dans le monde entier, représentent aussi des moments forts et le plus souvent tragiques de leur vie.

Le roman dévoile peu à peu les secrets qui leur pèsent si fort à toutes les trois. Le mélange de la guerre, et des clans de mafieux qui dominaient la Géorgie à cette période ont fait de leur jeunesse un brûlot : elles ont perdu toute leur naïveté , mais, en même temps c’est l’âge où on tombe amoureux et peut-être que cette période de dangers a rendu ce sentiment encore plus fort. De photos en photos, Keito revoit se dérouler son passé, l’enfance où les personnalités ont commencé à se dessiner. Keito est élevée par un père scientifique, elle a perdu sa mère qui avait quitté son père, son frère Rati, veut devenir chef de bande dans le quartier, et il s’oppose pour cela à la famille de Nene. Elle est l’amie de cœur de Dina, qui est élevée par une mère artiste et peu conventionnelle, Dina n’accepte aucune contrainte si elle l’estime injuste et a un courage peu banal, Nene a un charme fou qui attire tous les hommes mais elle est, aussi, membre d’une famille de caïds mafieux qui fera son malheur, enfin Ira la première de la classe qui apprend tout sans effort apparent, jouera le premier rôle dans la fin tragique de leur amitié .

La tragédie de la destruction de la Géorgie, va libérer les forces malfaisantes des groupes politiques, et comme l’état n’existe plus ce sont les mafieux qui feront la loi. Le frère de Keito , Rati est amoureux de Dina, mais en jouant les chefs de bande, il contrarie des gens tellement plus puissants que lui. Il est jeté en prison et il faut que sa famille réunisse une grosse somme d’argent en dollars pour le faire sortir, car bien sûr tout s’achète ! Le drame va se nouer là, car Keito et Dina trouveront bien l’argent mais pour sauver un jeune garçon attaqué par des bandits prêts à le tuer, elles lui sauvent la vie en donnant aux malfrats l’argent prévu pour sortir Rati de prison. Dina qui est une fille superbe , va utiliser ses charmes avec l’ennemi juré de Rati pour obtenir quand même sa libération. Cet homme est l’oncle mafieux de Nene.

Non, je ne dévoile pas tout le roman, je veux simplement vous expliquer le terrible engrenage dans lequel ces quatre jeunes filles ont été enfermées sans pouvoir s’en sortir : leur situation personnelle est très compliquée, le monde extérieur les piège sans cesse. Il y a parfois des moments harmonieux, comme les relations de Keito avec l’homme qui la formera en restauration de tableaux, mais même ces moments là sont gâchés par la violence extérieure. Et puis, il y a entre elles quatre, ce pacte d’amitié qui les oblige à toujours être là pour les autres. Chacune à sa façon tire les ficelles qui, comme des cordes autour de leur cou, les étrangleront. Et celle qui porte le plus lourd dans cette tragédie c’est Ira, la première de la classe qui par amour pour Nene fomentera une vengeance implacable qui fera définitivement exploser leur amitié en mille morceaux .Vingt ans après, pourront-elles de nouveau se parler devant les photos de Dina ?

Les allées et retour entre l’exposition de photos dans un cadre si agréable et apaisé de Bruxelles au milieu des gens raffinés et cultivés et la violence de la vie de ces jeunes filles à l’image de tout un peuple sert admirablement ce roman. Malgré ses 700 pages, je ne l’ai pas trouvé trop long mais … terriblement désespérant.

Extraits

Début

Poème mis en exergue qui donne le ton du roman

Je me suis tant habitué à la mort

Cela me surprend d’être encore en vie.

Je me suis tant habitué aux fantômes

Que je reconnais leur trace dans la neige.

Je me suis tant habitué à la douleur

Que je noie mes poèmes dans les larmes.

Je me suis habituée aux ténèbres

Que la lumière me serait une torture.

Je me suis tant habitué à la mort

Cela me surprend d’être encore en vie.

Terenti Graneli

Élégie du nouvel an

Début.

Thiblissi 1987

La lumière du soir se prenait dans ses cheveux. Elle allait y arriver, elle allait surmonter cet obstacle aussi, appuyer de toutes ses forces son corps contre le grillage, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus opposer à son poids qu’une faible résistance, gémisse à peine et finisse par céder. Et elle ne forcerait pas cet obstacle que pour elle, mais aussi pour nous trois, afin d’ouvrir la voie de l’aventure à ses inséparables compagnes

Un garçon de Géorgie.

Il était fou de musique et ne se contentait pas d’aimer la musique classique, il s’y connaissait aussi étonnamment bien. Contrairement à moi, il avait manifestement tiré profit des longs après-midi chez oncle Guivi que sa mère lui avait également imposés. Il avait une vraie sympathie pour l’art, mais à la différence de son frère il n’avouait pas franchement se penchant un parce qu’il ne voulait pas sortir de son rôle de voyou dur et inébranlable En tout cas, il cherchait quelqu’un avec qui partager cet aspect plus doux de sa personne. Parfois, je me demandais ce qui m’empêchait de traverser la cour pour lui rendre visite et continuer nos conversations dans le calme nécessaire, mais quelque chose en moi sentait qu’en franchissant ce pas je mettais un péril notre fragile et prudent proximité, et donc je m’abstenais.

Les deux grands mères

Les baboubas se ressemblaient en autant de points qu’elles se distinguaient par ailleurs. L’heure friction permanente générerait une énergie qui les maintenait en vie. Les années passant, elles semblaient devenir de plus en plus dépendantes de cette source d’énergie et quand il n’y avait pas de sujet de dispute actuel, quand aucun conflit extérieur ne se présentait, elles invoquaient une divergence d’opinions, provoquaient une querelle. Leurs disputes semblaient les stimuler, les pousser à donner le meilleur d’elles-mêmes, c’était le moyen pour elles de garder leur esprit alerte, comme les gens qui pratiquent une activité physique tous les jours pour rester en forme.

On lit souvent ce genre d’angoisse annoncée depuis le début du roman, là nous sommes pas 219

C’était sans doute la dernière journée où tout avait encore lieu selon un ordre ancien et familier, le dernier jour avant que tout commence à s’effondrer autour de moi comme dans une chorégraphie apocalyptique particulièrement cruelle, qui se déroulait au ralenti. Mais c’était aussi un des derniers jours où ma ville se ressemblait encore, avant qu’elle aussi ne revête un autre habit, ensanglanté.

Misère de la Géorgie

Continuellement, nous formions des files interminables dans l’espoir d’obtenir du pain de mie dur et insipide, dans l’espoir d’une vie meilleure, dans l’espoir de recevoir des aliments qui nous étaient envoyés des États-Unis sous forme d’aide humanitaire et se revendaient sous le manteau à des prix exorbitants. Nous faisions la queue dans l’espoir de récolter un peu de miséricorde. Nous faisions la queue en entendant les derniers potins, les files d’attente étaient une nouvelle espèce d’agence de presse qui fonctionnaient même sans électricité. Nous faisions aussi la queue parce que le temps passait plus agréablement à attendre et avoir froid ensemble. Nous allions devant les magasins dévalisés, aux volets fermés pour nous assurer une place dans la file d’attente plusieurs heures avant la livraison attendue, pour du pain, du bois, des haricots du lait en poudre américain.

Vision de pays plus favorisés que la Géorgie

Ce nouveau monde lumineux m’effrayait autant que celui qui m’était familier. Je ne connaissais pas ses lois, je ne connaissais ni l’ordre paisible, ni les règles d’une conversation raffinée, ni les restaurants chics proposant des plats originaux. C’étaient des contes de fées étrangers tirés de livres ou de films dans lesquels on se traitait avec respect et flânait pieds nus dans des parcs verdoyants dans lesquels on ne rendait visite à ses parents que les jours fériés et passait ses vacances dans des pays ensoleillés dans lesquels on conduisait de belles voitures où pendouillaient des arbres magiques et où on conservait entre ses quatre murs grâce aux magnets collés sur le frigidaire, tous les lieux qu’on avait visités -des livres ou des films dans lesquels on achetait à prix d’or des bouquets de fleurs savamment composés, pour le plaisir des yeux, sans occasion particulière pour mettre dans des appartements meublés avec élégance. C’était des contes de fées d’un monde où les jeunes gens pouvaient rester jeunes longtemps, dans lequel ils avaient le luxe de se chercher eux-mêmes et de se trouver.

La drogue

Depuis l’invasion soviétique en Afghanistan, l’héroïne coulait à flots en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques. La chute du grand empire et les nouvelles frontières qui en résultaient, qui n’étaient ni sécurisés ni même marquées avaient ouvert la porte au commerce illégal. Le trafic de l’opium brut, sa transformation en morphine base puis en héroïne, était une mine d’or qui générait encore plus de rackets, de vols, de prostitution et de jeu de hasard, et appelait des structures organisées.

Je venais de lire « Nous sommes fait d’orage » de Marie Charrel qui se situe en Albanie , alors j’ai décidé un grand saut dans une zone peu connue pour moi, le roman policier, avec un auteur qui situe toujours ses romans au cœur d’un problème historique dans des pays étrangers. Ici, nous sommes donc, en Albanie et nous sommes confrontés à des évènements que j’avais bien oubliés : en 1997 la bulle financière fondée sur des pyramides dites de Ponzi , tous (ou presque) les Albanais furent ruinés. Ils se révoltèrent alors de façon violente et ces évènements appelés « la guerre albanaise de 1997 » eurent des conséquences qui sont encore visibles aujourd’hui. Les Albanais se sont exilés en grand nombre, d’autres sont entrés dans différentes mafias qui aujourd’hui encore sont réputées comme hyper violentes. Quand on parle de l’Albanie, il faut aussi avoir en tête le code de l’honneur traditionnel le « Kanun » .

Je venais de lire « Nous sommes fait d’orage » de Marie Charrel qui se situe en Albanie , alors j’ai décidé un grand saut dans une zone peu connue pour moi, le roman policier, avec un auteur qui situe toujours ses romans au cœur d’un problème historique dans des pays étrangers. Ici, nous sommes donc, en Albanie et nous sommes confrontés à des évènements que j’avais bien oubliés : en 1997 la bulle financière fondée sur des pyramides dites de Ponzi , tous (ou presque) les Albanais furent ruinés. Ils se révoltèrent alors de façon violente et ces évènements appelés « la guerre albanaise de 1997 » eurent des conséquences qui sont encore visibles aujourd’hui. Les Albanais se sont exilés en grand nombre, d’autres sont entrés dans différentes mafias qui aujourd’hui encore sont réputées comme hyper violentes. Quand on parle de l’Albanie, il faut aussi avoir en tête le code de l’honneur traditionnel le « Kanun » .