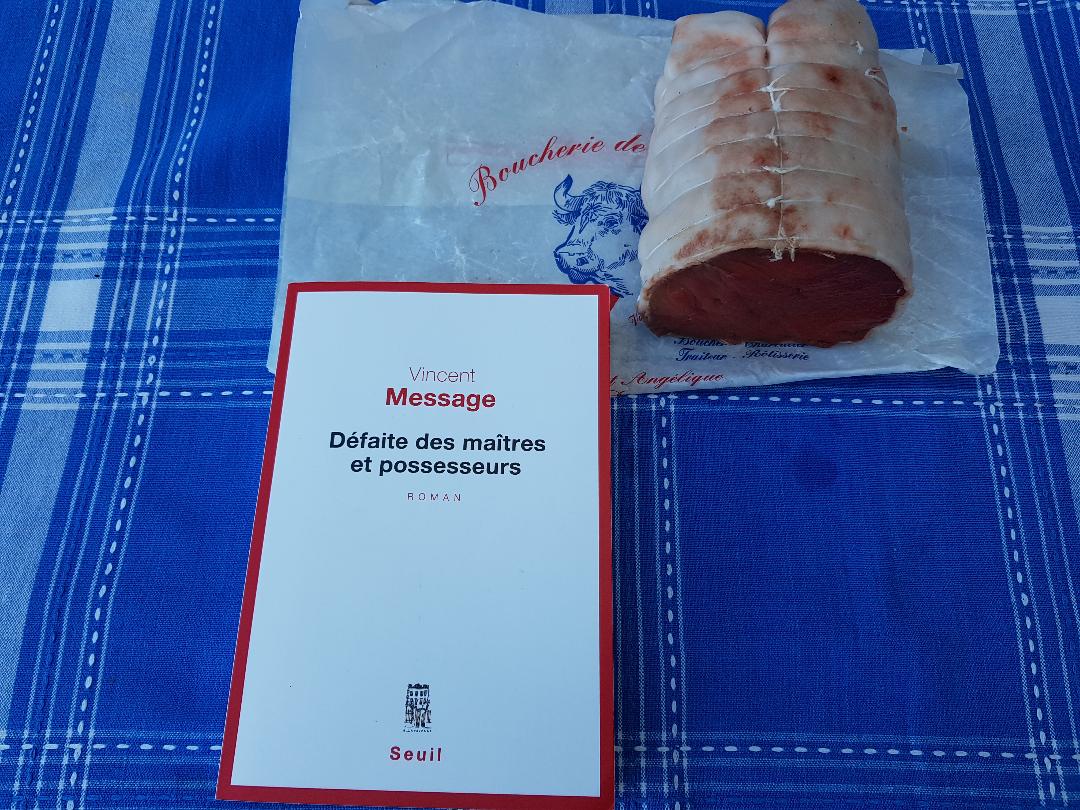

J’avais repéré ce roman chez Keisha, Jérôme, Kathel, Aifelle, Krol (qui ne tient pas à jour son Index des auteurs).J’ai fait plusieurs tentatives pour le finir car ce livre est une vraie claque mais le genre de claque qui rend triste et plombe le moral. Il faut un certain courage pour affronter cette réalité : oui, les hommes se conduisent mal sur la seule planète qu’ils seront sans doute capables d’habiter. Ils dominent tout, saccagent tout, pour pouvoir vivre confortablement leur vie de « Maîtres et possesseurs » comme nous l’avait enjoint Descartes∗. Alors, à la manière d’un Montesquieu avec ses Persans et d’un Swift avec Gulliver, Vincent Message veut nous faire réfléchir sur ce que nous faisons sur notre planète, il imagine qu’à notre tour, à une époque différente, nous sommes « Dominée et Possédés ». Son roman est très fort car il n’a pas cherché à fabriquer des extra terrestres un peu ridicules, nous ne savons rien de ces « Dominateurs » sauf que ces êtres nous ont étudiés et qu’ils ont parfaitement compris comment nous avons fait pour êtres des « Maîtres » et à leur tour, il sont devenus « Nous » mais en nous remplaçant. Les hommes sont maintenant traités comme nous le faisons avec les animaux aujourd’hui.

J’avais repéré ce roman chez Keisha, Jérôme, Kathel, Aifelle, Krol (qui ne tient pas à jour son Index des auteurs).J’ai fait plusieurs tentatives pour le finir car ce livre est une vraie claque mais le genre de claque qui rend triste et plombe le moral. Il faut un certain courage pour affronter cette réalité : oui, les hommes se conduisent mal sur la seule planète qu’ils seront sans doute capables d’habiter. Ils dominent tout, saccagent tout, pour pouvoir vivre confortablement leur vie de « Maîtres et possesseurs » comme nous l’avait enjoint Descartes∗. Alors, à la manière d’un Montesquieu avec ses Persans et d’un Swift avec Gulliver, Vincent Message veut nous faire réfléchir sur ce que nous faisons sur notre planète, il imagine qu’à notre tour, à une époque différente, nous sommes « Dominée et Possédés ». Son roman est très fort car il n’a pas cherché à fabriquer des extra terrestres un peu ridicules, nous ne savons rien de ces « Dominateurs » sauf que ces êtres nous ont étudiés et qu’ils ont parfaitement compris comment nous avons fait pour êtres des « Maîtres » et à leur tour, il sont devenus « Nous » mais en nous remplaçant. Les hommes sont maintenant traités comme nous le faisons avec les animaux aujourd’hui.

- Les animaux de compagnie qui ont le droit de vivre confortablement auprès de leur maître.

- Des esclaves qui triment jusqu’aux limites de leur forces puis sont abattus.

- Et enfin la pire des conditions, des hommes d’élevages qui seront abattus et consommés sous forme de viande.

Comme ces êtres ont d’abord cherché à nous comprendre, cela permet à l’auteur d’écrire quelques pages terribles sur nos absurdes comportements destructeurs, par exemple dans la mer. Les pages sur la pêche industrielle sont insupportables mais tellement vraies. Le roman alterne des périodes d’actions intenses car le héros Malo est un être supérieur et un haut cadre de la nouvelle société, il est l’instigateur d’un projet de loi qui demande que l’on autorise les hommes à vivre dix ans de plus : jusqu’à 70 ans, car dans cette fiction, il sont systématiquement abattus à 60 ans pour éviter les problèmes liés à la vieillesse des humains. Malo s’est épris d’une jeune femme humaine, Iris qui était une femme d’élevage. Il veut la sauver à tout prix, alors qu’elle a été victime d’un accident de voiture. Le système implacable que les maîtres ont mis en place se referme peu à peu sur lui. En dehors de cette action intense, l’auteur nous offre des périodes de réflexions sur le traitement de la nature. Ces êtres supérieurs ont, en effet, seulement cherché à dominer et à faire mieux que nous, en conséquence de quoi la planète est aussi malmenée que lors de la domination humaine. Une petite lueur d’espoir dans ce roman si sombre, les hommes ont une caractéristique que ceux qui nous ont dominé n’ont pas, ces « maîtres » ne sont pas des créateurs. Alors l’art saurait-il nous sauver ? Et puis, à la fin du roman on parle d’un lieu sur terre où les choses se passent différemment et finalement pouvons nous réjouir de cette certitude les dominateurs connaîtront un jour, eux-aussi leur fin ?

Citations

∗Extrait du discours de la méthode de Descartes

« Car [ces connaissances] m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie.”

La vision des nouveaux maîtres de la planète sur les hommes

L’ironie c’est qu’ils avaient cru être supérieurs, eux aussi, en leur temps, mais c’était dans leur cas au prix d’un aveuglement qui prenait avec la distance un aspect un peu pathétique. Ce qui les mettait à part, c’était, disaient-ils, leur intelligence redoutable, leur maniement fin du langage, leur créativité. Ne pas être capable de réguler pour de bon sa démographie, déterrer et brûler le carbone jusqu’à rendre l’air irrespirable, c’était pour eux le signe d’une intelligence redoutable. Réduire de force plusieurs milliards de leurs propres congénères à une vie de quasi esclave pour qu’une minorité concentre les richesses, c’était l’indice certains de leur inventivité exceptionnelle. Ils ne se demandaient presque jamais si le fondement de l’intelligence ne consiste pas à se donner des moyens de survivre sur le long terme, si la capacité à une auto-conservation durable n’est pas le premier signe de la raison. Ils méprisaient comme des aberrations de la nature des rebuts de la création toute une série d’espèces qui les avaient précédés sur terre et qui leur auraient survécu de quelques millions d’années s’ils n’avaient pas eu la chance que nous reprenions les choses en main. Nous les avons trouvés pullulant à certains endroits et ne se reproduisant pas assez à d’autres. Tout aussi incapables de répartir le travail que la population. Et cette inconséquence, d’une constance tout à fait remarquable, elle tenait pour beaucoup à leur emprisonnement dans le chaos des intérêts particuliers. Pour rien au monde ils n’auraient accepté quelque chose qui favorise plus le pays voisins que le leur, ou consenti à des efforts substantiels pour des gens qui n’étaient même pas encore nés. C’était là des traits qui, si on en faisait la somme justifiait assez la rapidité de leur effondrement et la légitimité de notre domination.

Les Hommes comme nourriture

Naturellement, des esprits critiques, des polémiqueurs -j’ai dit déjà que nos rangs en comptent plus que de raison- affirment qu’il y a une sorte de schizophrénie à élever certains hommes pour les aimer et partager notre quotidien avec eux, et d’autres hommes pour les tuer les manger. On peut juger cela étrange, mais tout comme le réel nous ne sommes pas à une étrangeté prêt. C’est la moindre des schizophrénies dont nous nous avérons capables. Jamais, il faut l’avouer, il ne nous viendrait à l’idée de manger ceux qui nous servent d’animaux de compagnie, nous aurions le sentiment, en mordant dans leur chair, de reconnaître implicitement que nous sommes nous-mêmes comestible, et que tout être vivant, entre les murs que nous habitons, pourrait parfaitement, à son tour, se retrouver équarri , mis au four, découpé sur une planche, réparti par tranches fines dans des assiettes que l’on tend à la ronde en disant commencez, commencez, n’attendez pas que ça refroidisse.

Je lis tous les livres de cet auteur qui me tombent sous la main, celui-là c’est la souris jaune qui me l’a conseillé, qu’elle en soit remerciée. C’est un très beau livre, qui explique bien des failles et des difficultés d’être à fond dans la vie qui sont évoquées dans tous les livres de Jean-Philippe Blondel. Lorsqu’il avait 18 ans un accident de voiture a tué sa mère et son frère, c’est son père qui conduisait et celui-ci meurt quatre ans plus tard. Plombé par ces deux tragédies, le narrateur très proche de l’auteur, sans aucun doute, a bien du mal à trouver l’envie de « rester vivant » . Avec beaucoup d’humour et en restant très pudique, il arrive à nous faire comprendre et partager sa souffrance. Ce que j’apprécie chez lui, c’est que jamais il ne s’apitoie sur lui, jamais il ne fait pleurer sur son sort. Sa vision de l’Amérique est original et tout en suivant une chanson de Lloyd Cole Rich qui l’amènera à Morro Bay.

Je lis tous les livres de cet auteur qui me tombent sous la main, celui-là c’est la souris jaune qui me l’a conseillé, qu’elle en soit remerciée. C’est un très beau livre, qui explique bien des failles et des difficultés d’être à fond dans la vie qui sont évoquées dans tous les livres de Jean-Philippe Blondel. Lorsqu’il avait 18 ans un accident de voiture a tué sa mère et son frère, c’est son père qui conduisait et celui-ci meurt quatre ans plus tard. Plombé par ces deux tragédies, le narrateur très proche de l’auteur, sans aucun doute, a bien du mal à trouver l’envie de « rester vivant » . Avec beaucoup d’humour et en restant très pudique, il arrive à nous faire comprendre et partager sa souffrance. Ce que j’apprécie chez lui, c’est que jamais il ne s’apitoie sur lui, jamais il ne fait pleurer sur son sort. Sa vision de l’Amérique est original et tout en suivant une chanson de Lloyd Cole Rich qui l’amènera à Morro Bay.