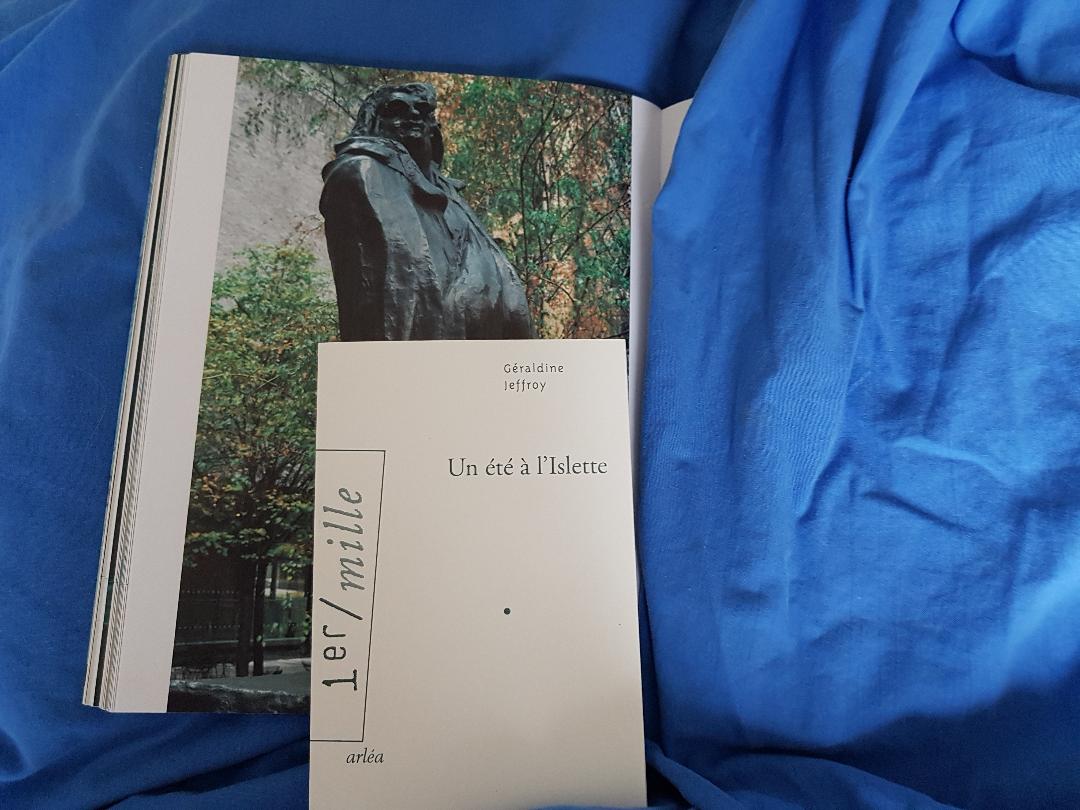

Édition arléa

Je dois cette lecture à Dominique, et grâce à ce roman j’ai passé un très bon dimanche alors que le temps était au gris et que les mauvaises nouvelles s’accumulaient autour de moi. C’est un roman délicieux, il m’a fait un bien fou et a chassé mon cafard ce jour-là. Et pourtant il n’a rien d’un roman « fell-good » , comme on l’entend d’habitude. Certes il se passe dans un cadre enchanteur le château de l’Islette :

Je dois cette lecture à Dominique, et grâce à ce roman j’ai passé un très bon dimanche alors que le temps était au gris et que les mauvaises nouvelles s’accumulaient autour de moi. C’est un roman délicieux, il m’a fait un bien fou et a chassé mon cafard ce jour-là. Et pourtant il n’a rien d’un roman « fell-good » , comme on l’entend d’habitude. Certes il se passe dans un cadre enchanteur le château de l’Islette :

Mais comme il s’agit d’un épisode de la vie de Camille Claudel et de son terrible mentor Auguste Rodin, on est plutôt dans le drame que dans les amourettes champêtres.

Camille, vient dans ce lieu invitée par une châtelaine protectrice des artistes finir sa sculpture, la valse, qui a été refusée par l’académie car les corps de danseurs étaient trop dénudés

Elle y retrouvera son grand amour qui, lui, travaille sur son « Balzac ». Elle y sculptera également un petite fille Marguerite dont elle a fait un buste d’une étonnante présence

On apprend qu’elle correspondait aussi avec Debussy qui composait à Londres, à la même époque « L’après midi d’un faune ». Voilà pour les artistes que connaît bien Géraldine Jeffroy, professeur de lettres. Elle a alors imaginé une trame romanesque très plausible et qui ne pèse en rien sur l’objet de ce livre : la création artistique. Les personnages principaux sont des femmes, la narratrice, la petite Marguerite et surtout, surtout l’incroyable Camille Claudel qui toute sa vie a dû lutter pour faire reconnaître son talent jusqu’à en perdre la raison. Rodin est toujours lui-même;un vrai goujat, « un ogre » dit Debussy, mais il est aussi un homme de son époque et un très grand sculpteur. On se promène agréablement avec la narratrice, la petite Marguerite et Camille dans la campagne autour du château et on suit avec un grand intérêt la passion avec laquelle l’artiste crée cette oeuvre qui a su toucher un si grand public. Un moment de création donc, mais pas d’apaisement pour Camille. Je ne peux pas m’empêcher de penser à la fin de sa vie, internée en 1913, elle mourra pratiquement de faim en 1943 à l’asile de Montfavet dans le Vaucluse.

Camille 20 ans Camille en 1929 dans son asile

Un roman que je recommande chaudement à qui il manque, cependant,un petit quelque chose dans l’intensité romanesque pour atteindre les 5 coquillages.

Citations

La description du château

L’édifice renaissance était posé entre deux bras de l’Indre. Pour le rejoindre il fallait traverser l’un de ses bras en empruntant un pont de bois qui était suffisamment large pour laisser passer fiacres et attelages. Bâti sur trois étages et d’un plan rectangulaire, la demeure élevait au sud deux tours imposantes et se couronnait d’un chemin de ronde sur mâchicoulis. Elle était une modeste mais charmante réplique du château d’Azay-le-Rideau, lequel je le découvrirai, était également posé sur une île à trois kilomètres en amont.

Trait des tourangeaux

Ils devinrent aimables, sans excès, maintenant cette distance aristocratique commune à tous les Tourangeaux, quelle que soit leur condition, qui vient de cette conviction que la terre natale leur tient lieu de titre.

Portrait de Camille Claudel

le lendemain, on aperçut enfin mademoiselle Camille. Elle s’installa sur un banc près de l’Indre et elle se mit à dessiner. Elle coinçait ses différents crayons dans son épaisse chevelure qui se ramassait sur sa nuque et elle posait son carnet sur ses jambes. Souvent, elle relevait très haut la tête et demeurait contemplative un long moment. Alors un timide sourire éclairait son visage, l’écrin qui l’enveloppait semblait la consoler d’un chagrin latent

Les rapports de Camille Claudel et de Rodin

Mademoiselle Camille hurlait sa jalousie et le grand homme s’évertuait à justifier ses infidélités. Il y avait des coucheries sans conséquence -les modèles de l’atelier qui s’offraient au désir insatiable du maître- et puis la compagne de toujours, celle des premiers jours, l’impossible à déloger, la servante dévouée, cachée, déjà vieillissante, la gardienne de l’ œuvre, la mère de leur enfant.

-Tu avais promis ! répétait mademoiselle Camille comme une ritournelle obsessionnelle, et sa voix n’était plus qu’une plainte douloureuse, le cri déchirant de la bête blessée, le cri de révolte de l’agonisant qui s’accroche à la vie. Si elles ne m’étaient pas si utiles, je te tuerai de mes mains Rodin ! .Je te tuerai, je le jure et tes putains et ta vieille pourront t’attendre !

Conseil de Debussy

De grâce, Camille, soyez raisonnable et laissez votre barbu là où il est. Loin du bûcheron les arbres poussent jusqu’à toucher le ciel. Loin des mondanités parisiennes, l’air est bien pur, croyez-moi. Ces soirées où il faut se vendre, « chichiter »… j’en ai comme vous une profonde aversion. Il me semble qu’on y étouffe comme à l’écoute d’une mauvaise symphonie.

Description du travail de la sculptrice

Son regard était absorbé, comme habité par la figure à laquelle elle voulait à tout prix donner corps, elle malaxait un nouveau bloc de terre, placé sur une selle à la hauteur de ses yeux, de ses gestes à la fois amples et précis. Elle palpait avec frénésie cette matière nouvelle, la tassait, la triturait, l’étirait longuement avant de la façonner. Elle semblait vouloir prolonger la joie tactile des premières caresses, elle était avec sa terre comme une mère réanimant son petit frigorifié. Les narines palpitantes, elle la reniflait comme on renifle une peau aimée, l’odeur de lait du nourrisson, puis elle s’éloignait, étourdie, elle ouvrait grand la fenêtre et respirait l’air pur le visage tourné vers les arbres.

C’

C’