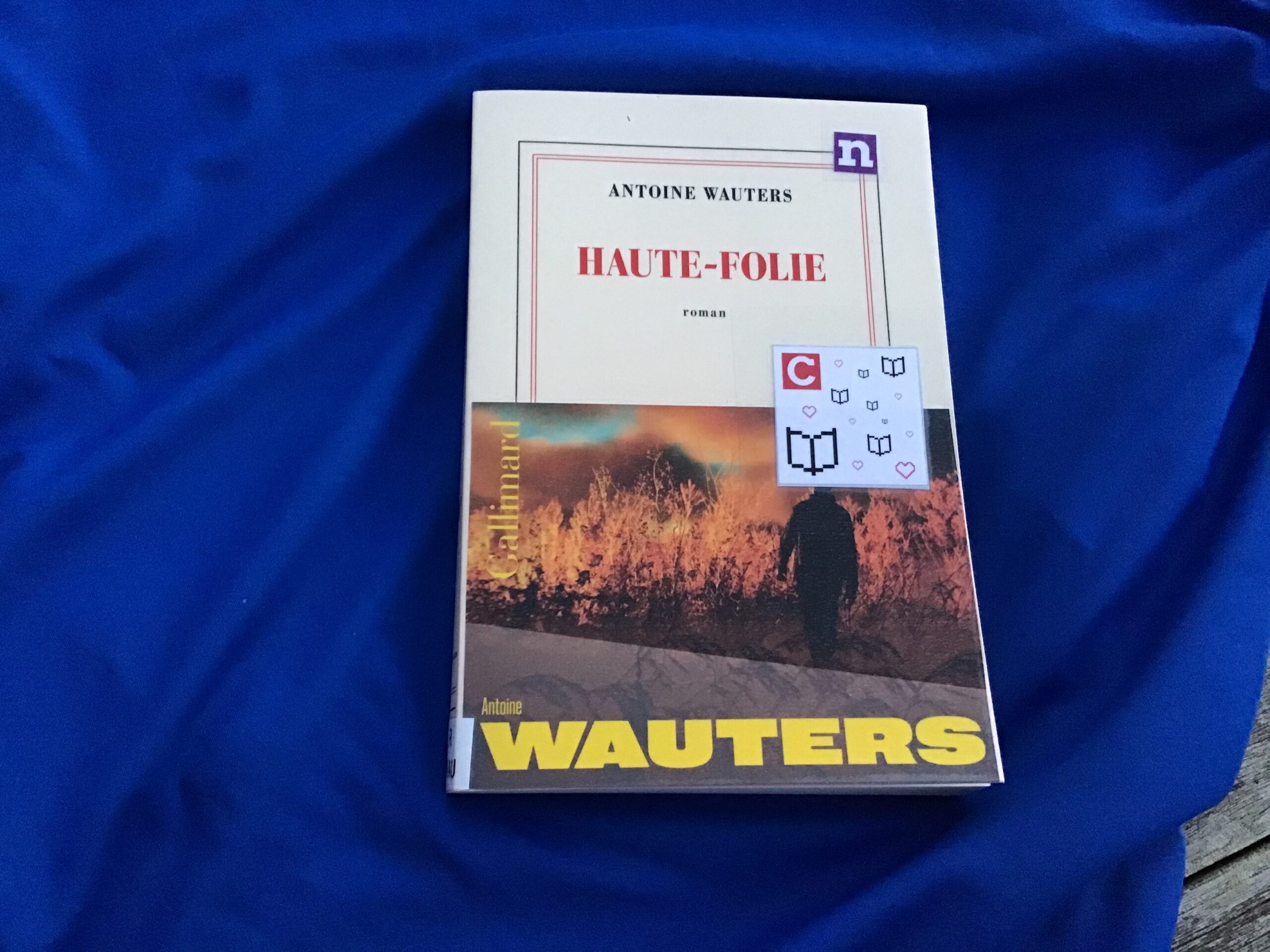

Éditions Gallimard, 163 pages, juin 2025

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Le passé est une chose longue et lente à guérir. On le croit, derrière nous alors qu’il est devant, qu’il nous mène et nous guide. C’est un cercle. Une boucle..

Dans ma liste depuis longtemps, j’ai « Mahmoud ou la montée des eaux », que je n’ai toujours pas lu. Je n’ai donc pas hésité quand j’ai vu ce roman au programme du club de lecture. Je souligne tout de suite la qualité de l’écriture : Antoine Wauters sait créer une atmosphère qui entraîne le lecteur dans une fiction où le réel se mêle à l’imaginaire. Dans un endroit de montagne et proche de la mer, la foudre s’abat sur une ferme et la détruit entièrement. Gaspard et sa femme Blanche la regarde brûler du haut d’une colline, et c’est là que vient au monde leur enfant Joseph. Tout le malheur du monde tombe sur leurs épaules et pourtant, ils sont courageux et se laissent difficilement abattre, Gaspard lutte de toutes ses forces, mais à l’horreur des catastrophes naturelles s’ajoute la cruauté humaine, un voisin profitera de leur malheur pour leur enlever tous leurs biens. Gaspard et Blanche ne survivront pas. Joseph leur fils est élevé par une tante, il aurait pu être heureux, Il a failli l’être mais ce passé lui colle à la peau et finalement, il mènera une vie en marge des hommes.

Dans ma liste depuis longtemps, j’ai « Mahmoud ou la montée des eaux », que je n’ai toujours pas lu. Je n’ai donc pas hésité quand j’ai vu ce roman au programme du club de lecture. Je souligne tout de suite la qualité de l’écriture : Antoine Wauters sait créer une atmosphère qui entraîne le lecteur dans une fiction où le réel se mêle à l’imaginaire. Dans un endroit de montagne et proche de la mer, la foudre s’abat sur une ferme et la détruit entièrement. Gaspard et sa femme Blanche la regarde brûler du haut d’une colline, et c’est là que vient au monde leur enfant Joseph. Tout le malheur du monde tombe sur leurs épaules et pourtant, ils sont courageux et se laissent difficilement abattre, Gaspard lutte de toutes ses forces, mais à l’horreur des catastrophes naturelles s’ajoute la cruauté humaine, un voisin profitera de leur malheur pour leur enlever tous leurs biens. Gaspard et Blanche ne survivront pas. Joseph leur fils est élevé par une tante, il aurait pu être heureux, Il a failli l’être mais ce passé lui colle à la peau et finalement, il mènera une vie en marge des hommes.

C’est bien écrit, c’est bien raconté mais à part le début, l’horrible voisin qui profite de leur misère, et qui détruit tous leurs efforts pour s’en sortir, les autres personnages flottent entre réalité et conte. Pour moi ils leur manquent des points d’ancrage dans le réel, on a l’impression d’être dans un film au milieu d’un brouillard peuplé d’ombres le plus souvent maléfiques. L’auteur veut décrire un homme qui est étouffé par son passé. La violence qui a été faite à ses parents l’empêche d’accéder au bonheur. Si je ne suis pas plus enthousiaste c’est que j’ai besoin de repères dans la réalité pour croire aux fictions et m’y sentir bien. Alors, je reconnais le grand talent de cet auteur sans pouvoir partager l’enthousiasme général sur ce roman. Athalie par exemple n’a aucune de mes réserves.

Extraits.

Début en italique.

Qu’importe si celui qui s’apprête à briser le silence, si celui qui parle après que toute sa lignée s’est tue, si celui-là est pris pour un menteur ou pour un fou. À ce moment de mon histoire, moi, je ne pouvais pas faire autrement. Les trous d’ombres qui avaient digéré ma mémoire, je devais y plonger.

Début du roman.

Minuit cet été là, quand la foudre frappe, le vieux tilleul, l’atteint au cœur, le cuivre et le roussit, puis changée en torche, quand elle s’invite dans les hautes terres, entre les haies à chauve-souris, et remonte jusqu’à la ferme pour entièrement la balayer, la dévaster.

Les conséquences de l’incendie.

Et cependant qu’il marche, il revoit en pensée le visage de son ivrogne de père. Et il le maudit, Gaspard. Trois fois il le le maudit. Pour le mari violent. Pour le père impossible. Et pour l’abruti qui, sacrifiant l’avenir des siens pour sa dose journalière d’eau de vie, n’a pas jugé bon de l’assurer, la Haute-Folie.