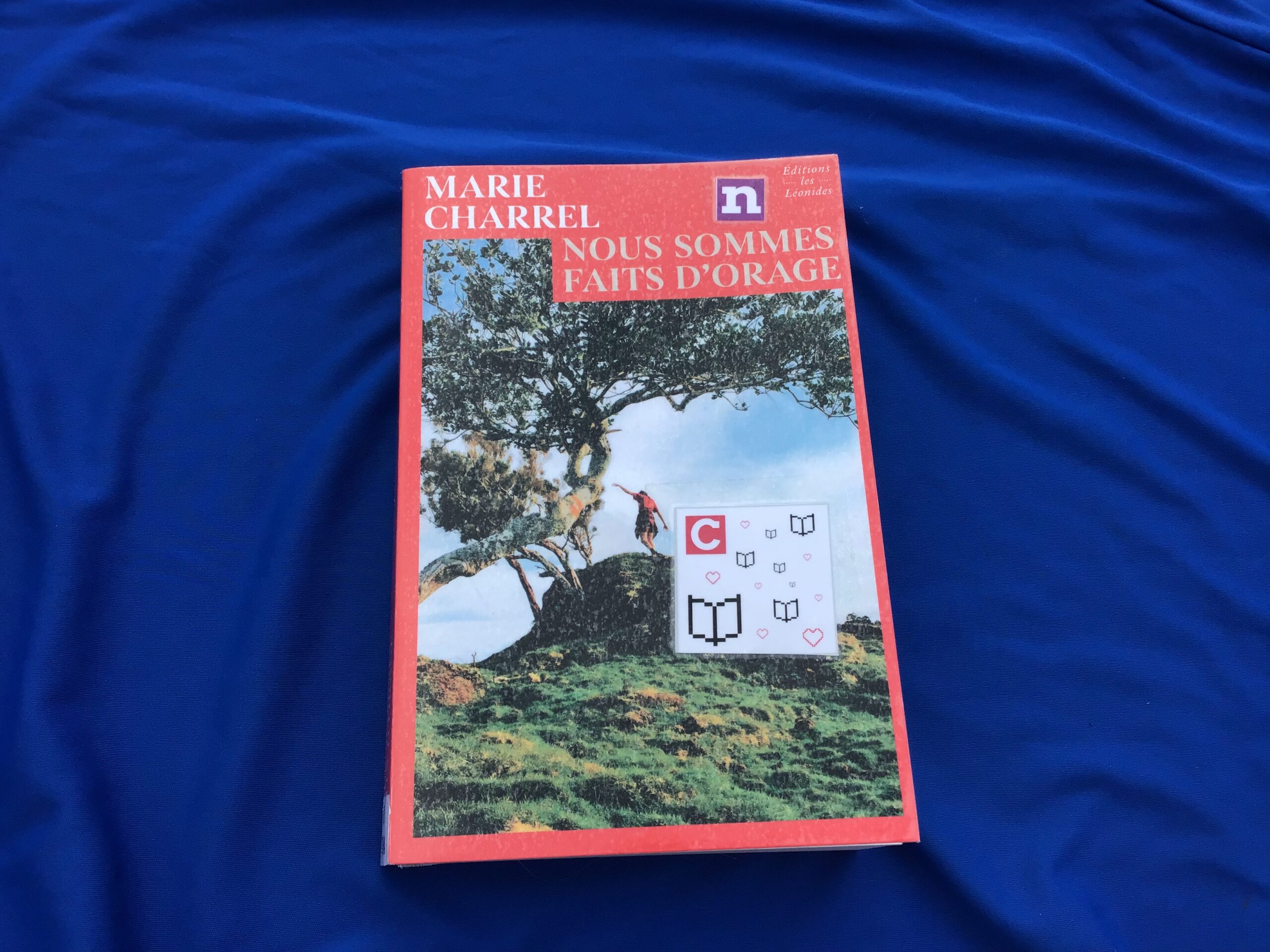

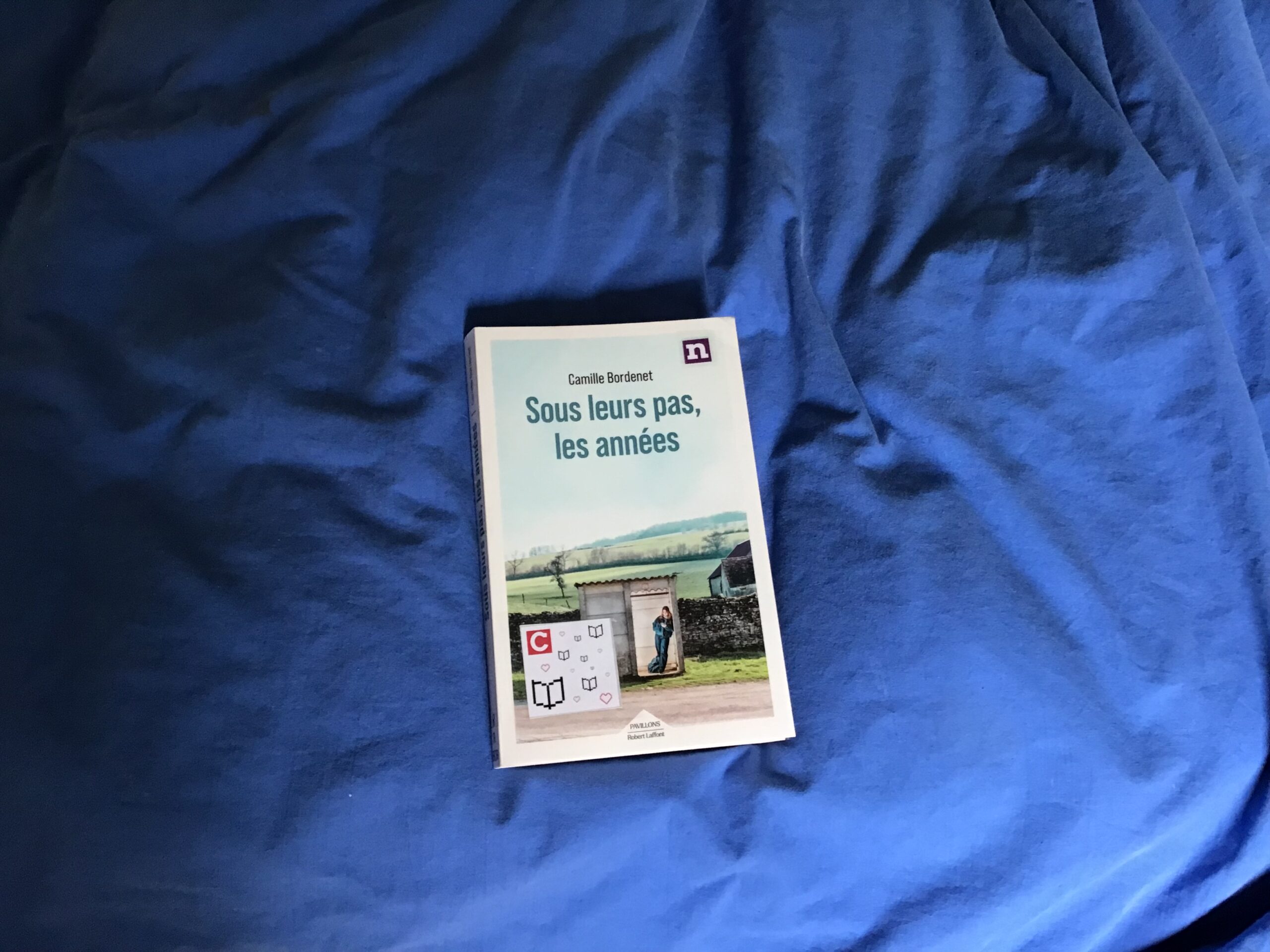

Éditions Robert Laffont, 278 pages, octobre 2025.

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

Encore un premier roman qui est la quintessence d’un « bon » premier roman, écrit par une journaliste du monde. Je veux dire par là, que cette journaliste a l’habitude de mener des enquête et rédiger des articles qui doivent apparaître objectifs et en même temps faire comprendre à ses lecteurs, les dangers du monde actuel.

Encore un premier roman qui est la quintessence d’un « bon » premier roman, écrit par une journaliste du monde. Je veux dire par là, que cette journaliste a l’habitude de mener des enquête et rédiger des articles qui doivent apparaître objectifs et en même temps faire comprendre à ses lecteurs, les dangers du monde actuel.

Je résume rapidement le propos deux femmes qui ne se sont pas vues depuis 18 ans , se retrouvent à l’occasion du décès de la grand-mère de celle qui a fait une carrière de journaliste télé à Paris : Constance et Jess qui n’a eu aucune nouvelle de sa meilleure amie qui est restée dans sa petite commune en Isère. Ell a épousé Mike un maçon d’origine italienne et a une petite fille.

le sujet du roman est posé, qui est celle qui est partie à Paris et pourquoi n’a-t-elle donné aucun signe de vie ? Et qui est Jess très impliquée dans la vie locale ? L’auteure qui connaît bien le sujet de la ruralité aujourd’hui ( grâce à ses enquêtes et articles ) en profite pour évoquer tous les problèmes de difficultés des bourgs isolés : la disparition des services publics (l’école, la poste, la maternité), la raréfaction des magasins,(le pain est distribué par une borne), la révolte des gilets jaunes qui refusaient l’image que les Parisiens avaient d’eux . Et l’arrivée, surtout depuis le covid, des citadins qui achètent trop chers pour permettre aux locaux de se loger, des maisons à rénover, pour en faire des résidences secondaires.

Pour l’intrigue entre les deux femmes, on sait dès le début que Jess aurait aimé vivre chez Simone la grand-mère de Constance avec qui elle s’est toujours bien entendue. Il faudra 278 pages pour que ces deux femmes s’expliquent et que Constance et Jess retrouvent leur complicité d’avant et un permis de conduire que Constance finira par passer grâce aux cours de Jess qui est monitrice dans l’auto- école du village.

J’ai essayé de rester, moi aussi « objective » en écrivant ce billet, mais j’ai des réserves : tout est tellement prévisible , et surtout très démonstratif. Du regard fascisant au lecteur de « Valeurs actuelles » , à l’ambiance chaleureuse du jour des raviolis, car les mains dans la farine on s’apaise et on se retrouve. Pourtant, elle en fait des efforts cette écrivaine, pour rendre les personnages complexes et pas trop caricaturaux , avec quand même une exception le roi du béton Langret qui va représenter le RN aux municipales contre la maire sortant, lui il est horrible mais du coup le lecteur a bien du mal à comprendre pourquoi il s’en est fallu d’un cheveux qu’il remporte la mairie : les journalistes parisiens ont donc encore du travail pour comprendre pourquoi les élections voient sans cesse les scores du RN augmenter.

Malgré mes réserves, cela reste une peinture assez juste du monde rural écrit dans la langue telle que les jeunes d’aujourd’hui la parlent. (Je ne suis pas vraiment fan)

Extraits

Début. (météorologique)

« Bouffons » lâcha Jess en s’adressant à l’autoradio. Dans l’habitacle du car, le réveil à quartz rouge affichait 6h20 et le thermomètre extérieur moins quatre. Dehors la nuit s’obstinait, étale. Un épais nuage de brume montait à l’assaut de la carrosserie, prêt à l’avaller. On n’y voyait pas à un mètre. Les faisceaux lumineux des phares n’y pouvaient pas grand-chose, pareils à des épées trop courtes. La route était tapissée de givres scintillant. L’hiver ne plaisantait pas dans ce coin d’Isère de l’avant pays alpin. Et pour cause, cette région naturelle s’appelait les Terres blanches. Même si personne n’en connaissait les délimitations géographiques exactes et que tout le monde s’arrangeait pour ne pas en être. On avait vu toponyme plus riant.

Portrait de la journaliste tv.

De l’autre côté de la France, dans les canapés, à l’heure où l’on espère le sommeil aura enfin eu raison des mômes, Constance était relativement appréciée. Cela dit, à cette heure avancée de la soirée tout se regardait. Pas qu’on s’identifiât à elle, non. Mais disons qu’on se sentait un peu « parlés ». Constance passait bien à l’écran. Mignonne, sans être belle, ni sexy. Juste ce qu’il fallait pour plaire aux maris sans mettre en rogne les épouses. De bon ton sans faire bourgeoise. Suffisamment neutre pour n’être classable, ni à gauche, ni à droite. En somme, elle correspondait à ce que l’audiovisuel sait produire de mieux : du consensus télégénique.

Le style de l’écrivain.

Simone, n’aimait pas les prévisionnistes : météorologues, politologues, idéologues, démagogues, « tous ces diseurs de bonne aventure en -ogues, creux comme des bogues. » De toute façon qu’on tire les cartes des nuages, des âmes ou des urnes, ça tombait toujours à côté.

Portrait de la femme qui tient le seul café .

Depuis son comptoir, Samira voit tout. Elle est aux avant-postes du Valfroid (….) Samira sait tout mais tait bien. Elle a été en bonne école avec la Chantale. De même que les paysans savent tout de la terre, les tauliers ont tout à taire. Il y aurait d’ailleurs fort à craindre si ceux-là se mettaient à balancer. Tenir sa langue est la première qualité que requiert le métier.

Le village se divise sur le projet lieu culturel.

« Mais leur visio-lieu culturel, là, si c’est juste un endroit où on se réunit pour refaire le monde et ce filer des coups de main, pour ça, on a déjà le bar des sports. Et même la salle des fêtes et la salle d’attente du docteur Grazia. Ils n’ont pas inventé l’eau chaude, »Debout à côté d’elle, torchon sur l’épaule, Pierre tempéra :

» Tant qu’ils viennent consommer chez nous et qu’ils nous font du passage. Par contre, il faudrait pas qu’il reste entre eux, là haut, et que ça parte en bar associatif avec café à prix libre et tout et tout sans payer de charges. »

Cette perspective suscita un grand brouhaha. Une ligne de démarcation déjà se traçait sur les fronts. Et l’on serrait les rangs d’un nouveau « nous » qui, quoiqu’il fût largement, largement fantasmé, avait le mérite de tracer les contours d’un « eux » auquel s’opposer : nous les lève-tôt, les bosseurs, les manuels, les bacs pro ; eux les bobos, les écolos, les intellos, les gauchos.

Paris/province.

C’est chiant d’être aussi ponctuel. Elle se rappela les boums où elle arrivait toujours la première, ce moment épouvantable où elle ne savait pas où se foutre. Elle détesta à nouveau ses parents. À Paris, elle avait réussi à se défaire de cette tare, trahissant sa provincialité. Apprendre à être à la bourre lui avait coûté autant d’efforts que de mémoriser les arrêts de métro, les bonnes adresses et les bons plans.