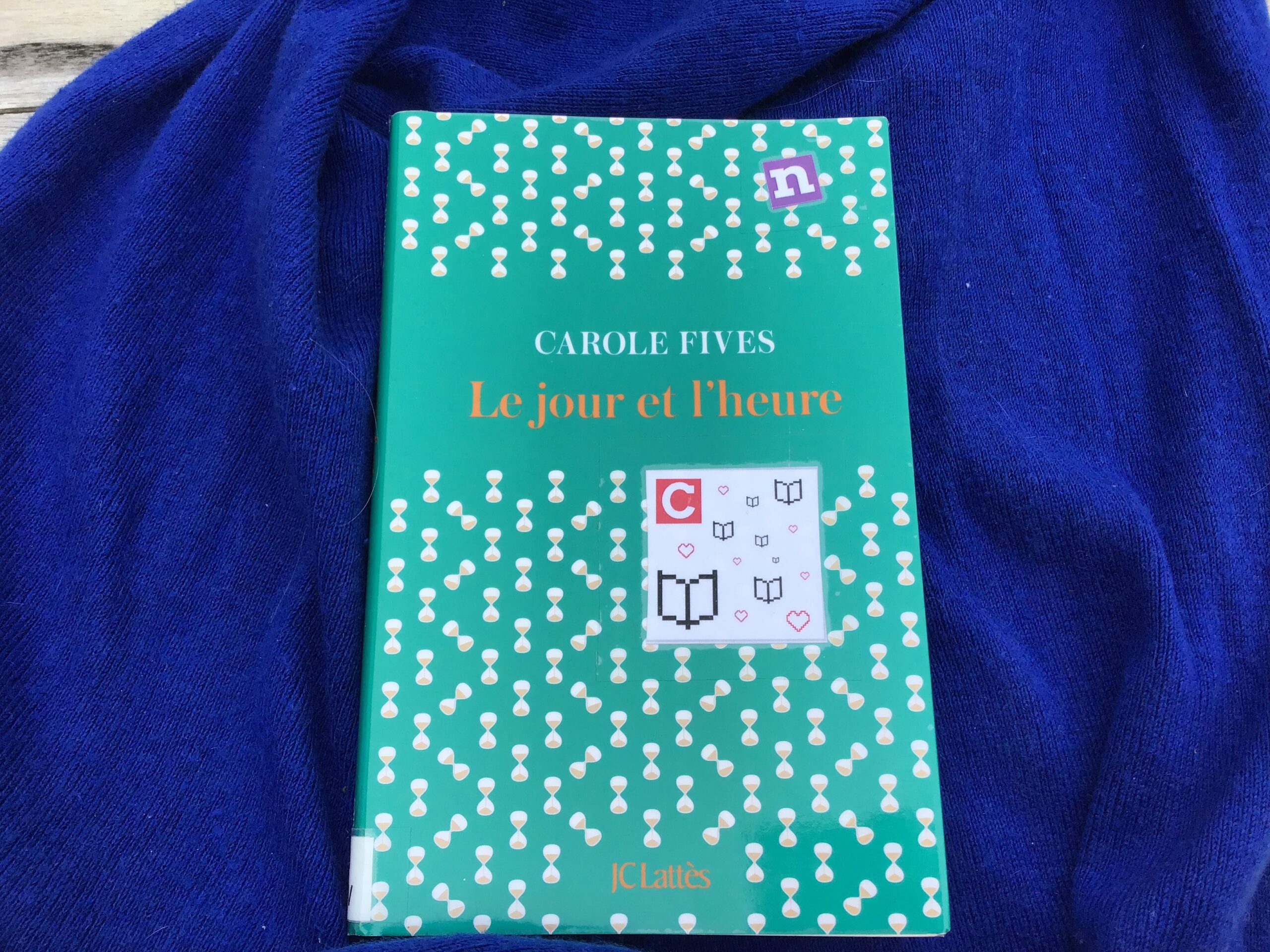

Édition JC Lattès

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.

J’ai déjà lu un roman de cette écrivaine que je n’avais pas du tout aimé : « Quelque chose à te dire » , et cette fois encore j’ai encore des réserves . Je me souviens lorsque la bibliothécaire a proposé ce livre au club en nous expliquant le thème du roman : une femme a décidé d’aller mourir en Suisse entourée de son mari et de ses quatre enfants parce qu’elle se sait atteinte d’une maladie incurable et qui lui impose des souffrances à peine supportables, tout le monde a eu un moment de recul, et moi aussi. Finalement le jour où je suis allée échanger mon livre , il était tout seul sur l’étagère. Visiblement mes amies ne se précipitent pas pour lire ce roman !

J’ai déjà lu un roman de cette écrivaine que je n’avais pas du tout aimé : « Quelque chose à te dire » , et cette fois encore j’ai encore des réserves . Je me souviens lorsque la bibliothécaire a proposé ce livre au club en nous expliquant le thème du roman : une femme a décidé d’aller mourir en Suisse entourée de son mari et de ses quatre enfants parce qu’elle se sait atteinte d’une maladie incurable et qui lui impose des souffrances à peine supportables, tout le monde a eu un moment de recul, et moi aussi. Finalement le jour où je suis allée échanger mon livre , il était tout seul sur l’étagère. Visiblement mes amies ne se précipitent pas pour lire ce roman !

Nous sommes donc dans la voiture avec Edith qui va mourir car elle soufre de Dégénérescence cortico basale. Un sous groupe du Parkinson. Elle souffre et décide de mourir avant que son cerveau ne l’empêche de pousser seule la molette qui distillera dans son corps l’anesthésiant avec la dose mortelle. Elle a demandé une chose être avec son mari et ses quatre enfants. Et en de courts chapitres (une page ou deux) nous allons entendre les voix intérieures de son mari et de ses quatre enfants, jamais celle de la malade.

L’auteure a choisi un milieu très aisé et médical, cela permet de poser des questions que ce genre de démarches posent à tout le monde mais qui n’est réservée qu’à des gens aisés financièrement. Elle a choisi aussi de ne pas nous faire entendre la voix de la femme mais de son mari et de ses enfants. Chacun réagit à sa façon au choix de cette mère qu’ils ont beaucoup aimé et son portrait apparaît à travers les yeux de ses proches. Cela permet aussi de lire ce livre sans trop ressentir d’émotions. Mais justement c’est ce que je lui reproche.

Face à ce grave problème de société, j’aurais voulu être avec la personne qui fait ce choix. Comment renonce-t-elle à la vie ? Par quels sentiments de révolte passe-t-elle ? qui est là pour recevoir ses doutes et sa paroles ?

Son mari est le plus proche d’elle et en tant que médecin parle assez bien du rôle du soignant (plus que celui de mari !) , les trois autres ses enfants sont pris par un quotidien très prenant . Ce voyage aurait pu être un voyage pour rejoindre une station de ski ou tout autre évènements familial je pense que leurs pensées n’auraient pas été très différentes. Je me suis rendu compte que j’étais plus intéressée par les interactions des frères et des sœurs, le divorce de l’aînée les choix de réorientation de la plus jeune que par la mort imminente de leur mère

Bref un roman très facile à lire car on est en dehors de l’émotion mais qui, pour moi, ne répond pas aux questions que je me pose face au suicide assisté.

Extraits

Le début (Audrey, l’ainée).

La veille j’étais de garde. Vers vingt-deux heures, on m’a appelée pour une urgence. Un accouchement compliqué. La mère avait fait une grosse hémorragie. On avait réussi à sauver le bébé et je venais de la transférer en réa dans un autre hôpital.

La conduite du père (Audrey).

Papa a toujours eu une conduite assez brusque mais alors là, on aurait dit qu’il le faisait exprès. De la banquette arrière, je voyais Maman à l’avant. Elle ne disait rien et à chaque fois que Papa freinait, ou accélérait, son visage se crispait. J’en avais mal pour elle. À un moment il y a eu une énorme secousse, c’est sorti tout seul, je n’ai pas pu me retenir, « mais c’est pas vrai ! il va tous nous tuer ce con ! »

Le médecin et la mort (Simon son mari)

Lorsqu’on est médecin, on n »est pas préparé à la mort des gens. Notre mission, c’est de les tenir en vie coûte que coûte, en dépit de leur liberté. La mort, ce n’est pas notre sujet. Notre société est comme ça, elle ne veut pas regarder la mort en face .

La radio pendant le trajet (Jeanne la plus jeune).

Et puis il y a eu la météo, grand soleil sur tout le pays à partir de lundi. Qu’est-ce que ça lui faisait à maman d’entendre ça ? Lundi, il ferait beau sur toute la France sauf sur elle … Lundi neuf heures, c’est la date qu’elle a fixée, il lui restait quoi … quarante-huit heures…. Elle a changé de station.