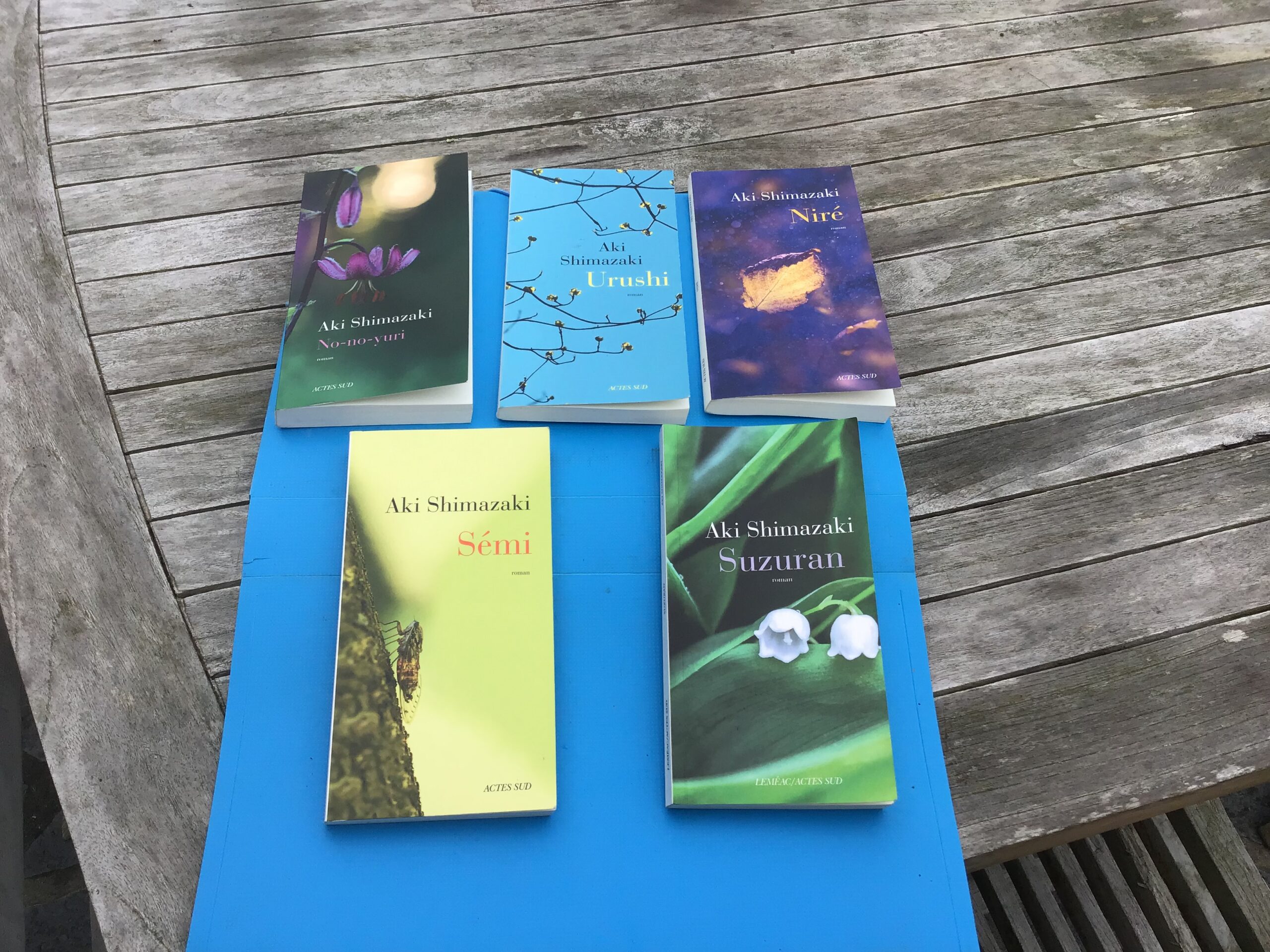

Édition Acte Sud, chaque tome contient à peu près 134 pages, donc pour les 5 tomes 650, de 2021 à 2023

Cette auteure me fait apprécier le Japon alors qu’elle même vit au Québec et écrit en français, mais c’est peut être pour cela qu’elle m’est aussi accessible. J’ai mis sur Luocine deux oeuvres d’elle Le poids des secrets et aussi Mitsuba qui fait partie d’une série que je n’ai pas lue en entier. Cette auteure, a besoin de cinq tomes pour cerner complètement son histoire. On peut très bien ne lire qu’un tome qui se suffit à lui même, mais il est vrai que les cinq éclairages différents rajoutent beaucoup à la compréhension des personnages et du récit.

Cette auteure me fait apprécier le Japon alors qu’elle même vit au Québec et écrit en français, mais c’est peut être pour cela qu’elle m’est aussi accessible. J’ai mis sur Luocine deux oeuvres d’elle Le poids des secrets et aussi Mitsuba qui fait partie d’une série que je n’ai pas lue en entier. Cette auteure, a besoin de cinq tomes pour cerner complètement son histoire. On peut très bien ne lire qu’un tome qui se suffit à lui même, mais il est vrai que les cinq éclairages différents rajoutent beaucoup à la compréhension des personnages et du récit.

Dans chaque roman, il y a une réflexion, sur la signification des caractères japonais, je ne peux hélas vous les mettre dans les extraits, car mon ordinateur ne peut pas les reproduire, mais c’est pourtant un élément important de la signification de chaque récit. On sent chez cette auteure une envie de nous faire comprendre toute la richesse et la profondeur de la civilisation japonaise.

Le cycle de ces cinq récits portent le nom de « Une clochette sans battant » , c’est le premier objet qu’Anzu a réparé en utilisant ce procédé très célèbre au Japon, les fêlures ne sont pas masquées mais mises en valeur par un procédé particulier, on utilise un fil d’or. Je pense que cet objet et sa réparation est un symbole du récit de cette famille qui fonctionne assez bien alors qu’elle aurait pu se briser tant de fois. Le couple des parents que nous voyons dans « Sémi » a failli se briser sur la révélation de l’infidélité du mari, cette révélation a poussé la mère à tromper une seule fois son mari avec un musicien célèbre. Ce qui va réparer le couple comme le Kintsugi répare les poteries sans cacher les fêlures, c’est le fils tant espéré qui naitra de cette infidélité. Le tome qui est consacré aux parents se passe à travers la mémoire défaillante de la maman qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer. J’ai trouvé très intéressant comment le Japon s’occupe d’une population vieillissante très nombreuse. Le récit consacré à Anzu l’artiste de la famille et celle qui crée les plus belles pièces de poteries qui sont considérées comme de l’art au Japon. Cette femme est douce mais déterminée et si elle n’a pas la brillance de sa soeur elle a plus de profondeur . Ce tome , « Suzuran » est sans doute celui que j’ai lu avec plus de plaisir. Contrairement à celui qui est consacré à sa soeur « No-no-Yuri », mais la peinture de la jeune Japonaise belle et décidée est aussi très intéressante car on voit le monde des affaires et les mœurs plus que discutables de certains hommes d’affaires américains !

J’ai trouvé un peu plus creux le dernier tome consacré au fils « Niré » en fait on connaissait le secret de sa naissance et on sentait bien que les réactions de ce fils iraient dans le sens de la réparation.

Un bilan positif et un grand plaisir de lecture malgré un léger bémol sur deux des tomes.

Extraits

Urushi

Début.

Je descends du bus et me dirige vers le sentier qui mène chez moi. D’en bas, on aperçoit notre maison aux toits de tuiles grises. Mon sac-à-dos pèse sur mes épaules à cause d’un livre épais que j’ai emprunté à la bibliothèque de l’école.

Réparation de poterie.

Le Kintsugi me séduit toujours. Je contemple la photo d’une vieille assiette ornée de vagues bleues. Dessus serpentent plusieurs longues lignes d’or courbées comme des rameaux. Quelqu’un l’a-t-il laissé tomber par accident ? Ou bien exprès ? Une femme en colère contre son mari l’aurait jeté sur le sol, par exemple. Quelle que soit son histoire l’assiette a été ressuscitée à merveille. Ce n’est pas une simple réparation. Il s’agit d’une création. Un art. Sinon, il suffit d’utiliser une colle forte ordinaire.

Suzuran

Début.

La nuit tombe. J’entre dans mon appartement où il n’y a personne.Il fait froid aujourd’hui pour une fin d’avril. Il est déjà huit heures. J’ai faim. En préparant une salade, je réchauffe le curry restant d’hier. Installée à la petite table dans la cuisine, je commence mon dîner tardif. Je n’entends que le tic-tac de la pendule. C’est samedi. Mon fils, chez son père depuis hier, reviendra demain soir

La poterie.

Ces pièces sont cuites sans glaçure. Ce qu’on appelle « yakijimé ». Quand les cendres de bois collent a un objet, leur alcalinité cause une réaction chimique avec le fer de l’argile c’est ce qui donne cette tonalité très particulière.(…) Pour obtenir la teinte souhaitée, bien sûr, il faut avoir beaucoup de pratique et se fier à son intuition. Quand même, c’est impossible de prévoir exactement le résultat. C’est accidentel comme la vie.

Semi

Début.

Je me réveille au gazouillis des moineaux. Un instant, je me demande où je suis. Dans notre maison ? Je jette un coup d’œil vers la fenêtre entrouverte. Aussitôt, je reconnais notre chambre à la résidence d’aînés.

No-no-yuri

Début.

La voiture descend une pente. Les phares éclairent le chemin sinueux couverts de feuilles mortes.O. et moi venons de dîner dans un restaurant au sommet. Nous avons mangé de délicieux biftecks accompagnés d’un vin rouge chilien exquis en écoutant de la musique jouée au piano. Le restaurant s’appelle nNo-no-yuri. Avec ce nom rustique, je ne m’attendais pas à une telle qualité. Bercée par un air doux, j’ai bu plus que de coutume. Mon amant portait aux nues la beauté de mon visage, ainsi que l’élégance de ma tenue : une blouse plissée et une longue jupe en mousseline. Il s’extasiait aussi sur ma broche et mes boucles d’oreilles ornées de rubis verts véritables que j’ai achetés dans une fameuse bijouterie de Ginza.

L’élégance.

Je me maquille très soigneusement et me mets du parfum de grande marque achetée à Paris. Je choisis un chemisier et un tailleur jupe en lin de Belgique. C’est l’heure d’aller au bureau. J’enfile mon long manteau de laine et mes bottes noires italiennes. Au travail, je porterai une nouvelle paire d’escarpins légers et chics, italien aussi.

Niré

Début.

La pluie qui tombait depuis tôt ce matin à enfin cessé.On est samedi après-midi. Je suis venu en ville acheter de la peinture pour mes deux filles. S’il fait beau demain, elles vont repeindre leurs bureaux.Je consulte ma montre en sortant de la quincaillerie. Il est cinq heures vingt. Je pense aller voir mes parents à leur résidence. Ils dînent normalement vers six heures et demie. Je pourrai rester un peu. Ma mère souffre de la maladie d’Alzheimer. Depuis quelques années elle ne me reconnaît plus et me considère comme une simple connaissance. Nous nous saluons avec de petits mots polis, presque toujours les mêmes. J’espère qu’elle m’accueillera de bonne humeur aujourd’hui.