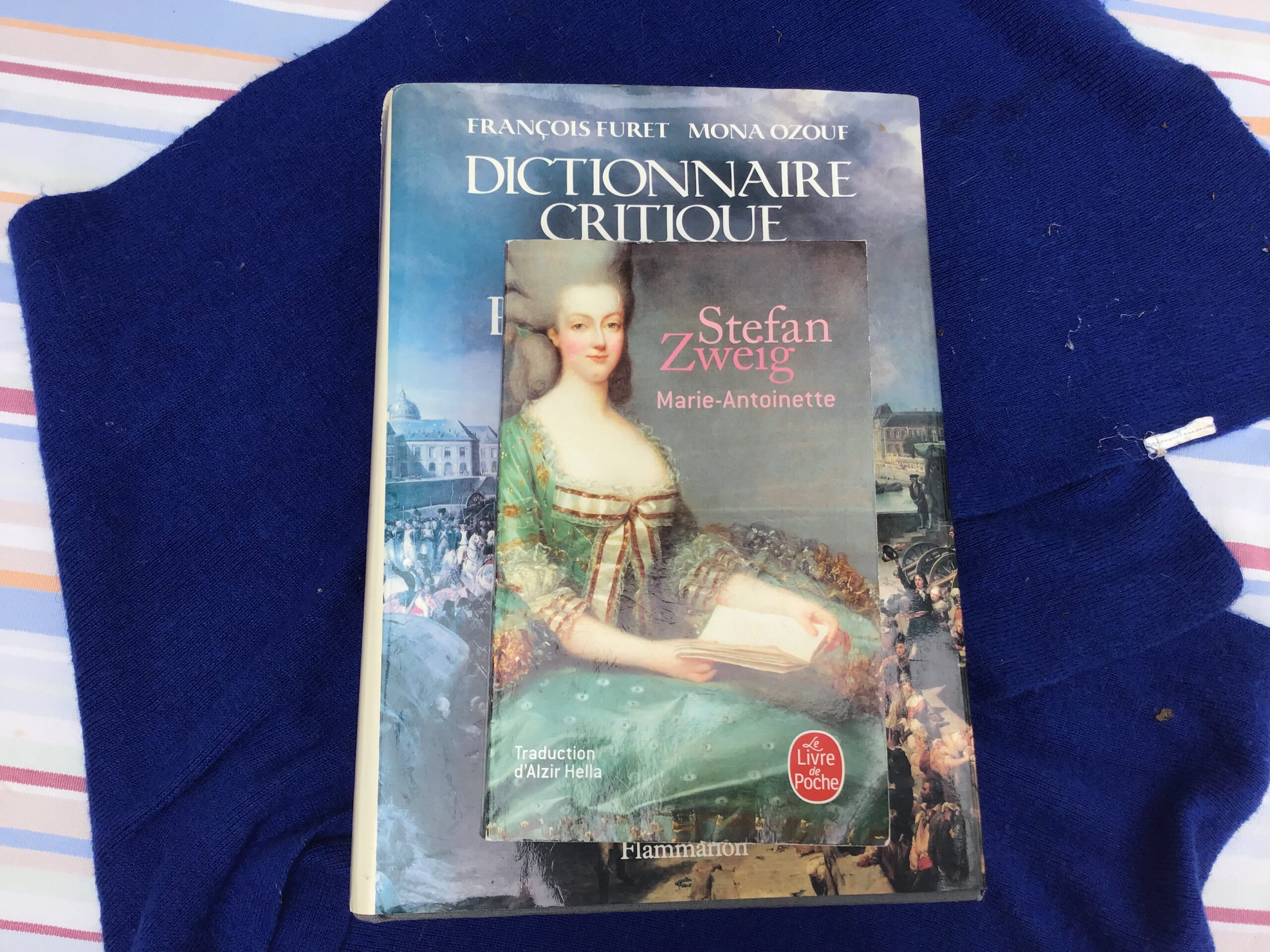

Édition livre de poche.

Traduit de l’allemand par Alzir Hella

Et voici ma septième et dernière participation au mois « les feuilles allemandes » 2023, organisé par Eva et de livr’escapade

Versailles, conçu par Louis XIV comme « le forum maximum » de l’Europe devient sous Louis XV un simple théâtre d’amateur le plus artistique et le plus coûteux, il est vrai, que le monde ait jamais connu.

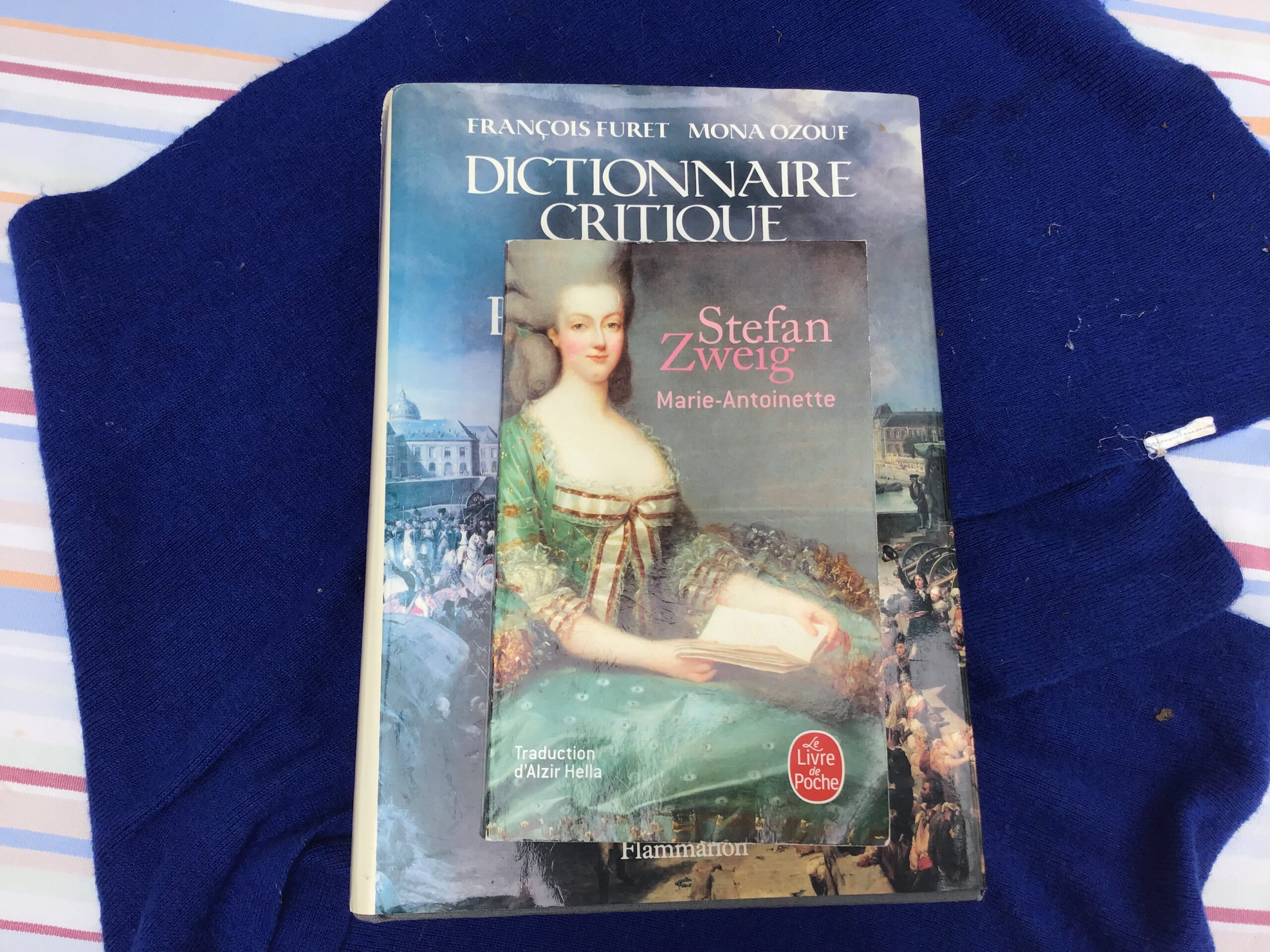

C’est le deuxième titre sur Luocine de ce grand auteur, après « Le joueur d’échec » voici sa biographie de Marie- Antoinette. Je dois cette lecture à ma plongée dans le travail fort intéressant de François Furet et Mona Ozoouf qui ont, ensemble, rédigé un dictionnaire de la Révolution français. À la rubrique Marie Antoinette, ces auteurs suggéraient la lecture de Stefan Zweig, je me suis empressée de suivre leur conseil. Une véritable révélation pour moi. Je me souviens qu’au lycée on m’avait conseillé cette lecture, mais le personnage de Marie-Antoinette me semblait tellement futile que je n’avais pas eu envie de lire cette biographie. Quelle erreur !

C’est le deuxième titre sur Luocine de ce grand auteur, après « Le joueur d’échec » voici sa biographie de Marie- Antoinette. Je dois cette lecture à ma plongée dans le travail fort intéressant de François Furet et Mona Ozoouf qui ont, ensemble, rédigé un dictionnaire de la Révolution français. À la rubrique Marie Antoinette, ces auteurs suggéraient la lecture de Stefan Zweig, je me suis empressée de suivre leur conseil. Une véritable révélation pour moi. Je me souviens qu’au lycée on m’avait conseillé cette lecture, mais le personnage de Marie-Antoinette me semblait tellement futile que je n’avais pas eu envie de lire cette biographie. Quelle erreur !

Ce livre est une somme de documentations incroyable et pourtant, n’est jamais ennuyeux. Il décrit très bien le gouffre qui sépare l’aristocratie du peuple. Celui-ci est soumis à un pouvoir qu’il respecte mais dans ce gouffre énorme où tant d’injustices fermentent, ces nobles oisifs, mesquins et avides sont bien incapables de ressentir les débuts d’une envie de changement puis d’une envie de révolte.

Marie-Antoinette a 15 ans quand elle arrive en France pour être mariée à un Louis XVI incapable dans un premier temps de consommer son mariage puis qui se révèle un homme indécis sans grande envergure. Il n’a qu’une envie qu’on le laisse tranquille et qu’on ne lui demande aucune décision compliquée. Hélas les caisses de l’état sont vides, et les dépenses incroyables de son épouse n’y sont pas pour rien. On connaît la suite, la convocation des États Généraux puis la révolution et ses excès.

Marie-Antoinette ne comprendra que très tardivement le rôle qu’elle aurait pu jouer. De la jeune femme adulée à qui on pardonnait tout il ne reste au moment de sa mort qu’une Autrichienne que l’on accuse des pires vilénies. (Elle sera accusée à son procès d’avoir eu des relations coupables avec son fils.)

Tout cela on le sait mais ce qui rend ce livre passionnant ce sont tous les portraits des gens qui ont entouré et souvent tellement profité de cette femme qui aimait tant s’amuser. Le portrait des nobles est sans concession et le futur Roi Louis XVIII est celui d’un arriviste qui n’a pas levé le petit doigt pour sauver son frère. La cour est remplie d’incapables qui ne pensent qu’à se hausser du col et à se nuire entre eux.

Malheureusement, le roi, qui est incapable de décisions et qui n’aspire qu’à la paix ne sait que faire de Versailles créé par Louis XIV. Lui, ce grand roi, avait réuni autour de lui tous les beaux esprits de son temps, déjà, Louis XV préférait ses plaisirs à tout ce décorum pesant. Mais son petit fils est porteur d’une fonction et d’un rôle qui ne lui va pas. Le rôle de Marie Antoinette aurait dû rester secondaire si son époux avait tenu le sien. Si elle a tant cristallisé les haines du peuple c’est que son côté futile était insupportable à une population réduite à la disette.

Stefan Zweig raconte bien aussi son amour pour le beau suédois Fersen, les lettres qui ont été retrouvées de leur relation épistolaire ne laissent aucun doute sur leurs sentiments.

En lisant cette biographie, l’été dernier, je me demandais s’il n’y avait pas un parallèle à faire entre cette période et la nôtre . Les classes populaires aujourd’hui, ne se sentent plus représentées par les gouvernants et comprennent des mouvements qui prônent la violence. Ce n’est pas rassurant !

Extraits

Les préparations du mariage.

Au cours d’innombrables conférences des deux côtés du Rhin on pèse et discute d’épineuses et doctorales questions, comme celles-ci par exemple : quel nom sera cité le premier dans le contrat de mariage celui de l’impératrice d’Autriche ou du roi de France ? qui apposera le premier sa signature ? quels présents seront offerts ? quelle dot sera stipulée ? qui accompagnera la fiancée ? qui la recevra ? combien de gentilhommes, de dames d’honneur, d’officiers de garde, de premières et deuxièmes caméristes de coiffeurs, de confesseur, de médecins, de scribes, de secrétaires et de lingères doivent faire partie du cortège nuptial d’une archiduchesse d’Autriche jusqu’à la frontière, et ensuite d’une héritière du trône de France de la frontière jusqu’à Versailles ?

(…..) Et si un ordre royal n’avait pas fixé à l’avance de date précise, les gardiens français et autrichiens du cérémonial ne seraient même pas d’accord aujourd’hui encore sur la forme « exacte » du mariage ; et il n’y aurait pas eu de Marie-Antoinette, ni peut-être de Révolution française !

L’héritage de Louis XIV.

Mais la force créatrice ne reste attachée à celui qu’elle veut combler ; la couronne seule est héréditaire, il n’en est pas de même de la puissance et de la majesté. Louis XV et Louis XVI héritiers de l’immense palais et d’un un état assis sur de vastes bases, sont des âmes étroites, faibles ou jouisseuses, rien moins que créatrices.

Le changement dû au succès.

L’impression profondes qu’a faite sur Marie-Antoinette l’accueil parisien a changé quelque chose en elle. L’admiration renforce toujours l’assurance. Une jeune femme à qui des milliers d’hommes ont confirmé qu’elle est belle embellit encore dans la certitude de sa beauté ; il en va ainsi de cette fillette intimidée qui jusqu’ici s’était toujours sentie étrangère et inutile à Versailles

Marie Antoinette, Reine.

Être reine pour Marie-Antoinette, c’est pendant les années d’insouciance être la femme la plus admirée, la plus coquette, la mieux parée, la plus adulée et avant tout la plus gaie de la cour ; c’est être l’arbitre des élégances, celle qui donne le ton à cette société aristocratique extrêmement raffinée qu’elle prend pour l’univers.

Lanceuse de mode.

Les troubles dans le pays, les discussions avec le parlement, la guerre avec l’Angleterre émeuvent bien moins cette cour vaniteuse que le nouveau brun puce mis à la mode par Mlle Bertin, qu’un tour particulièrement hardi donné à la jupe à paniers, ou que la nuance d’une soirie nouvelle créée à Lyon. Toute dame qui se respecte se sent obligée de suivre pas à pas ces singeries et extravagances, et un mari dit en soupirant : « Jamais les femmes de France n’avaient dépensé tant d’argent pour se faire ridicules ».

Le prix du naturel.

Bien entendu, Marie Antoinette elle aussi veut un paysage « innocent ». Elle réunit donc les artistes les meilleurs, les plus raffinés l’époque, afin qu’ils s’ingénient à force d’artifices, à lui créer un jardin supra- naturel.

L’accouchement de la reine.

Car selon la coutume séculaire et consacrée l’accouchement d’une reine de France n’est nullement quelque chose de privé ; cette épreuve douloureuse doit se dérouler d’après des règles immémoriales en présence des princes et princesses et sous le contrôle de la cour. Tous les membres de la famille royale, ainsi qu’un grand nombre de hauts dignitaires, ont le droit d’assister à la délivrance dans la chambre même de la femme en couches et aucun d’eux, bien entendu, ne songe le moins du monde à renoncer à ce privilège barbare et anti hygiénique.

Peu de considération pour les nobles qui ont soutenu la révolution.

La reine n’a-t-elle pas lieu de se méfier, quand elle voit que ce sont justement les plus endettés et les plus discrédités parmi les aristocrates, les plus corrompus, tels Mirabeau et Talleyrand qui les premiers sentent leur cœur battre pour la liberté ? Comment Marie-Antoinette pourrait-elle imaginer que la Révolution soit une chose honnête et morale, quand elle voit l’avare et cupide duc d’Orléans, prêt à toutes les affaires malpropres s’enthousiasmer pour cette nouvelle fraternité ? Quand le favori de l’Assemblée nationale est Mirabeau, ce disciple de l’Arétin tant par la corruption que par la littérature obscène, cette lie de la noblesse qui après avoir fait toutes les prisons de France pour enlèvement et autres histoires louches a ensuite vécu d’espionnage ?

La fuite à Varenne :

(Stefan Zweig n’a vraiment aucune considération pour le roi.)

La reine s’est assise sur une chaise et a baissé sa voilette ; personne ne pourra se vanter d’avoir vu sa colère et son amertume. Seul le roi, tout de suite à l’aise, se met tranquillement à table et se taille de bons morceaux de fromage. Personne ne parle.

Le mois des feuilles allemandes commence encore pour moi par un roman de Robert Seethalter . C’est déjà le club de lecture qui m’avait fait découvrir cet auteur avec « le tabac Tresniek« , puis avec « Une vie entière » et « le dernier mouvement« . J’ai vu que vous aviez beaucoup aimé celui-ci, j’ai plus de réserves mais j’ai bien aimé moi aussi. Il y a vraiment un style « Seethalter », il s’intéresse aux gens simples et aux petits détails du quotidien. Pas de héros, ni d’histoires extraordinaires dans ce quartier populaire de Vienne, à la fin des années 60.. Robert Simon décide de faire vivre un café et réussit à en faire un lieu où les gens aiment bien venir, cela permet à l’auteur de dresser une galerie de portraits de gens simples pour qui la vie n’est pas toujours facile.

Le mois des feuilles allemandes commence encore pour moi par un roman de Robert Seethalter . C’est déjà le club de lecture qui m’avait fait découvrir cet auteur avec « le tabac Tresniek« , puis avec « Une vie entière » et « le dernier mouvement« . J’ai vu que vous aviez beaucoup aimé celui-ci, j’ai plus de réserves mais j’ai bien aimé moi aussi. Il y a vraiment un style « Seethalter », il s’intéresse aux gens simples et aux petits détails du quotidien. Pas de héros, ni d’histoires extraordinaires dans ce quartier populaire de Vienne, à la fin des années 60.. Robert Simon décide de faire vivre un café et réussit à en faire un lieu où les gens aiment bien venir, cela permet à l’auteur de dresser une galerie de portraits de gens simples pour qui la vie n’est pas toujours facile.