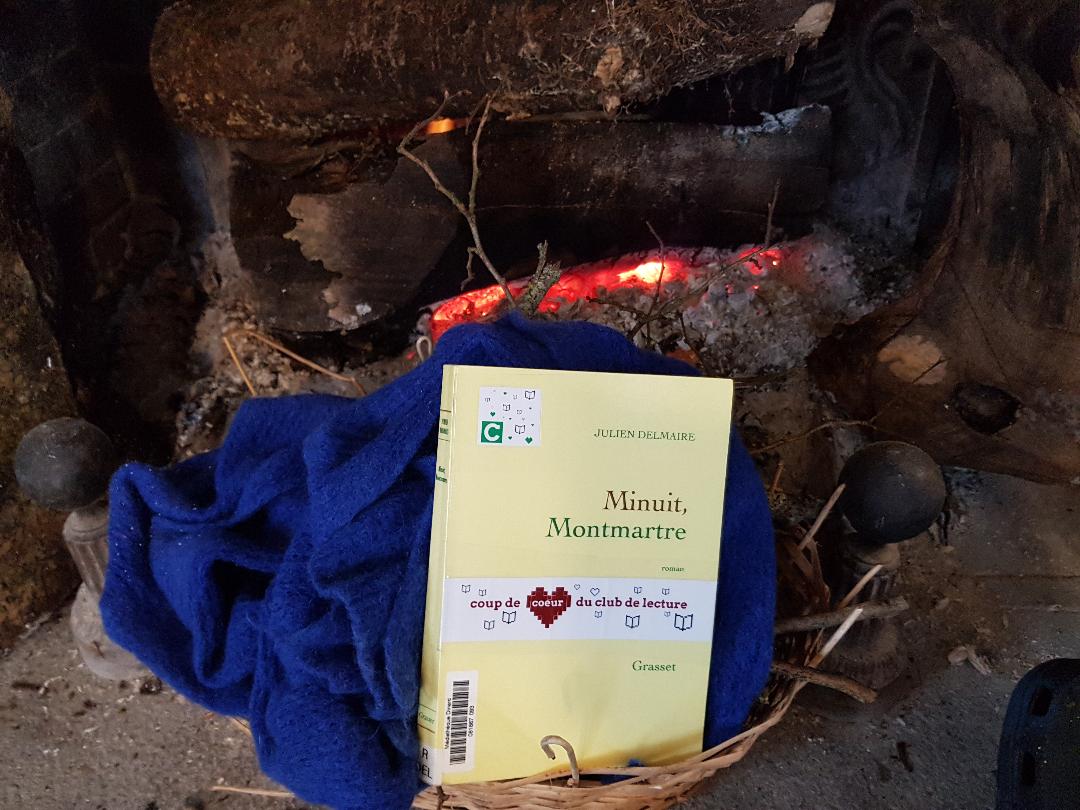

Lu dans le cadre du Club de Lecture de la médiathèque de Dinard

Un roman magique, soutenu par une écriture entre poésie et fantaisie, on se laisse bercer par la déambulation des chats à travers le quartier de Montmartre et on suit la personnalité de cette superbe africaine Masseïda et du peintre Théophile Alexandre Steinlen. Dont tout le monde connaît, au moins, les affiches.

Un roman magique, soutenu par une écriture entre poésie et fantaisie, on se laisse bercer par la déambulation des chats à travers le quartier de Montmartre et on suit la personnalité de cette superbe africaine Masseïda et du peintre Théophile Alexandre Steinlen. Dont tout le monde connaît, au moins, les affiches.

mais peut être, moins ses lithographies sur le peuple de Paris

Époque terrible, où la pauvreté pouvait conduire à la misère et à la mort. Mais une époque, aussi, où le bouillonnement de vie permettait à toute une faune de vivre surtout à Montmartre qui est alors une zone entre ville et campagne. Le lecteur reconnaît au passage des figures célèbres et des lieux qui maintenant sont tellement policés : on ne s’encanaille plus à Montmartre et on ne cultive plus beaucoup non plus, c’est devenu un haut lieu touristique et Masseïda se sentirait moins seule, les couleurs de peaux se mélangent certainement plus qu’à cette époque, et la misère est plus cachée et plus éloignée de la butte. Cet auteur a réussi son pari : faire revivre un lieu et une époque à travers les œuvres des artiste du temps. Une petite déception : les derniers chapitres, le roman ne se termine pas ; mais cela ne m’empêche pas d’être un très beau roman dont le style m’a enchantée.

Citations

Joli début

La Butte en ce temps là, paraissait une montagne. La poésie et la tuberculose y régnaient à parts égales.

Une soirée, au Lapin Agile

C’est Anatole Deibler, le bourreau de Paris, que la complainte de Masseïda avait replongé dans les affres du deuil. Lorsque les pupilles du bourreau balayèrent la salle et accrochèrent le regard du maquereau, ce dernier, instinctivement, se gratta la nuque. Près de l’âtre deux filles outrageusement maquillées, attifées de rubans et de bijoux en toc, se tenaient par l’épaule, un verre de cidre à la main, et lui adressaient des œillades de connivence.

Le public du lapin agile on reconnaît Apollinaire et Picasso

Un préfet mélomane, un poète au coup de buffle, un peintre aux prunelles félines, un anarchiste violoneux, un maquereau patibulaire et deux catins en goguette, tel était le public de choix que Masseïda avait conquis le temps d’une chanson.

La peinture

Les plus beaux nus sont désespérés.Qui déjà, disait ce genre de chose… Forcément un peintre, quelqu’un qui avait souffert mille morts devant le chevalet.Lui apparut alors une figure aux traits disgracieux, qui semblait lui adresser un sourire goguenard, par-delà le temps. Toulouse. Ce vilain nabot de Lautrec. Son meilleur ami. L’artiste qu’il avait le plus admiré et auprès duquel il avait le plus appris. C’était bien Lautrec qui avait dit, avec son accent impayable des bords de la Garonne, le désespoir qu’il fallait entretenir en soi pour peindre la chair nue. Il savait de quoi il causait, le bougre, lui qui passait des sanglots aux éclats de rire, le temps d’un vermouth :les plus beaux nus sont désespérés.