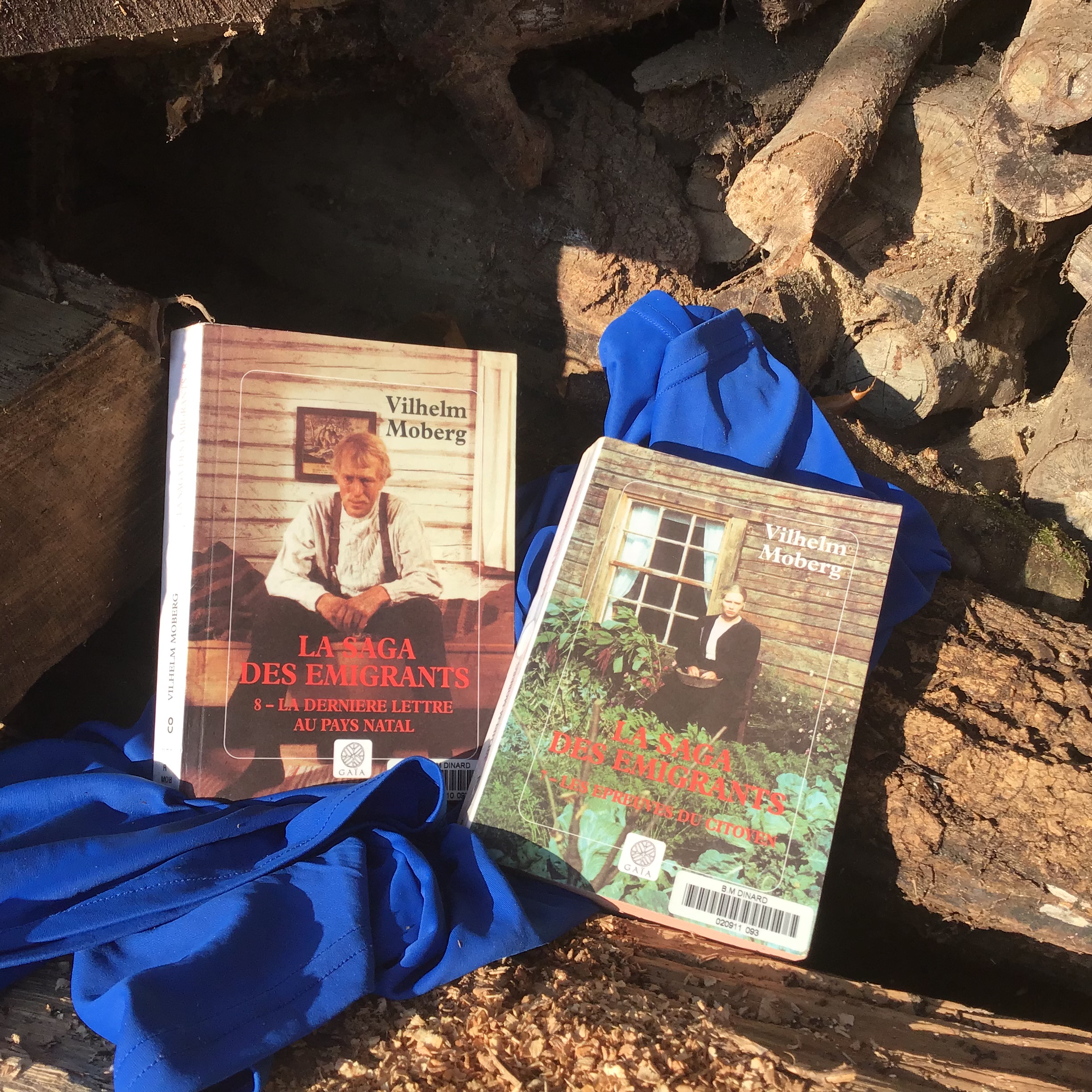

Édition Gaïa

Tome 7 Les épreuves du citoyen

Toujours le même plaisir à continuer cette saga moins l’effet de surprise des premiers tomes . La famille de Karl est maintenant à l’abri du besoin, on peut même dire que la famille est riche. Mais elle ne le doit qu’à son labeur incessant : le travail de la mise en culture de Karl et celui de fermière de sa femme. Ils vivent pratiquement en autarcie, tout en retirant de leurs ventes de produits de la ferme un peu d’argent ce qui leur permet d’accéder à un certain confort.. Mais la santé de Kristina est fragilisée par ses grossesses. Elle sent qu’il ne faudrait plus qu’elle soit enceinte. Cette constatation la plonge dans un abime de dilemmes religieux. Peut-elle demander à Dieu de ne plus porter de bébés ? Peut-elle se soustraire au « devoir conjugal » ? Un médecin (un peu plus moderne que le vieux forgeron qui faisait office de médecin auparavant) lui donnera une parole simple : si elle est de nouveau enceinte, elle en mourra !

Toujours le même plaisir à continuer cette saga moins l’effet de surprise des premiers tomes . La famille de Karl est maintenant à l’abri du besoin, on peut même dire que la famille est riche. Mais elle ne le doit qu’à son labeur incessant : le travail de la mise en culture de Karl et celui de fermière de sa femme. Ils vivent pratiquement en autarcie, tout en retirant de leurs ventes de produits de la ferme un peu d’argent ce qui leur permet d’accéder à un certain confort.. Mais la santé de Kristina est fragilisée par ses grossesses. Elle sent qu’il ne faudrait plus qu’elle soit enceinte. Cette constatation la plonge dans un abime de dilemmes religieux. Peut-elle demander à Dieu de ne plus porter de bébés ? Peut-elle se soustraire au « devoir conjugal » ? Un médecin (un peu plus moderne que le vieux forgeron qui faisait office de médecin auparavant) lui donnera une parole simple : si elle est de nouveau enceinte, elle en mourra !

Mais ce tome est aussi celui où on voit la guerre civile américaine se développer et où le sort des Indiens réduits à la famine, annonce des violences inévitables. Karl veut absolument s’enrôler dans l’armée nordiste mais malheureusement pour lui, il boîte depuis un épisode où des malfrats ont essayé de s’en prendre à sa vie (dans le tome 3) . Il sera donc réformé pour sa plus grande honte. Le Minnesota devient un état de la confédération et Karl et Kristina sont donc citoyens américains. Karl a toute confiance en Abraham Lincoln qui comme lui a connu le statut de pionnier et a vécu dans une maison en rondins comme celle qu’il a d’abord construite pour sa famille.

Le pays se développe et avec ce développement toute une armée d’escrocs les plus divers prospèrent. Le paysan Karl n’a que mépris pour ces gens qui ne travaillent pas de leurs mains et quand ils sont victimes de faillites, ce n’est pour lui que justice. Il continue à défricher les terres autour de chez lui , il ne reste qu’un bois de chênes centenaire qu’il aimerait abattre pour le mettre en culture.

Extraits

Début le modernisme : la cuisinière.

Karl Oscar la vit pour la première fois en passant devant la devanture de la quincaillerie Newell, dans Third Street, entre Jackson Street et Robert Street, où elle était très en évidence. Elle portait fièrement, gravé dans son métal bien astiqué, le nom de « Queen of thé Prairie » et se voyait de loin.

Les spéculateurs.

Ceux qui avaient pour outil -assez léger- le papier s’enrichirent aux dépens de ceux qui en maniaient de beaucoup plus lourds et pénibles. Le spéculateur prit le dessus sur le cultivateur, les hommes d’argent devinrent riches tandis que ceux qui travaillaient restaient aussi pauvres qu’avant.De tout temps, il y a eu des exploiteurs et des exploités. Mais rarement le temps et le lieu furent plus propices aux malins ayant plus de culot que de scrupules et s’y connaissant en paperasse.

Abraham Lincoln

L’homme au nez presque aussi gros que celui de Karl Oskar voulait libérer les trois millions d’esclaves des États du Sud qui, tels des bêtes, figuraient à l’inventaire des biens de leurs propriétaires pour un montant estimé à trois milliards de dollars. Kristina connaissait le sort cruel qui était le leur grâce au feuilleton « Cinquante ans dans les fers » qui avait paru, pendant plus d’un an, dans les colonnes de « La Patrie ». Fallait-il que ces hommes souffrent de la sorte simplement parce que Dieu leur avait donné une peau noire et non blanche ? (…)

Karl Oskar, lui, découpa le portrait de cet homme qui ne voulait plus qu’il y ait des maîtres et des esclaves.

Les arguments de Kristina contre la guerre.

C’était ainsi qu’il en allait en de pareille occasion : les hommes partaient , les femmes restaient à la maison avec les enfants, qu’elles devaient se charger de nourrir et d’éduquer. Les hommes partaient pour ôter la vie, les femmes restaient chez elle pour en prendre soi.. les hommes devaient être seuls de leur côté, privés de leur femme, les femmes devaient être seules du leur, privées de leur mari. Pourtant Dieu n’avait-Il pas créé l’homme et la femme pour qu’ils se prêtent mutuellement aide et réconfort ?

Spoliation des Indiens.

Il poursuivit en demandant à quel prix les Indiens avaient été contraints de céder leur terre aux Suédois et aux autres Blancs ? Combien le gouvernement leur avait-il donné pour toute la vallée du Mississipi ? Un dollar pour vingt mille acres ! Ou un deux centième de dollar, si on préférait ! C’était un prix ça ? Pour la terre la plus fertile du monde ? C’était du vol, voilà ce que c’était ! C’était pour ça qu’il avait pu l’avoir si bon marché, lui, Nelson ! Et les indiens n’avaient même pas vu la couleur de ce qu’il avait payé ! Tout ce qu’on leur concédait, c’était le droit de mourir de faim.

Tome 8 : La dernière lettre au Pays Natal

Voilà donc le dernier tome de cette Saga qui m’a occupée pendant plus d’un mois, évidemment l’effet de surprise est moins fort et je commençais à un peu m’ennuyée avec la famille de Karl. Il est temps que je vous parle aussi de l’auteur : Vilhem Moberg est aussi connu en Suède qu’au Minnesota, il a, d’ailleurs, sa statue dans le village où il a situé l’intrigue de sa Saga. Sur le lac de Chisago il existe même une autre statue représentant le couple du roman Karl et Kristina !

Voilà donc le dernier tome de cette Saga qui m’a occupée pendant plus d’un mois, évidemment l’effet de surprise est moins fort et je commençais à un peu m’ennuyée avec la famille de Karl. Il est temps que je vous parle aussi de l’auteur : Vilhem Moberg est aussi connu en Suède qu’au Minnesota, il a, d’ailleurs, sa statue dans le village où il a situé l’intrigue de sa Saga. Sur le lac de Chisago il existe même une autre statue représentant le couple du roman Karl et Kristina !

L’édition française que j’ai lue, explique dans un paragraphe final : « L’édition originale de la « Saga des émigrants » se termine par une bibliographie d’une cinquantaine de titres, reflet d’une douzaine d’années de recherches et d’écriture – commencé en 1947, le roman ne fut terminé en 1959. Comme il s’agit exclusivement d’ouvrages en suédois et en anglais (dont bon nombre d’inédits : journaux intimes, mémoires, correspondance privée …) il ne nous a pas paru indispensable de les faire figurer ici. Le chercheur et le lecteur intéressés sont invités à se reporter à l’édition suédoise. »

Ses enfants sont totalement américains et le roman peut se terminer sur la dernière lettre à la famille suédoise qui annonce la mort de Karl.

Extraits

Début.

Les Suédois de la vallée de la rivière St. Croix étaient divisés sur le plan religieux. Au cours des dernières années, des communautés baptistes et méthodistes avaient vu le jour et plusieurs autres sectes tentaient de faire des prosélyte parmi les luthériens. Les plus nombreux étaient les baptistes.

Cause de la guerre indienne.

Par le traité de Mendota, le gouvernement s’était engagé à verser au cours de l’année 1861 la somme de soixante-dix mille dollars en or aux Sioux du Minnesota occidental. Mais cette dette ne fut pas honorée à échéance. Pendant ce temps, les tribus indiennes furent victimes d’une grave disette et leur situation encore aggravée par la rigueur de l’hiver. Leurs délégués tentèrent à plusieurs reprises d’obtenir des agents du gouvernement le paiement de ces soixante-dix mille dollars, mais revinrent les mains vides.

La religion au service du racisme.

Petrus Olausson ne manqua pas de souligner que les événements lui donnaient raison : il avait toujours dit qu’il fallait chasser cette racaille païenne du Minnesota. Car les Indiens n’étaient et ne seraient jamais que des bêtes sauvages impossibles à christianiser. Les paroisses luthériennes leur avaient pourtant envoyé de jeunes missionnaires et avaient fait procéder à des quêtes pour leur procurer des catéchisme, afin qu’ils puissent apprendre les dix commandements. Il avait lui-même donné de l’argent pour cela et savait que des chariots entiers chargés d’exemplaires reliés pleine peau du Catéchisme de Luther étaient partis vers l’ouest. À quoi cela avait-il servi ? À rien ! Et maintenant ces bandits remerciaient les généreux donateurs en les assassinant ! Les Blancs avaient apporté aux Peaux-Rouges l’ Évangile du Christ- et ces derniers répondaient à leur bienfaiteurs à coups de haches de guerre ! Ils écrasaient sous leurs tomahawks le crâne de nobles chrétiens qui n’avaient d’autre but que de les libérer de leur paganisme !