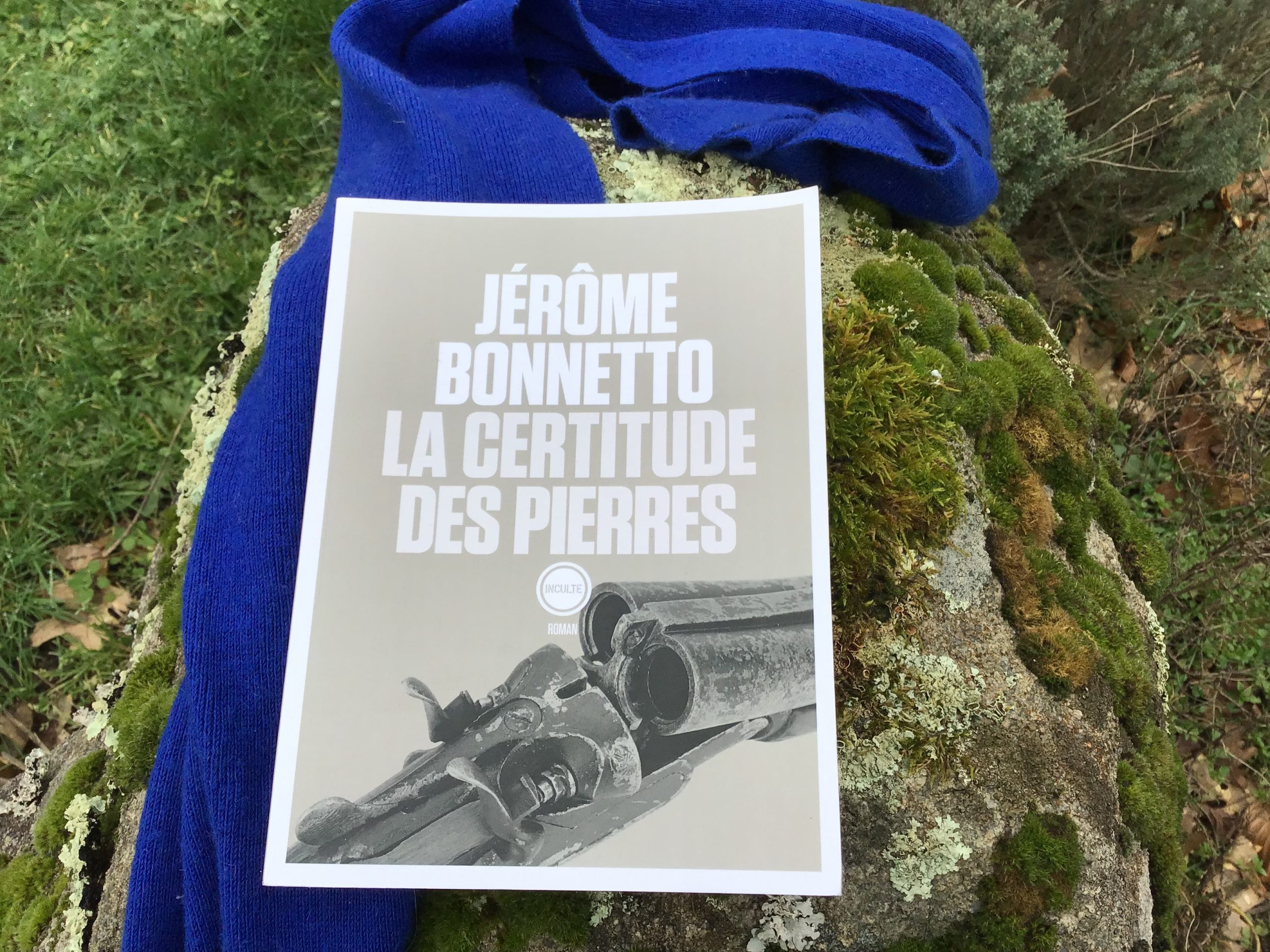

Le train des enfants

Édition Albin Michel . Traduit de l’italien par Laura Brignon

J’avais lu l’an dernier ce roman sans le mettre sur Luocine, et je ne sais pas pourquoi, en revanche je me souvenais très bien de cette lecture. Et j’ai retrouvé mes mêmes sensations . Ce roman, raconte un fait historique : les Italiens, sous la houlette du parti communiste, ont organisé après la deuxième guerre mondiale, le transport d’enfants du sud de l’Italie vers les région du nord plus riche. Nous suivons le destin de Amerigo Esperanza petit garçon de six ans au début du livre qui doit prendre ce train.

J’avais lu l’an dernier ce roman sans le mettre sur Luocine, et je ne sais pas pourquoi, en revanche je me souvenais très bien de cette lecture. Et j’ai retrouvé mes mêmes sensations . Ce roman, raconte un fait historique : les Italiens, sous la houlette du parti communiste, ont organisé après la deuxième guerre mondiale, le transport d’enfants du sud de l’Italie vers les région du nord plus riche. Nous suivons le destin de Amerigo Esperanza petit garçon de six ans au début du livre qui doit prendre ce train.

Cette première partie est très belle, nous voyons ce voyage à travers les yeux d’un enfant qui souffre de se séparer de sa mère et dont la compréhension de ce qu’il se passe ne dépasse pas ce qu’un enfant de sept ans peut comprendre. C’est drôle et émouvant. Il est très attaché à sa mère mais souffre de la faim et ses conditions de vie, sont plus proches de la survie. Il trouve dans le Nord des gens accueillants et qui, surtout, lui révèlent son don pour la musique. Son retour chez lui est brutal, car il y retrouve la misère et sa mère vend son violon pour le nourrir. Trop malheureux il repart vers sa famille d’accueil. La deuxième partie on le retrouve adulte lors de la mort de sa mère.

Cette deuxième partie, fait que j’ai quelques réserves sur ce roman. Pour éviter un roman trop long, Viola Ardone suggère plus qu’elle ne nous raconte comment s’est passé le reste de la vie d’Amerigo Benvutti (on comprend, alors, qu’il a pris le nom de sa famille d’accueil) qui est aujourd’hui un violoniste connu. On comprend aussi que sa mère a eu un autre fils et même un petit fils. Amerigo décidera d’aider ce petit garçon. Le petit violon vendu par sa mère dans son enfance jouera un rôle important dans l’épanouissement de la personnalité d’Amerigo Esperanza-Benvutti. La personnalité de sa mère est difficile à cerner complètement. Quand l’enfant est petit, il aime sa mère mais sait qu’elle est incapable d’exprimer le moindre sentiment affectueux. On croit comprendre aussi qu’elle ne veut accepter la charité de personne, ce qui explique qu’elle n’a pas voulu que son fils reçoive le courrier de sa famille du Nord. Tout cela le petit ne peut le comprendre mais l’adulte lui pardonnera car on voit qu’il a essayé de l’aider financièrement.

Malgré ces réserves, je ne peux que recommander cette lecture qui permet de mieux connaître les difficultés de l’Italie du Sud d’après guerre.

Citations

Le jeu de l’enfant .

Je regarde les chaussures des gens. Si elles sont en bon état, je gagne un point ; si elles sont trouées, je perds un point. Pas de chaussures : zéro point. Chaussures neuves : étoile bonus. Moi, des chaussures neuves je n’en ai jamais eu, je porte celles des autres et elles me font toujours mal. Maman dit que je marche de travers. C’est pas ma faute. C’est à cause des chaussures des autres. Elles ont la forme des pieds qui les ont utilisées avant moi.

La leçon de vie du chef mafieux.

Mon petit gars. il m’a dit, les femmes et le vin c’est pareil. Si tu te laisses dominer, tu perds la tête, tu deviens un esclave, et moi j’ai toujours été un homme libre et je le resterai.

Fin du livre : le destin de son neveu.

Je lui ai offert mon violon, celui que tu as fait en sorte que je retrouve. Il est exactement à la bonne taille pour lui, on verra s’il a envie d’apprendre. Il pourra le faire ici sans avoir à s’échapper, sans avoir à troquer ses désirs contre tout ce qu’il a.

Le choix

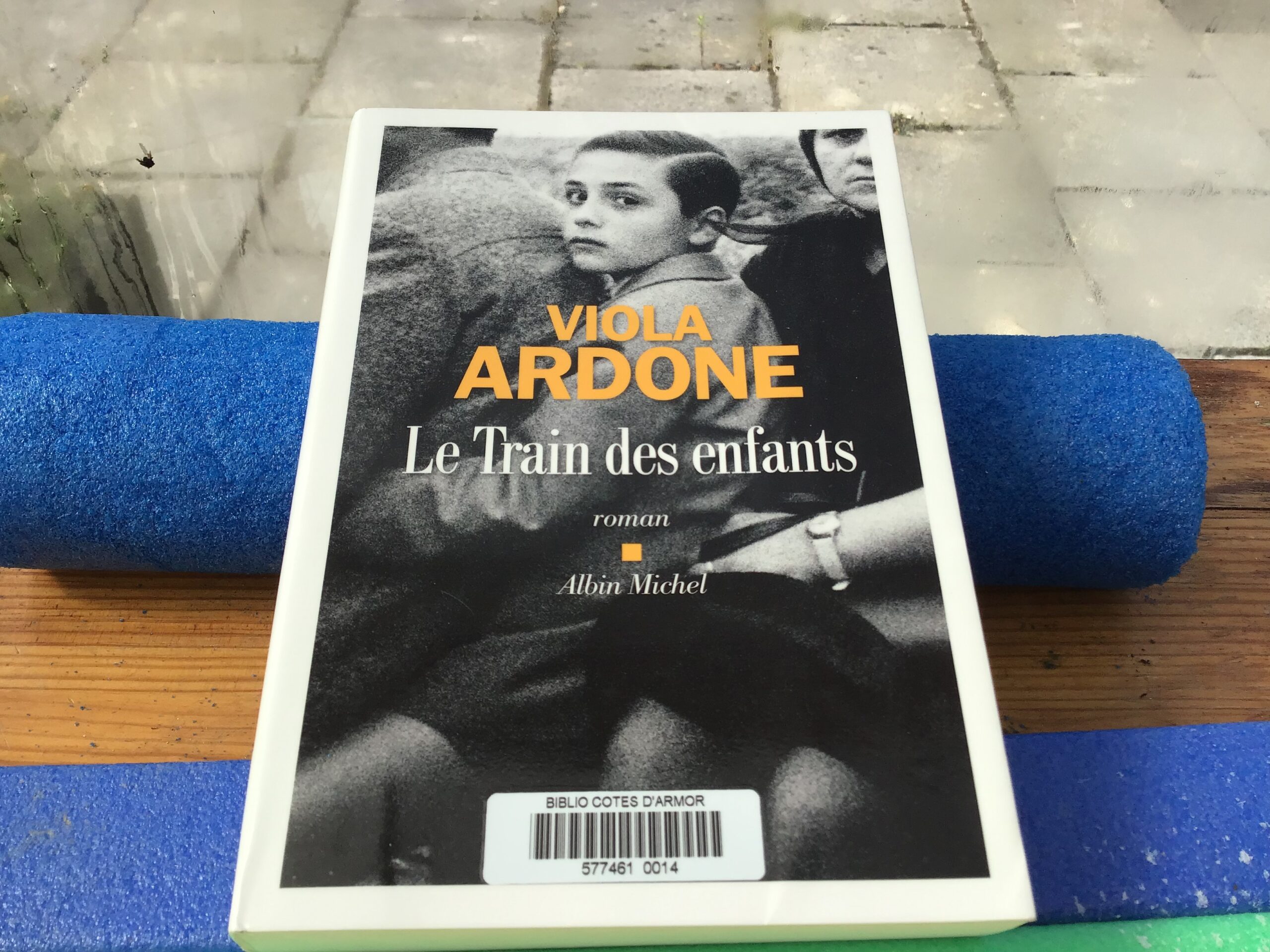

Édition Albin Michel traduit de l’Italien par Laura Brignon

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard

Une femme sans mari est comme une moitié de ciseaux : elle ne sert à rien.

Nous sommes à Martorana, en Sicile dans les années 60, et l’histoire connaîtra un épilogue en 1981. Ce roman est une illustration tragique d’une loi italienne incroyable qui ne sera abolie qu’en 1980 qui voulait que : lorsqu’un violeur accepte d’épouser la femme qu’il a violée, il n’y ait alors aucune suite pénale pour lui, et l’honneur de la femme sera rétablie ! !

Nous sommes à Martorana, en Sicile dans les années 60, et l’histoire connaîtra un épilogue en 1981. Ce roman est une illustration tragique d’une loi italienne incroyable qui ne sera abolie qu’en 1980 qui voulait que : lorsqu’un violeur accepte d’épouser la femme qu’il a violée, il n’y ait alors aucune suite pénale pour lui, et l’honneur de la femme sera rétablie ! !

La partie la plus importante du récit se passe avant le viol et décrit avec une minutie passionnante l’adolescence d’une jeune fille qui a la tête remplie des interdits de sa mère pour rester sans tâche jusqu’à son mariage. Pour cela, elle a tout accepté : arrêter ses études, se marier avec un homme aveugle qu’elle ne connaît pas et surtout résister au sale petit voyou qui se prend pour un Don Juan irrésistible. Malheureusement, celui-ci est riche et réussit à organiser son enlèvement et à la violer. Les rapports entre elle et ses parents montrent une toute jeune fille qui voudrait à la fois s’extraire de son milieu, ne pas accepter les clichés de sa mère sur les femmes, mais en même temps essayer de s’adapter à la vie qu’on lui propose, qu’elle imagine comme la seule possible. J’ai bien aimé le personnage du père qui semble être un homme effacé et inconsistant, mais qui, dès le début, soutient sa fille Pour sa mère, il lui faudra pour pendre conscience du drame de ses deux filles, le choc du procès. Elle admirera alors le courage d’Olivia et soutiendra enfin, Fortunata l’aînée pour divorcer du mari qu’elle lui avait imposé, pour que sa fille retrouve son honneur car elle était enceinte, du fils du maire qui ne voulait pas l’épouser contrairement à cet homme qui, pendant quatre ans, lui fera vivre un véritable enfer, elle a perdu son bébé à la suite des coups qu’elle reçus. Au début du roman, la mère essaye de faire entrer à toute force dans la tête d’Oliva tous les préjugés sur le comportements des filles : elles ne doivent pas courir, elles ne doivent pas regarder les garçons, elles ne doivent pas faire d’études et surtout, surtout rester sans tâches. Elle a si peur, cette mère qui n’est pas originaire de Sicile qu’elle en devient méchante. Je trouve ce point de vue intéressant car je pense que si les femmes sont des victimes dans les civilisations traditionnelles, elles le doivent avant tout aux préjugés des mères ou à leur peur. (Je n’oublie pas que l’excision pour parler du pire est fait par des femmes sous l’ordre des mères)

C’est un roman qui se lit facilement, l’histoire est un peu trop exemplaire pour mon goût. L’autrice (il faut que je rajoute ce mot à mon vocabulaire puisqu’il a gagné contre auteure que je lui préférais !) raconte bien les histoires et sait captiver son lectorat. La photo choisie pour la couverture du livre reflète bien le roman, on sent toute la peur de la femme âgée qui pourrait être la mère d’Olivia devant la beauté de sa fille.

Citations

La peur de la jeune adolescente.

Je ne sais pas si le mariage, je suis pour, je ne peux pas finir comme Fortunata, qui s’est fait mettre enceinte par Musiciacco pendant que je mangeais des pâtes aux anchois chez Nardina. C’est pour ça que je cours tout le temps dans la rue : l’air expire le garçon est comme celui d’un soufflet qui aurait des mains et pourrait toucher ma chair. Alors je cours pour devenir invisible, je cours avec mon corps de garçon et mon cœur de fille, je cours pour toutes les fois ou je ne pourrai plus, pour mes camarades qui portent des chaussures fermées et des jupes longues, qui ne peuvent marcher qu’à petit pas lents, et puis aussi pour ma sœur qui est enterrée chez elle, comme une morte mais vivante.

L’honneur des hommes et des femmes.

Don Vito est devant le café de la place au milieu d’un groupe d’hommes, ils commentent les tenues des femmes en prenant garde à ne pas se faire entendre par leurs maris. Je le vois rire, il a une belle bouche et des yeux couleur de mer, mais il a comme un chagrin sur son visage. J’imagine qu’il est obligé de faire ce cinéma pour ne pas apporter de l’eau au moulin des langues-coupantes qui l’appellent « moitié d’homme » dans son dos. Les hommes souffrent eux aussi :leur honneur réside dans les femmes qu’ils ont prises, l’honneur des femmes réside dans leur chair même. Chacun défend comme il peut ce qu’il possède.

Débat dans la réunion organisée par un sympathisant communiste.

– » Donc si j’ai bien compris, la femme doit rester à la maison et obéir à la volonté de son mari. Vous êtes d’accord ? Les dames ici présentes partagent cet avis ?

– Moi je pense que ce n’est pas juste » intervient femme entre deux âges. L’assemblée se retourne pour la regarder. » Ce n’est pas juste, mais c’est nécessaire, précise-t-elle. Dans la rue, les filles doivent être accompagnées, parce que si elles sont seules, les gens se demandent où elles vont. Les hommes sont en chasse, c’est leur nature, et les agneaux se font manger par le loup.

La gentillesse de son père.

« Tout à l’heure tu m’as demandé ce que je fais. Eh bien voilà, conclut-il une fois son tri achevé quand tu trébuches je te soutiens »

Et c’était dans la loi.

« Article 544 du code pénal : » pour les délits prévus par le chapitre premier et par l’article 530, le mariage, que l’auteur du délit contracte avec la personne offensée, éteint le délit, également pour les personnes ayant contribué au même délit ; et, s’il y a eu condamnation, l’exécution et les effets pénaux cessent «

– Qu’est ce que ça veut dire ? Parle simplement, Pippo, lui enjoint mon père.

– Ça veut dire : après le mariage, délit éteint pour la loi, honneur réparé pour la fille.

Quelle chance que ma première lecture du club soit ce roman déjà repéré chez Partice et Eva qui m’a fait découvrir billet de « je lis je blogue » ! Mes cinq coquillages parlent pour moi, oui, cette lecture m’a beaucoup touchée. La quatrième de couverture dit l’essentiel du récit sans pour autant dévoiler le roman. Une jeune femme, l’écrivaine, veut comprendre la vie de sa grand mère. Celle-ci sera victime de deux intolérances religieuses, celle de sa Bulgarie natale car elle tombe amoureuse d’Ahmed, un musulman, ce qui est intolérable pour sa mère grecque, ensuite à İstanbul, où elle a fui avec Ahmet qui hélas mourra de la tuberculose, elle sera considérée comme « la putain bulgare » et sera violemment rejetée de toute la famille musulmane.

Quelle chance que ma première lecture du club soit ce roman déjà repéré chez Partice et Eva qui m’a fait découvrir billet de « je lis je blogue » ! Mes cinq coquillages parlent pour moi, oui, cette lecture m’a beaucoup touchée. La quatrième de couverture dit l’essentiel du récit sans pour autant dévoiler le roman. Une jeune femme, l’écrivaine, veut comprendre la vie de sa grand mère. Celle-ci sera victime de deux intolérances religieuses, celle de sa Bulgarie natale car elle tombe amoureuse d’Ahmed, un musulman, ce qui est intolérable pour sa mère grecque, ensuite à İstanbul, où elle a fui avec Ahmet qui hélas mourra de la tuberculose, elle sera considérée comme « la putain bulgare » et sera violemment rejetée de toute la famille musulmane.