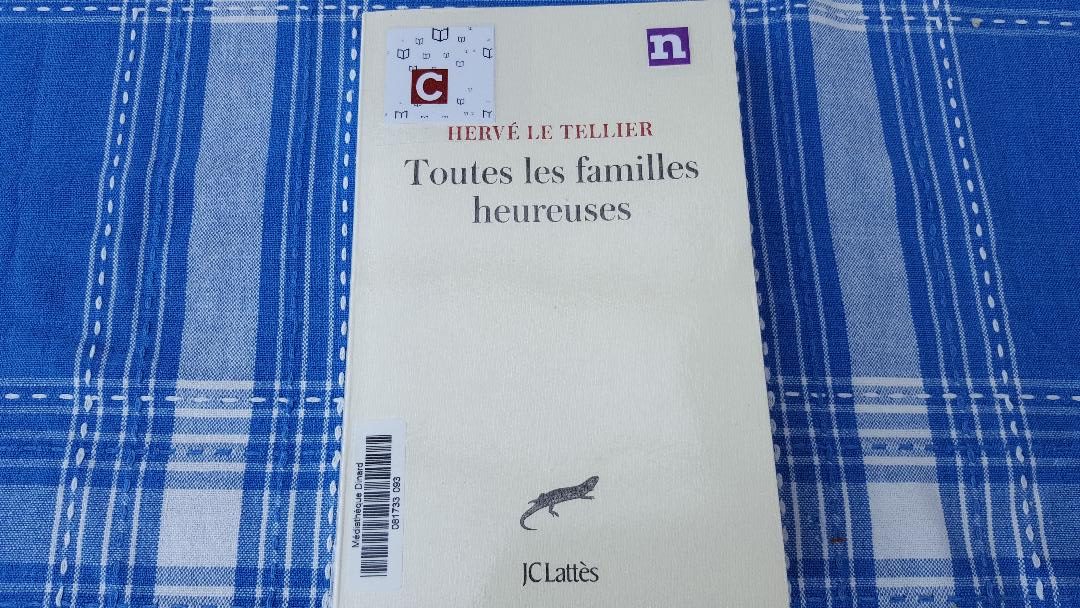

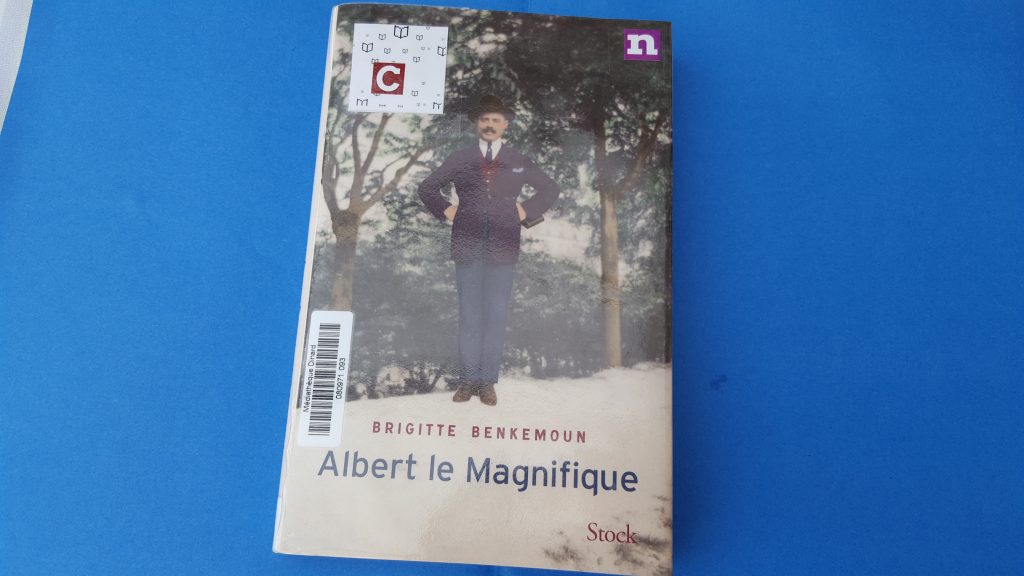

Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard

Un livre étonnant qui commence une série que je ne connaissais pas l « Égo-histoire », qui se définit ainsi :

Un livre étonnant qui commence une série que je ne connaissais pas l « Égo-histoire », qui se définit ainsi :

une forme d’approche historiographique et de courant d’écriture historique à travers laquelle l’historien est censé analyser son propre parcours et ses méthodes de manière réflexive et distanciée. (Wikipédia) .

Il peut très bien se glisser dans une de vos valise pour accompagner vos vacances. Même si il n’est pas qu’un livre léger et plaisant de souvenirs d’une famille intellectuelle parisienne, ceci n’est, en effet, qu’un tout petit aspect de ce livre, qui cherche à atteindre des buts beaucoup plus larges, plus « scientifiques » trouver en quoi les vacances organisées par ses parents s’inscrivent dans une conduite sociologique ne correspondant pas exactement à l’originalité à laquelle elle semblait à l’époque répondre. C’est certainement l’aspect qui lui a enlevé un ou deux coquillages sur Luocine, car j’ai trouvé ces explication très répétitives, on comprend assez vite mais l’auteur a besoin d’y revenir plusieurs fois sans rien ajouter au propos. Le second aspect m’a beaucoup touchée : que se cache-t-il derrière cette injonction paternelle « Soyez heureux !« ? Toutes les difficultés des rescapés de la Shoah sont dans ces deux mots et la façon dont son père a rendu ses enfants « heureux » est extraordinaire à la fois de simplicité mais aussi de courage . Enfin le dernier aspect, ce sont les souvenirs de cet enfant qui a comme tous les enfants préfèrent jouer avec ses amis plutôt qu’écouter les explications savantes à propos des ruines grecques et romaines.

Un livre que j’ai beaucoup aimé malgré les bémols que j’ai évoqués.

Citations

Ambiance familiale marquée par la Shoah

Dans ma famille, le bonheur représentait un tel enjeu qu’il en devenait non seulement inaccessible, mais vicié, légèrement putréfié, pas si désirable que cela. C’est une perversion dont je ne me suis jamais tout à fait remis. Le seul remède à cette maladie de l’âme consistait à rompre le soupçon et a décidé immédiatement, toutes affaires cessantes, que je pouvais être heureux, pour aucune autre raison que j’en avais le droit.

Le camping -car

Si les moquerie de mes camarades me mettaient mal à l’aise , c’est parce que je sentais qu’elles visaient bien plus que des vacances : notre identité familiale , notre mode de vie , notre « style » , la personnalité de mes parents , donc l’éducation que je recevais d’eux. Partir en camping-car révélait un certain niveau de revenu, mais aussi l’absence de traditions familiales et de racine ; un certain capital culturel, et aussi un manque de savoir-vivre ; une inclination au ridicule, mais aussi une liberté d’esprit, une capacité de détachement, par fierté ou indifférence au qu’en-dira-t-on.

Liberté

j’étais libre parce qu’il n’y avait pas de ceinture à l’arrière et que nous nous déplacions dans l’habitacle pendant les trajetsparce que je pouvais flâner dans les musées sans les visiterparce que je pouvais rester des heures à jouer dans les vaguesj’étais libre parce qu’on campait n’importe où, sur les plages, les débarcadère, les parkings, au bout des jetées , dans les clairièresparce que mon sac de couchage était un vaisseau spatial, avec des manettes et des cadrans intégrésj’étais libre parce que aucun cahier de vacances ne venait prolonger le travail scolaire de l’annéeparce qu’une pression se relâchaitl’urgence était suspendueparce qu’on changeait de destination tous les ansparce que nos spots ne figuraient sur aucun guide de voyageet que cela ne coûtait rien de se perdre, l’égarement n’étant qu’un autre cheminj’étais libre de m’éprouver Juif errant, tout en étant protégé par un État