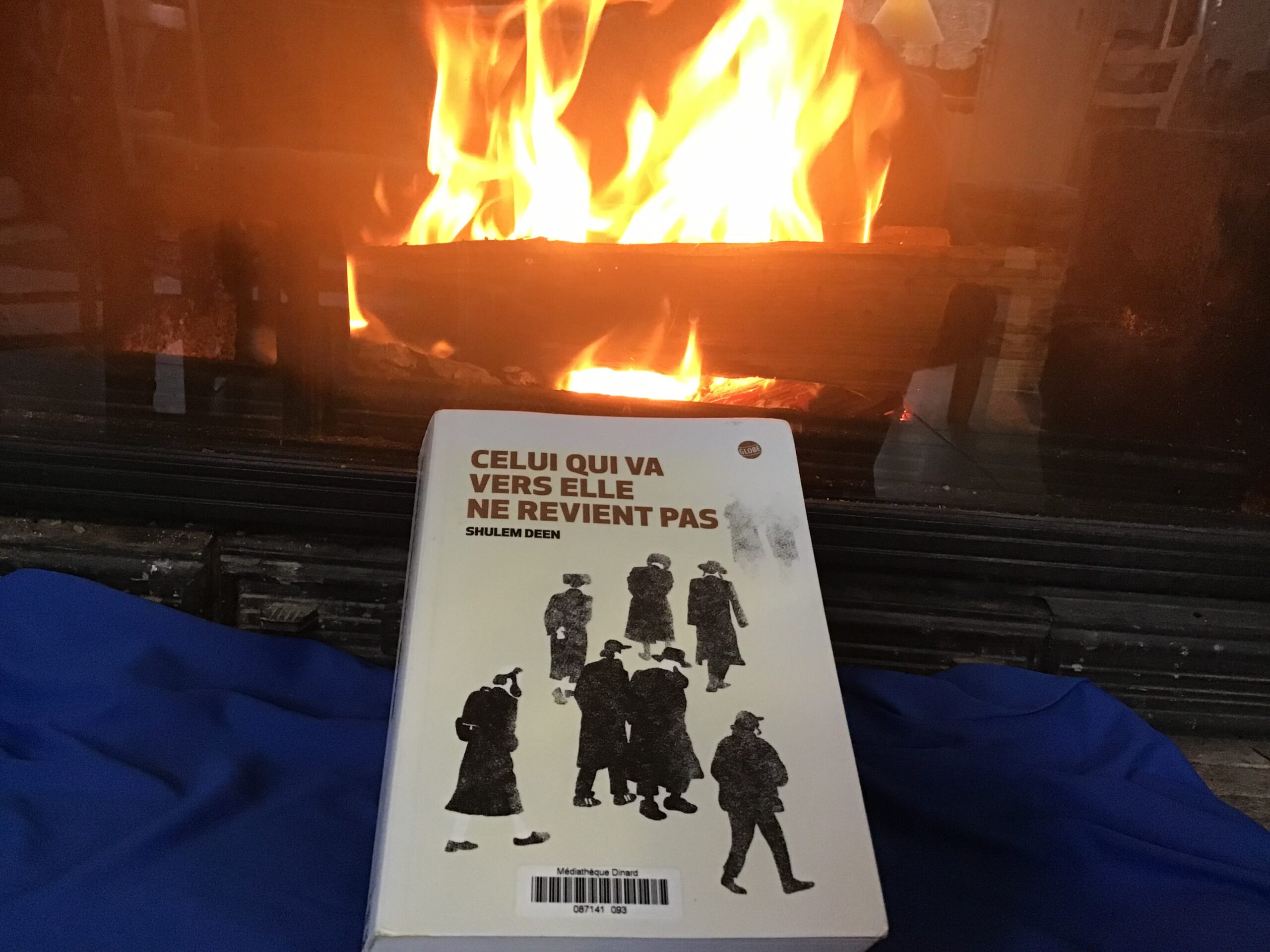

Édition Nour Aalam,237 pages, aout 2025 écrit en collaboration avec Marie Bourgeois

Voici donc le deuxième parcours d’un homme promis aux flammes de l’enfer par la religion à laquelle il s’était converti avec enthousiasme. Le livre est écrit en collaboration avec une journaliste Marie Bourgeois . L’ennuie avec ce témoignage c’est qu’immédiatement certains média, d’extrême droite, se sont emparés de ce témoignage et qu’on peut alors se demander s’il n’y a pas une part de manipulation.

Voici donc le deuxième parcours d’un homme promis aux flammes de l’enfer par la religion à laquelle il s’était converti avec enthousiasme. Le livre est écrit en collaboration avec une journaliste Marie Bourgeois . L’ennuie avec ce témoignage c’est qu’immédiatement certains média, d’extrême droite, se sont emparés de ce témoignage et qu’on peut alors se demander s’il n’y a pas une part de manipulation.

Toutes les recherches que j’ai pu faire montre qu’il s’agit d’un véritable témoignage et que cet homme est à l’heure actuelle en but à l’hostilité très agressives de ses anciens coreligionnaires.

Bruno Guillot est originaire d’une famille qui ne va pas bien. Le couple de ses parents ne s’entend pas, sa mère est effacée, elle est femme de ménage, son père possède une salle de sport et est adepte des corps sculptés et des nourritures hyper protéinés, Bruno se prépare à devenir footballeur, mais son père cassera son rêve, et à partir de là rien ne va bien. Il trouvera un peu de chaleur dans une famille marocaine ou règne l’affection et la chaleur familiale autour de plats réconfortants. Il y a aussi deux grands frères qui eux sont beaucoup plus engagés dans la religion musulmane et ce sont ces deux garçons qui vont l’aider à se convertir, comme beaucoup de nouveaux convertis il ira vers les plus extrêmes et pour lui ce sera le salafisme.

Il y a plusieurs aspects étonnants dans l’histoire de Bruno/Soulayman , le plus extraordinaire c’est la rapidité avec laquelle il apprend l’arabe, et le fait qu’il puisse assez rapidement réciter la moitié du Coran par cœur.

Le livre alterne le récit de sa vie, et des textes du Coran sur lesquels s’appuie son expérience. Il commence par le premier doute donc qui se situe vers la fin de sa période musulmane, il fait le pèlerinage de la Mecque et là, il voit la folie des hommes qui meurent piétinés par une foule exaltée, ensuite il raconte son parcours. Sa propre famille ne comprendra pas ses choix mais ne saura pas s’y opposer. Il trouve dans les textes qu’il dévore avec une grande curiosité le plaisir de combler le vide intellectuel, sa vie affective est enrichie par tous les musulmans qui accueillent avec tant de douceur compréhensive ce chrétien qui vient vers eux.

Comme dans le roman précédent, il se marie sans amour, mais en revanche éprouve un grand attachement pour son premier bébé une petite fille. Il étudiera à Médine et deviendra un Iman savant et respecté, il décrit bien l’Arabie Saoudite et ses contradictions. Il sera ensuite envoyé au Maroc époque très heureuse pour lui et les siens, mais renvoyé à Charleroi, puis de retour à Médine, il sera confronté à la mort de son père qui a retrouvé la religion chrétienne. Un véritable doute qui va le saisir c’est lorsqu’un homme vient lui demander la main de sa fille de 8 ans …

Ensuite, il vivra l’autre aspect de l’islam celui qui cherche à punir ceux qui quittent cette religion, il retrouvera la religion chrétienne mais sera très déçu de voir tous ses anciens amis musulmans l’abandonner comme s’il n’existait plus, et puis il doit affronter l’hostilité agressive de ceux qui veulent lui faire payer ce qu’ils ressentent comme des calomnies sur une religion si importante pour eux.

C’est un livre qui m’a intéressée car je ne connaissais rien au salafisme. Et il répond à une question que je me pose depuis longtemps : « Pourquoi tant de jeunes se tournent vers cette religion ? » La réponse est dans ce livre : la religion chrétienne est devenue une affaire personnelle et presqu’aucun signe extérieur ne montre son appartenance à cette croyance, à l’opposé la religion musulmane se voit et pour beaucoup de jeunes, elle se résume à des signes extérieurs qui les désignent comme musulmans, : le voile, les habits des hommes, la barbe, le ramadan. Le cops social peut alors faire pression pour désigner un « bon » musulman. Autre point commun avec les juifs hassidiques la rigueur des interdits pour les vêtements , un salafiste se reconnait immédiatement à la longueur de son pantalon : les chevilles doivent absolument être dégagées, (évidemment je ne savais pas cela , j’en étais restée au voile pour les filles)

Je pense que le salafisme n’est qu’un aspect de la religion musulmane et j’aurais aimé trouvé dans ce livre une description de ceux qui pratiquent leur religion sans volonté de prosélytisme et qui fuient la violence. Sa conversion au christianisme est tout aussi exaltée que son adhésion au salafisme. La façon dont il se présente toujours comme le meilleur : meilleur pour apprendre l’arabe, il parle arabe mieux qu’un arabe, meilleur pour apprendre le coran par cœur, meilleur professeur d’arabe au Maroc , m’a beaucoup agacée. Mais je recommande cette lecture si, comme moi, vous vous demandez pourquoi certains jeunes se tournent vers les formes extrêmes de la religion musulmane.

Extraits

Début du livre.

« Certes, Allah, à acheté des homme leurs âmes et leurs biens, de sorte qu’ils héritent du paradis, ils combattent dans l’essentiel d’Alla, ils tuent et se font tuer. » Sourate 9 verset 11)Je me rappelle encore le jour où j’ai appris que j’étais sur la liste des tirés au sort. Chaque année, le royaume organise et finance le pèlerinage de 250 jeunes de l’université islamique de Médine dont je fais alors partie (nous étions 8 000 à l’époque contre 14 000 aujourd’hui). Les élus. Tout est compris : le car pour aller à La Mecque à plus de 400 kilomètres au sud, l’hôtel, les tentes climatisées avec buffet à volonté à Mina.

Rencontre avec une famille marocaine chaleureuse.

En quelques jours à peine, nous tissons les liens d’une amitié joyeuse et éphémère, mais dont les conséquences seront aussi nombreuses que déterminantes, dans la vie d’un adolescent de quinze ans. Invité chez eux, je rencontre rapidement toute la famille, la « mama », bien sûr, petite femme forte au sourire franc dont le peu de vocabulaire français, ne l’empêche pas de me poser quelques questions polieset les deux grands frères : Aabdou Salam et Salim. Je me rappelle encore l’odeur enivrante de cannelle et de gingembre de ce premier tagine, dégusté à même le plat d’une tribu qui n’était pas la mienne mais qui m’accueillera encore de nombreuses fois. Les discussions sont légères et je découvrent ébahi une culture dont la joyeuse chaleur m’apaise lentement. C’est donc ça, une famille ! C’est exactement le contraire de ce que je vis à la maison. La mère est appréciée, on l’embrasse tendrement sur le front, et le père est respecté par ces deux gamins qui agissent comme des crapules à l’extérieur et en enfant chœur chez eux.

L’islam en Arabie Saoudite.

Moi après mois , année après année, les rayons d’une réalité triste et crue m’éblouissent. Le gouvernement, premier défenseur de l’islam, impose sa manière de penser aux saoudiens, mais certains résistent. Je comprends alors que la population se divise en deux grandes catégories : l’une regroupe ceux qui décrochent de l’islam, et l’autre ceux qui s’y accrochent de manière acharnée, voire dangereuse.La première catégorie est intéressante : elle est principalement composée de jeunes et de riches familles qui voyagent en dehors des pays du Golfe, tant pour le plaisir que pour les affaires. Je me souviendrai toujours lors de mes voyages de ces avions remplis de femmes en « burqa » au départ de Médine qui finissent méconnaissable à l’arrivée d’Istanbul. Il se trouve que ces femmes préfèrent le jean à leur masque de tissu, aussi coloré et gai soit-il. Les hommes quant à eux, profitent de l’escale turque pour raser leurs barbes, longues de plusieurs mois.

(…)Et puis il y a la deuxième catégorie : les extrémistes exaltés. Dans mes livres d’abord, j’apprends qu’ici le « djihad » est beaucoup plus offensif que défensif. Et dans les faits, je rencontre souvent des salafistes armés partisans du célèbre ben Laden tué en 2021, et considéré comme le calife légitime. Beaucoup de théologiens sont emprisonnés parce qu’ils se sont radicalisés. Selon la chaîne officielle, al-Alam l’Arabie saoudite détient le taux le plus élevé de théologiens dans ses prisons