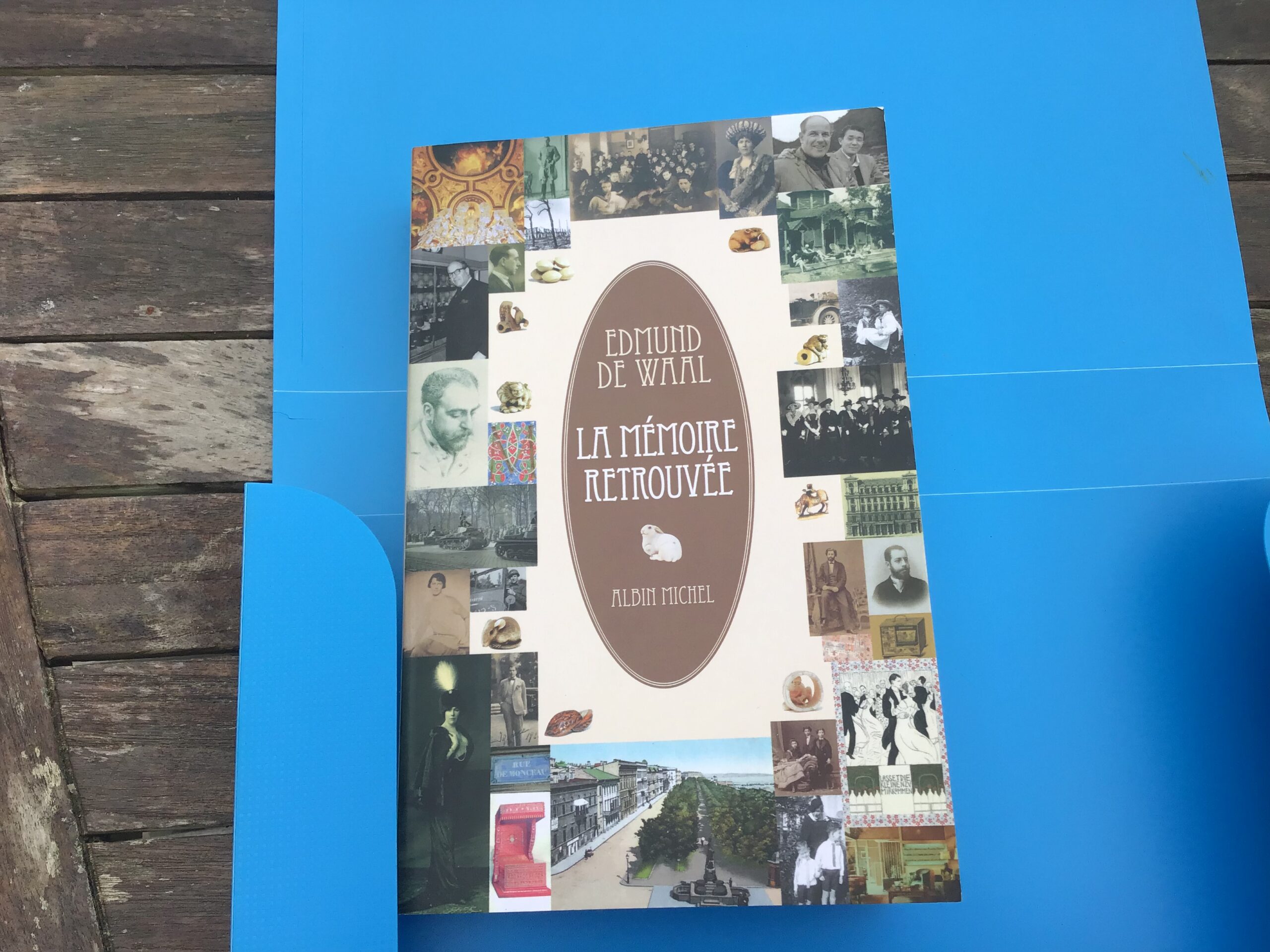

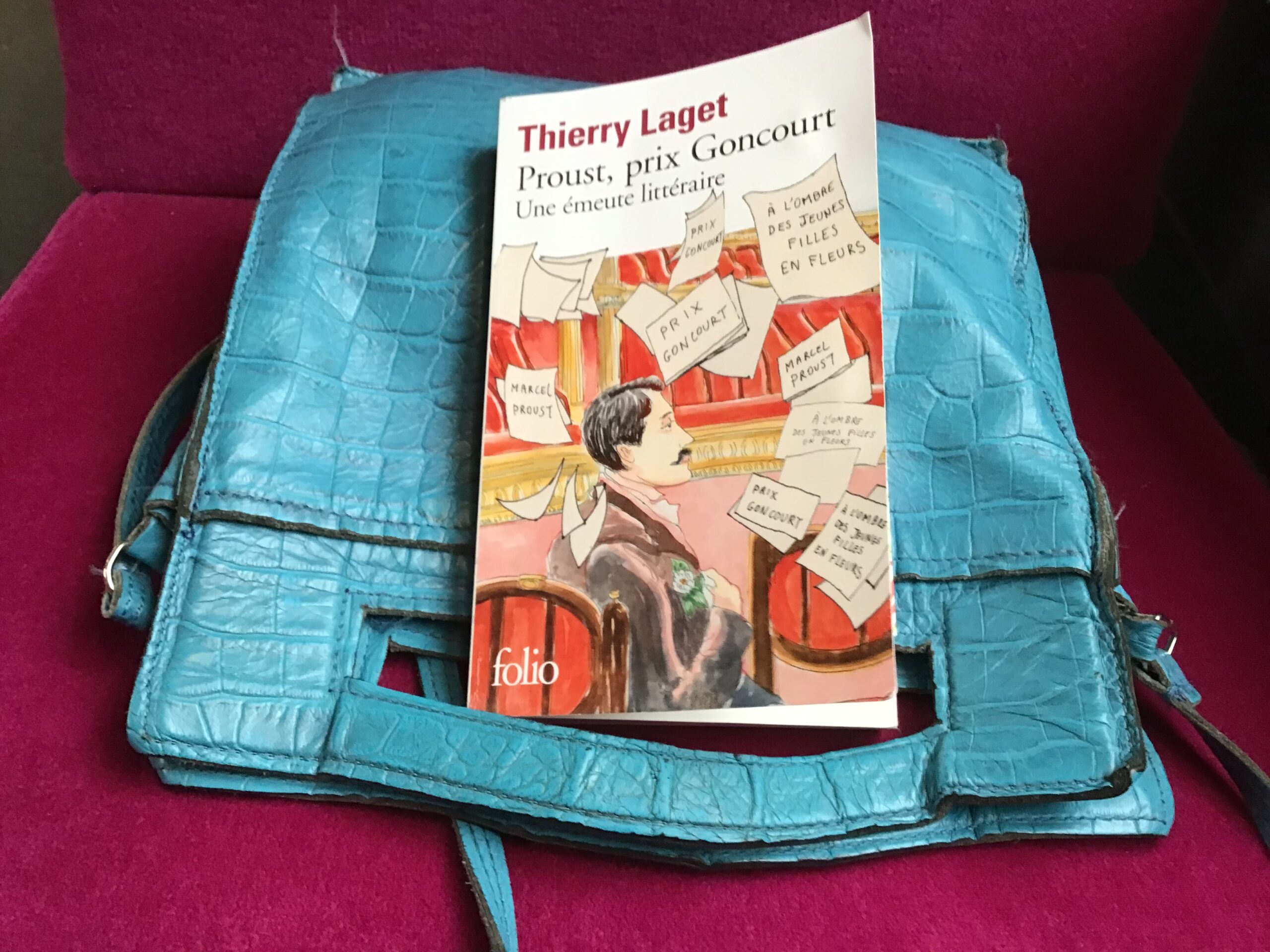

Édition Folio, 280 pages, (et une centaine de pages de notes) , août 2022, paru la première fois, en 2019, au Éditions Gallimard

Écrit à Saint-ÉnogatCent ans plus tardEntre le jusant et le flot.

Je dois cette lecture à un de vos blogs (et à mon anniversaire cadeau de mon fils)et j’espère à mon tour donner envie de lire cet essai. En 1919, le jury Goncourt se réunit deux écrivains sont pressentis pour recevoir le prix : Roland Dorgelès pour « Les croix de bois » et Marcel Proust pour « À l’ombre des jeunes filles en fleurs » . 1919, la grande guerre est à peine terminée , et tout le monde pense que le prix récompensera Roland Dorgelès ce valeureux ancien combattant qui a su si bien rendre l’esprit patriotique et l’horreur de la guerre. Mais à la surprise générale Proust l’emporte, l’éditeur de Dorgelès en est si furieux qu’il mettra ceci sur la couverture des « Croix de bois » « Prix Goncourt – 4 voix sur 10 » .

Je dois cette lecture à un de vos blogs (et à mon anniversaire cadeau de mon fils)et j’espère à mon tour donner envie de lire cet essai. En 1919, le jury Goncourt se réunit deux écrivains sont pressentis pour recevoir le prix : Roland Dorgelès pour « Les croix de bois » et Marcel Proust pour « À l’ombre des jeunes filles en fleurs » . 1919, la grande guerre est à peine terminée , et tout le monde pense que le prix récompensera Roland Dorgelès ce valeureux ancien combattant qui a su si bien rendre l’esprit patriotique et l’horreur de la guerre. Mais à la surprise générale Proust l’emporte, l’éditeur de Dorgelès en est si furieux qu’il mettra ceci sur la couverture des « Croix de bois » « Prix Goncourt – 4 voix sur 10 » .Se déchaîne alors une cabale incroyable, Thierry Laget, analyse d’abord les les obstacles au succès de Proust, les raisons de son succès et les conséquences . Je ne savais pas qu’au départ les Frères Goncourt, avait décidé de couronner une jeune écrivain . Proust a alors 48 ans. La guerre est si proche que l’opinion publique reprochera au jury de couronner un « planqué ». La somme non négligeable 5000 francs était dans l’esprit de beaucoup destiné à récompenser un écrivain pauvre, ce que n’était pas Proust.

Extraits

Début.

Le 15 février 1897 commence chez Drouot la dispersion de la collection des frères Goncourt. Trente-trois vacations suffisent à peine pour écouler le trésor accumulé en cinquante ans et, jusqu’à l’été, la corne d’abondance du Grenier d’Auteuil se déverse dans les salons de l’hôtel des ventes : meuble de Boulle, terres cuites de Clodion, sanguines de Fragonard, pastels de Watteau, estampe de mœurs d’après Greuze ou Boucher – « la Bouquetière galante, la Charmante Catin, les Hasards heureux de l’escarpolette »-, porcelaines de Saxe, tapisserie des Gobelins, de Beauvais, d’Aubusson, album japonais, coquilles d’œufs, ivoires, éventails, et des reliures de maroquin rouge, de veau fauve, des exemplaires des chefs-d’œuvre de la littérature romantique et naturaliste – Balzac, Hugo, Flaubert Zola-….

Un monde disparu .

La table chez Drouant est ronde, mais Hennique ne la fait point tourner. Il disparaîtra à la Noël de 1935, le même jour que Paul Bourget, si bien que sa mort, relégué au dernier plan, ne donnera lieu qu’à des entrefilets. Comme tous les naturalistes, il aimait les récits de funérailles : les siennes ne seront racontés par personne.

Une critique de 1919 qui rejoint souvent celles que j’entends encore aujourd’hui.

« La revue de Paris » du 15 juillet, sous la plume de Fernand Vandérem (qui avait « spécialement demandé » les derniers livres de Proust aux éditions de la NRF, sans attendre de recevoir le service de presse) , commence par un « éreintement carabiné » évoquant un roman « éléphantiforme », une « minutie qui dépasse en raffinement les pires tortionnaires de la psychologie », un « style, d’une correction presque toujours absolue, mais offrant des enchevêtrements, des puzzles tels que les plus aguerris s’y reprennent à deux fois sur chaque phrase » et des « négligences allant par endroit jusqu’au rabâchage ».

Opposition droite gauche .

Mais il est moins question de lui et de son livre que de ce que l’on voudrait que l’un et l’autre soient. Le prix Goncourt offre une occasion de poursuivre sous le rubrique littéraire, une lutte qui se déroule ordinairement dans les travées de la Chambre, dans les meetings, dans les échauffourées entre les Camelots du roi et Jeunes Gardes révolutionnaires. Mais, surtout, il permet à chacun de déclarer son allégeance à un parti.La traditionnelle opposition entre gauche et droite étouffée pendant la guerre pour cause d’ « union sacrée », se réveille avec la paix.

Dans « Clarté » journal dirigé par Henri Barbusse.

Proust est » l’homme bien élevé, bien habillé, bien pensant, l’homme qui ne s’est pas aperçu de la guerre, et qui continue son dix-neuvième siècle, en 1919″, « le dernier des Scudéry », « un céladon », « un snob, attentif, respectueux, bête comme de la pommade ». Lefebvre cherche dans les « Jeunes filles », une phrase à « montrer » à son lecteur : « Rien. Aucun style. Une fontaine dans un jardin de fleurs artificielle. Et impossible de l’arrêter. Il n’y a pas de robinet. Seule ressource : fuir. Parlons cru : M. Proust n’écrit pas. Et son genre est à gifler. »

L’académie Goncourt aujourd’hui.

( L’académie Goncourt) Elle a d’ailleurs laisser (le prix) celui-ci bourgeonner et se ramifier – en dépit des dernières volontés de son fondateur- et elle prime désormais par délégation ou en franchissage, en toute saison et en tout lieu -Pologne, Serbie, Tunisie, salon du livre, lycée, maison de retraite – la biographie, la nouvelle, les premiers romans. Elle compose enfin à son usage personnel des sélections à répétition, multipliant puis divisant à chaque étape le nombre des prétendants, déclenchant des la fin du printemps un compte à rebours qui doit durer jusqu’à l’automne, comme pour le lancement d’une fusée ou d’un pétard à mèche.

À propos du vote des femmes .

Emile Bergerat, écrivain « de gauche » livre à ce sujet le fond de sa pensée dans ses « Notes quotidiennes » : l’ennemi c’est le féminisme, soit la masculinisation du sexe faible, qui doit rester faible selon la loi de la nature et qui a sa tâche propre dans la besogne humaine ».