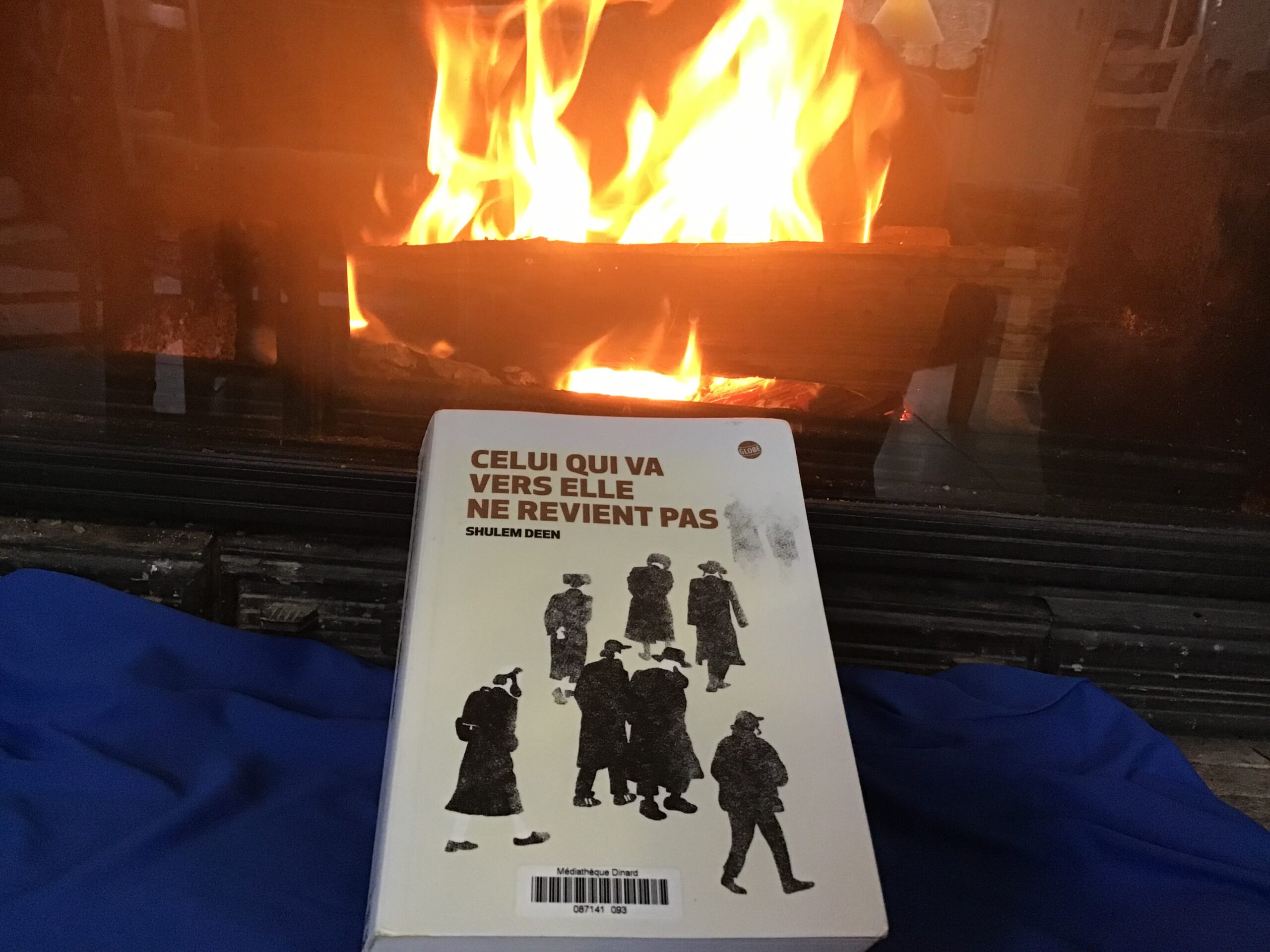

Éditions Globe, 410 pages, juin 2017

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Reignier-Guerre

Aux hasards de mes lectures j’ai lu deux récits de parcours qui ont des points communs ; d’hommes qui ont fui un extrémisme religieux, et sont donc, pour cela, promis aux flammes de l’enfer.

Aux hasards de mes lectures j’ai lu deux récits de parcours qui ont des points communs ; d’hommes qui ont fui un extrémisme religieux, et sont donc, pour cela, promis aux flammes de l’enfer.

Shulem Denn vient d’une communauté Hassidique, skver, totalement fermée au monde qui vit dans une petite ville au nord de New-York : New Square. Jeune, il se sentait bien dans cette communauté très fermée qui vit dans le pays le plus ouvert à la modernité mais qui réussit à force d’interdits d’empêcher ses membres de connaître la réalité qui les entoure. Ne serait-ce que s’informer est si grave que l’on peut être immédiatement rejeté de la communauté. Nous suivons son parcours, son mariage avec une femme qu’il a aperçu quelques minutes avant de s’unir avec elle. Il y a des passages vraiment drôles sur la nuit de noce car depuis le plus jeune âge on lui a appris à ne jamais regarder une femme, et à ne jamais parler du corps, en revanche il peut appeler le rebbe (une sorte de rabin) pour avoir des renseignements techniques du « Mitsvah » je vous laisse devinez ce que cache ce mot !. La solitude de cet homme dans sa démarche pour comprendre le monde est vraiment touchante, mais hélas pour lui, quand il perdra la foi, il a aussi cinq enfants qu’il adore, mais qui se sépareront de lui, car leur mère est restée dans la communauté. Pour les enfants le fossé entre les deux mondes, celui des skver hassidiques où tout est codifié et où au moindre faux pas, on risque de se faire exclure, et le monde de liberté de leur père, est un véritable gouffre, qu’aucun pont ne peut franchir. D’autant que leur mère est retournée vers sa famille biologique et d’idées spirituelles, pour elle, les hassidiques orthodoxes. Les enfants entendent sans cesse des critiques sur la conduite de leur père et sont incapables de supporter cette vie entre deux mondes,. Le cheminement de cet homme est très finement décrit, c’est un peu long mais pas du tout ennuyeux. L’ensemble des règles qui régissent la vie de ces juifs semble totalement absurde, mais ces rituels occupent complètement les esprits et cela empêche toute personne de réfléchir. Le pire pour les croyants c’est le doute, il ne faut absolument pas en distiller la moindre miette dans les esprits des membres de cette secte. Shulen Deen raconte à quel point l’enfermement dans cette secte fonctionne comme un piège pour ses membres, car ils parlent et sont instruite en Yiddish , ce qui empêche les gens qui veulent sortir de cette communauté de trouver du travail. La plus grande difficulté est de quitter une famille élargie dont on partage tous les rites : la solitude et la séparation avec ses enfants plongeront l’auteur dans une dépression dont il ne pourra sortir que grâce à un groupe d’anciens hassidiques qui essaient de soutenir ceux qui veulent sortir de cette religion.

La grande différence avec le livre qui va suivre, c’est que les juifs hassidiques ne font du mal qu’à eux et ne cherchent à convertir personne, ni à détruire le monde dans lequel ils vivent.

J’ai trouvé le billet de Anne-yes, et j’ai vu que Dominique Gambadou et Keisha ont lu aussi ce livre. Voilà le billet de Dasola.

Extraits.

Début.

Je n’étais pas le premier à être banni de notre communauté. Je n’avais pas rencontré mes prédécesseurs, mais j’en avais entendu parler à voix basse, comme on chuchote une rumeur honteuse. Leurs noms et le récit de leurs agissements émaillaient l’histoire de notre village, fondé un demi-siècle plus tôt. On évoquait dans un murmure ces êtres subversifs qui avaient attenté à notre fragile unité : les quelques belz qui avaient souhaité former leur propre groupe de prières ; le jeune homme qui aurait été surpris en train de d’étudier les textes fondateurs de la dynastie de Bratslav, et même le beau-frère du « rebbe », accusé de fomenter une sédition contre lui.Tous avaient été bannis, comme moi. Mais j’étais le premier qu’on banissait pour hérésie.

L’origine des skvers (hassidiques).

Le village avait été créé dans les années 1950 par Yankev Yosef Twersky, le grand rebbe de Skver, issu de la dynastie hassidique de Skver et de Tchernobyl, au centre de l’Ukraine. Arrivé à New York en 1948, le rebbe était descendu du paquebot, avait promené un long regard sur la ville américaine et l’avait jugée décadente. » Si je avais le courage, avait-il déclaré à ses disciples , je remonterai à bord pour retourner en Ukraine. »Au lieu de quoi, il s’attela à créer une communauté hassidique dans l’ État de New-York au mépris de ses détracteurs, persuadés que son projet – fonder un véritable shtetl en Amérique- n’avait aucune chance d’aboutir.

Première nuit des nouveaux mariés.

Je n’avais jamais imaginé que je puisse aimer mon épouse. Le mariage était un devoir, rien de plus. Prétendre de contraire me semblait ridicule.

» C’est ainsi, reprit le rabbin, avec un haussement d’épaules. La loi stipule que tu dois lui déclarer ton amour. »

Inutile de tergiverser. La loi était la loi.» Tu devras aussi l’embrasser de deux fois : Avant et pendant l’acte », précisa Reb Shraga Fevish. Il dressa ensuite la liste des situations contraires à la pratique de cette Mitsvah : on ne devait pas l’accomplir lorsqu’on était en colère ; pendant la journée, quand on avait trop bu, après un repas ou avant d’aller aux toilettes. Il était interdit de le faire si la femme se montrait trop audacieuse ( « Elle ne doit pas le réclamer explicitement, mais faire allusion à son désir de manière indirecte »), en présence d’un enfant ou de livres sacrés. Et surtout, il fallait suivre les précepes du grand sage Rabbi Eliezer, qui accomplissait la mitzvah « avec révérence et effroi, comme forcé par un démon ».

L’acte d’amour (la Mitzah)

Il nous fallut plusieurs tentatives cette nuit-là et les suivantes, et plusieurs autres appels à Reb Sheaga Feivish, pour parvenir au résultat escompté. Si l’acte lui-même demeura laborieux, maladroit et dépourvu d’érotisme, nous connûmes quelques moments de tendresse, – fugace, mêlée d’agacement et de frustrations, mais bien réelle. Je me souviens de longs soupirs et de rire étouffés parfois même de franc éclat de rire ou de part et d’autre. En y repensant, j’associe ses premières nuits d’intimité conjugale à ce que nous endurons tous lorsque nous devons monter à meuble préfabriqué : on a beau lire les instructions, vérifier la forme des pièces et la manière dont elles doivent être agencées, l’ensemble résiste. Les vis et les écrous ne ressemblent pas à ceux du manuel, les planches n’ont pas la taille requise -impossible de les emboîter les unes dans les autres. Index sur le menton, nous tâchons de trouver la solution, quand notre épouse tend la main vers le meuble, donne un petit coup sur une planche ou tire sur une autre. « Non, ce n’est pas comme ça », pensons nous avant de nous exclamer : « Regarde ça marche ! » Nous nous tournons alors vers elle avec un sourire satisfait comme si nous avions toujours su ce qu’il fallait faire.

La naissance de sa fille.

Son turban s’était déplacé, révélant la naiss9ance de ses cheveux coupés court sous sa perruque. Pour la première fois, depuis notre rencontre, j’éprouvais le vif désir de la serrer dans mes bras. J’aurais aimé lui parler, la couvrir de paroles affectueuses, lui dire non pas que je l’aimais (ce n’était pas encore tout à fait vrai), mais que je tenais à elle. Je dus m’en abstenir : je ne devais ni la toucher ni lui témoigner mon affection. La loi Hassidique l’interdisait. Après être allé lui chercher plusieurs gobelets remplis de glaçons au distributeur dressé dans la salle d’attente, je m’assis dans un coin de la chambre et me replongeai dans le psaume 20, entamant une nouvelle série de neuf fois neuf lectures complètes.« Je crois que tu ferais mieux de sortir », déclara Gitty quelques minutes plus tard en se tournant vers le mur opposé. Elle avait raison : il était temps pour moi de partir puisque je n’avais pas le droit d’assister à la naissance ‘ une autre loi hassidique à laquelle je ne devais pas déroger.

Perte de la foi.

Plus rude encore, fut la découverte du champ de ruines que laissait ma foi en partant. Je devais ériger par moi-même un nouveau système de valeur – mais comment ? Quand ce en quoi vous avez toujours cru se voit remis en question, quelles sont les valeurs que vous conservez et celles que vous jetez par-dessus bord ? Comment démêler le vrai du faux, le juste de l’injuste quand vous n’êtes plus guidé par la volonté de Dieu ? Et surtout si nous ne sommes que le fruit d’une rencontre accidentelle entre un peu de matière et d’énergie, sans autre objectif que la satisfaction immédiate de nos besoins vitaux, quel sens donner à notre existence ?

Les livres ne l’aident pas à faire taire le doute.

Je faisais partie des « clients spéciaux » de la librairie, maigre consolation au regard de la quête effrénée dans laquelle je m’étais lancé. J’avais beau lire tous les ouvrages qu’il pouvait me donner mon désarroi allait croissant. « Itzik, donnez-moi le livre qui fera à taire, tous mes doutes », aurai-je voulu lui demander. Pourtant, je savais bien qu’un tel livre n’existait pas. Aucun recueil ne contenait la réponse universelle, la théorie unique qui éluciderait tous les mystères. Je commençais à comprendre que chaque nouvelle lecture déclenchait une tempête de pensées et d’idées contradictoires auxquelles le monde extérieur ne pouvait pas apporter de réponse. Je ne devais pas chercher hors de moi, mais en moi. J’étais seul désormais, lancé sur une route inconnue.

Les jeteurs d’anathèmes.

Les partisans les plus virulents d’une adhésion aux règles et aux principes, ceux qui sont enclins à protester de la voix la plus forte, voire recourir à la violence, ne sont pas nécessairement les plus étroits d’esprit : ce sont souvent, au contraire, les hommes les plus éduqués qui affichent les opinions les plus extrêmes – comme si en agissant ainsi, ils refermaient leur propre esprit-, justement parce qu’ils sont plus accoutumés aux remises en question.

Ses enfants se séparent de lui.

Ce qui comptait pour Tziri et Freidy, ce n’étaient pas mes convictions religieuses ou les détails de ma façon de vivre, mais le fait que, de mon plein gré, je me sois placé dans le camp de ceux qu’on leur apprenait à fuir – et qu’ainsi, je les ai déshonorées que j’ai déshonoré notre famille, déshonoré chacun d’entre nous. Ce qu’elle voulait, c’était un père qui ne soit pas l’incarnation de la vilénie qu’on leur avait appris à détester. Or j’étais le père que j’étais et de toute évidence je n’étais pas assez bien.