Édition Belfond. Traduit de l’allemand par Rose Labourie.

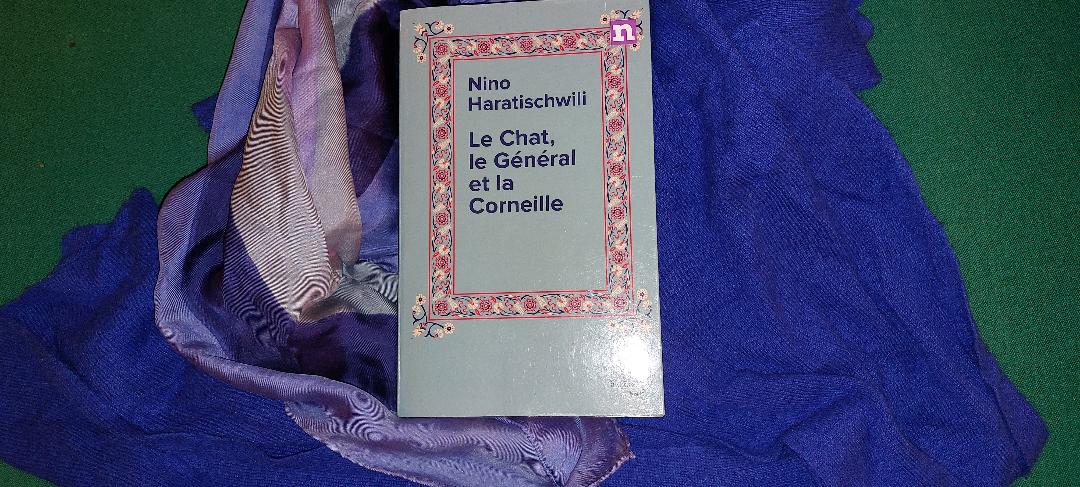

J’avais choisi ce gros roman dans ma médiathèque préférée en pensant au mois « les feuilles allemandes » de Patrice et Eva. Mais le choc incroyable que m’a procuré ce livre, est tel que je veux partager avec vous au plus vite cette lecture. Saurais-je rendre toutes la variété des émotions par lesquelles je suis passée en lisant ce roman ?

J’avais choisi ce gros roman dans ma médiathèque préférée en pensant au mois « les feuilles allemandes » de Patrice et Eva. Mais le choc incroyable que m’a procuré ce livre, est tel que je veux partager avec vous au plus vite cette lecture. Saurais-je rendre toutes la variété des émotions par lesquelles je suis passée en lisant ce roman ?

Cette auteure est d’origine géorgienne et est, d’après la quatrième de couverture, déjà très connue en Allemagne. Le roman commence par l’évocation de la vie dans une région montagneuse en Tchétchénie, avant les deux guerres qui ont détruit à jamais cette région qui n’a pas pu devenir un pays indépendant. En 1999 une jeune fille Nura, cherche à s’extraire de traditions qui l’étouffent, elle décide de fuir son pays et pour cela doit réunir de l’argent. Les pages du prologue qui lui sont consacrées nous permettent de connaître un peu mieux cette superbe région montagneuse et isolée aux mœurs assez rudes très influencées par la religion musulmane et les lois claniques de l’honneur. Nous allons repartir en 1995 avec un jeune Russe qui est élevé par une femme veuve de guerre. Son père officier de l’armée soviétique a été tué en Afghanistan, son fils est élevé dans le souvenir de la gloire du grand héros. Il ne se sent nullement l’âme d’un soldat malgré la volonté de sa mère, lui, il aime la littérature et les doux baisers de Sonia. Ce personnage nous permet de découvrir la vie d’un jeune sous l’ère Brejnev et entre autre, la division très forte entre les classes sociales qui se dissimule sous une égalité de façade. Sa mère et lui appartiennent à la classe des dirigeants communistes avec tous les privilèges qui vont avec dont un niveau culturel très élevé. Sonia est une enfant qui grandit dans l’immeuble d’en face, immeuble occupé par des gens pauvres qui se débrouillent pour survivre, et qui sont violents et le plus souvent délinquants.

Ensuite nous serons en 2016 avec des personnages qui vont se croiser à Berlin, Le Chat est le surnom d’une jeune actrice d’origine géorgienne (comme l’auteure), grâce à elle nous découvrirons la vie des exilés venant des anciennes républiques soviétiques et vivant à Berlin. C’est passionnant, j’ai rarement lu des pages qui racontent aussi bien la nostalgie du pays que les exilés ont dû fuir. Puis nous découvrirons la Corneille qui est un ancien journaliste allemand et qui semble fuir un passé très lourd. Enfin le personnage appelé le Général, celui qui tire les ficelles de toute cette histoire .

Nous retournerons en Tchtchénie car c’est bien là que l’intrigue de cet incroyable roman se noue. L’auteure décrit la conduite de l’armée soviétique, certaines scènes sont absolument insoutenables, en particulier celle qui sera le coeur du roman et amènera le dramatique dénouement.

Je ne veux pas vous en dire plus car cette écrivaine de très grand talent sait mêler les différents fils de l’intrigue et la découverte peu à peu des différents périodes de la décomposition de l’ancien régime soviétique et ce qui s’est passé dans les anciennes républiques. Depuis ma lecture de Svetlana Alexievitch je sais que l’armée soviétique est une horreur pas seulement pour ses ennemis mais aussi par sa façon de traiter ses propres soldats. La destruction des familles en particulier des pères à cause de ce qu’ils ont vécu pendant la guerre est un des fils conducteur de ce roman.

La misère du peuple russe et l’enrichissement d’une petite poignée d’hommes qui ont su mettre la main basse sur les oripeaux du régime soviétique est très bien raconté, ainsi que celle de la montée en puissance de truands capables de toutes les atrocités que l’on peut imaginer et même pire !

Enfin ce livre nous pose le problème de notre bonne conscience, c’est si facile lorsque nous n’avons pas eu à nous confronter à une guerre civile, à la faim, à la peur. Le confort d’une vie sans soucis peut nous rendre si facilement intransigeants et si sûrs de nos principes moraux.

Le souffle qui parcourt tout ce roman nous entraine sans nous laisser une minute de répit, Nino Haratischwili donne à tous ses personnages une profondeur et une complexité qui correspond aux lieux dans lesquels ils évoluent, pour une fois je comprends et j’accepte que cela ne puisse s’exprimer que dans un pavé de six cent pages que j’ai avalé d’une traite. Le long désespoir dans lequel elle nous fait entrer nous oblige à nous souvenir de l’indifférence avec laquelle nous avons entendu parler de guerres qui se déroulaient dans des pays que nous imaginions si loin de nous. Les chars de Poutine ont de nouveau envahi un pays de l’ex-union soviétique, j’imagine que tous les exilés qui ont connu les méfaits de cette armée doivent suivre avec rage et fatalisme le renouveau de la fierté du grand frère russe.

Je trouve que ce roman (bien qu’écrit par une auteure allemande) a sa place dans « le mois de l ‘ Europe de l’Est » initié par Patrice Eva et Goran

Citations

Je préfère que l’on traduise les mots étranger !

Ils étaient considérés comme trop tendre et trop efféminé pour les montagnes, un genre de dommage collatéral pour le « taip« , inéluctable et à l’utilité minimale, il n’y avait pas long de guerriers en lui, il était donc pas à un véritable « nochtso« .

Passage intéressant .

Liouba vient de fêter ses vingt ans, elle est née à Oufa en 1942, autant dire sur une autre planète, en pleine misère des arrière où s’entassent les évacués, à mille cinq cents bornes de Moscou. Là-bas, sa maman a servi de traductrice d’appoint à un éminent français, qu’elle devait surveiller par la même occasion -Monsieur Maurice, on l’appelait. Maurice Thorez. Déserteur de l’armée française, déchu de sa nationalité, le dirigeant du PCF n’en restait pas moins homme. Dans ce trou à rat qu’était Oufa, où l’on mangeait des corneilles et sucer les racines, il bénéficia de rations augmentées réservées à l’élite du NKVD, ce qui le rendait encore plus charmant.

Dans les montagnes du Caucase.

Les villageois causaient, mais personne ne s’en était mêlé, ce n’était pas une « nochtscho, » c’était une étrangère, une socialiste athée venue du nord, -comment aurait-elle su ce qu’était un vrai deuil, la manière dont il convenait de pleurer un homme ? Oui, oui, les gens de la ville étaient dépravés, ils étaient sortis du droit chemin, les communistes les avaient corrompus, mais il y avait de l’espoir -c’était ce que chuchotaient les anciens-, depuis peu, il était de retour, cet espoir lancinant, depuis que le géant était tombé comme un éléphant malade, depuis que le parti démocratique vaïnakh avait été fondé, depuis que la dépendance avait été proclamée ! Il y avait de l’espoir qu’Allah accorde à nouveau sa bénédiction au pays !

Une mère soviétique

Sa mère affichait toujours la même expression pour raconter ses faits d’armes, chose qu’elle avait faite inlassablement tout au long de l’enfance de Malich, comme si elle avait prêté serment et s’était engagée, après la mort de son mari, à ne vivre plus que pour raconter aux survivants et surtout à leur fils unique le titan que son mari avait été, venu au monde au moins pour sauver l’humanité -sauf qu’en Afghanistan, cette dernière n’avait aucune envie d’être sauvée.

Parfois, il se demandait si Chouïev n’avait pas connu son père et si sa mère ne se cachait pas derrière tout ça. Ce qui aurait signifié que c’était à elle qu’il devait d’avoir été envoyé au combat dès sa première mission, sachant qu’il était l’un des moins expérimentés et des moins chevronnés. Ou peut-être l’avait-on embarqué à Grosny pour faire office de chair à canon ? Quoi qu’il fasse, il y resterait de toute façon, permettant ainsi à sa mère, selon la logique guerrière, d’obtenir enfin le statut tant convoité de double veuve de guerre.

L’effondrement de l’URSS.

Le pays se morcelait de plus en plus, il régnait partout une odeur de fruits pourris et de papier anti-mites. Optant pour une thérapie par électrochoc, le premier président élu par le peuple de l’histoire russe décida qu’en l’espace d’une année, le capital public devait être privatisé et les prix (à l’exception de l’énergie, du lait et de la vodka) libéralisés. D’après un rapport du quotidien Izvestia, l’inflation était supérieure à deux cent pour cent. L’offre des grands magasins et des « gastronom », qui n’était pas spécialement fourni auparavant se trouve en un rien de temps réduite à la portion congrue, et quand les rayonnages se remplissaient enfin, ils se vidaient aussitôt, car les citoyens, paniqués, faisaient des réserve. Le prix du pain fut multiplié par six.

La force des mafieux russes.

Un an plutôt, j’étais pourtant fermement convaincu que je ne me retrouverai plus jamais, au grand jamais, dans les griffes d’Orlov, qu’au cours de ma vie, j’éviterai désormais tout ce qui risquait de me rappeler son nom. Mais peut-être, au fond de moi, avais-je toujours su qu’il était impossible de lui échapper : il se prenait pour Dieu depuis tellement longtemps qu’à force, les autres lui vouaient un culte, le suivaient aveuglément, acceptaient sa colère comme un juste châtiment. Peut-être n’étais-je malgré tout rien d’autre que l’un de ses disciples ? Peut-être savais-je déjà, au moment où je m’étais aventuré dans sa vie, que mon histoire de pouvait être racontée que dans ces conditions -ses conditions à lui ?

La Géorgie.

Nodar était parti, et la liberté était arrivée -liberté sanglante, à l’odeur de rouille, dont les gens ne savaient que faire. Car ils l’avaient payer le prix fort : elle leur avait coûté tout ce qu’il possédait, jusqu’à la vie pour un certain nombre d’entre eux.

Les chars russes sillonnaient la capitale et, la nuit, des chiens errants affamés aboyaient parce que des balles fusaient à chaque coin de rue. Tout s’effondrait comme un château de sable emporté par une vague inattendue, et les structures en vigueur jusque là était remplacées par l’anarchie et la confusion, par les ténèbres et un froid qui n’en finissait pas .

Un superbe passage.

Puisqu’il leur était possible de faire ce qu’ils avaient fait, puisqu’il lui était possible de faire ce qu’il avait fait sans que personne ne l’en empêche, sans que personne ne le retienne, puisqu’il était possible qu’Aloicha appuie simplement sur la détente et que la gorge de Nura soit serrée jusqu’à ce que son dernier souffle s’en échappe, puisqu’il a été possible à tous de trancher entre la vie et la mort sans devoir en payer le prix, puisqu’il était possible de se défaire de son humanité d’une seconde à l’autre, comme d’un vieux manteau alors l’humanité ne valait rien. Un homme qui cherchait la vérité se faisait abattre de trois balles sur un parking de la plus indigne des manières -toute tentative de morale ou d’action morale étaient dérisoires. Chaque chose qu’il avait faite dans sa vie jusque-là en estimant que c’était le bon choix n’avait été que perte de temps. dans un monde où on se retrouvait forcée de choisir entre devenir un meurtrier et se tirer une balle dans la tête, dans un monde où l’on violait parce que l’occasion se présentait, il n’y avait plus de bonne option. Il ne restait qu’une seule aspiration, l’aspiration au pouvoir. Un pouvoir qui ne connaissait ni compassion ni miséricorde et était sa propre fin.

À compter de maintenant, il n’y avait plus qu’une voie, une voie qui allant tout droit dans une direction, est cette direction était la mauvaise, mais dans ce monde, elle semblait bien être la seule possible

Kourkov devient un habitué de Luocine, il faut dire que l’Ukraine occupe beaucoup nos esprits en ce moment. Après le Pingouin et Les abeilles grises, voici donc ce roman dont l’auteur nous annonce qu’il aura une suite.

Kourkov devient un habitué de Luocine, il faut dire que l’Ukraine occupe beaucoup nos esprits en ce moment. Après le Pingouin et Les abeilles grises, voici donc ce roman dont l’auteur nous annonce qu’il aura une suite.